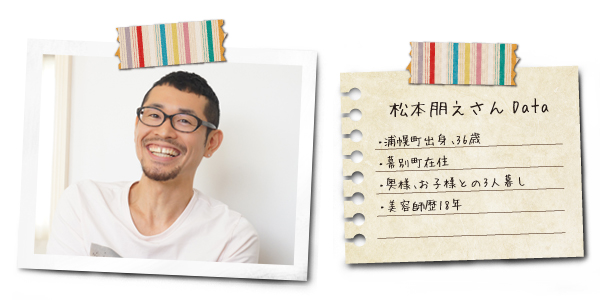

素顔覗き見!リレートークVol3 美容室snows 松本朋之さん

- 2013-09-15 (日)

- 素顔覗き見!リレートーク

- 投稿者:mori

十勝で働く“あの人”の知られざる素顔を覗くリレートーク。十勝を支える人々にスポットを当てたコーナーです。

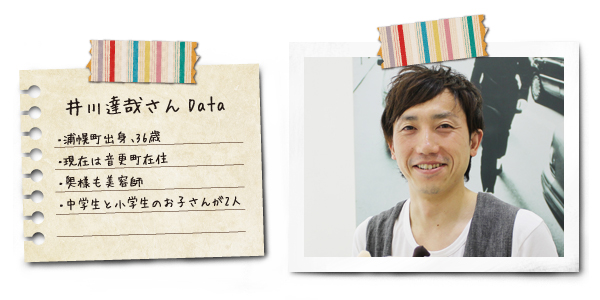

前回の「ビューティースペースノア」の店長井川達哉さんからのご紹介で、幼馴染の美容室SNOWS松本朋之さんにバトンタッチ!

猛暑の中のスズメバチ退治

自然の中で暮したいと探した果てに辿り着いた現在の住居は幕別町の山奥。テレビも電話も、当然インターネットも通ってない隔絶された一戸建てに松本家が存在します。帯広からそう遠くはない場所に今どきそんな土地が存在するのかと少しカルチャーショックを受けながら松本さんへの取材が始まりました。

自然の中で暮したいと探した果てに辿り着いた現在の住居は幕別町の山奥。テレビも電話も、当然インターネットも通ってない隔絶された一戸建てに松本家が存在します。帯広からそう遠くはない場所に今どきそんな土地が存在するのかと少しカルチャーショックを受けながら松本さんへの取材が始まりました。

その大自然ライフ。取材に伺ったこの日、「今朝も猛暑の中をスキーウェアで作業してきましたぁ、あはははは。」いやいや笑いごとではなく、去年から恒例で訪れるスズメバチを駆除しようと無謀な抵抗を続けているというのです。一度刺された経験がある松本さんにとって次回は命取り!そこを笑っているところがダイナミック!

多趣味の自由人

松本さんの印象は「のんびりタイプ」の「インドア派」。その印象とは裏腹な行動パターンが飛び出す不思議な感覚に陥る会話が興味を引かれます。サッカー、キャンプ、ボルダリング…、なんとアウトドア派ではありませんか!熱しやすく冷めにくい性分で、その趣味はどんどん増える一方。「新しいことを見つけてはハマってしまうし、何が楽しいのか聞かれても説明がつかないし…」説明しようのない楽しさってすごく理解できます。

松本さんの印象は「のんびりタイプ」の「インドア派」。その印象とは裏腹な行動パターンが飛び出す不思議な感覚に陥る会話が興味を引かれます。サッカー、キャンプ、ボルダリング…、なんとアウトドア派ではありませんか!熱しやすく冷めにくい性分で、その趣味はどんどん増える一方。「新しいことを見つけてはハマってしまうし、何が楽しいのか聞かれても説明がつかないし…」説明しようのない楽しさってすごく理解できます。

次回お会いする時には、スズメバチ退治が無事に完了していることを願ってます!

ここで松本さんから皆さんへお願いです。

「スズメバチ退治に使えそうな防護服をお持ちの方、是非譲って下さい。」

お心当たりの方、ご一報ください。

SNOWS

帯広市西15条南37-1-33

帯広市西15条南37-1-33

TEL 0155-47-5424

【水曜日~金曜日】

AM11:00~PM21:00

【土曜日~月曜日】

AM10:00~PM19:00

取材:TONxTON事務局取材チーム

- コメント: 0

紙とんとんVol6 配布・設置店のご案内

4月に創刊されたWEB連動型フリーペーパー「紙とんとん」

ユーザーからの「プッシュ!」されたお店のランキングや投稿されたクチコミをご紹介!

あなたのクチコミが掲載されるかも?(^^♪

▼配布・設置店はこちら!▼

※数量に限りがあります。万が一品切れの場合はご了承下さい。

【 配 布 店 】

宮脇書店 帯広店

【 設 置 店 】

ダイイチ全店

フクハラ全店

US.LAND帯広店

トスカチーナ

居酒屋よりみち

十勝ヒルズ

紫竹ガーデン

どでからーめん

ホテルパコ

夜来香

スパゲッティチュプ

エステサロンレコンテ

ますやパン

チャーリーヘア

WillyWilly

フォトプラザ910

香味屋

ギャルリーシノカワ

NCおびひろ

美容室SNOWS

美珍樓西家

やよいの湯

ドコモショップ帯広駅前店

ドコモショップ帯広大通南28丁目店

ドコモショップ帯広自由が丘店

auショップおびひろ南(宮脇近く)

ドコモショップ池田

ドコモショップ音更木野

オカモトセルフ38

オカモトセルフ木野

オカモトセルフOK

オカモトセルフ西帯広

オカモトセルフ大通

オカモトピットオフ大通

- コメント: 0

ワンダーFULL TOKACHI file.6 奇石の館

- 2013-09-10 (火)

- ワンダーFULL TOKACHI | 未分類 | 観光スポット | 雑記

- 投稿者:ケラアン

ワンダーFULL TOKACHI file.6 奇石の館

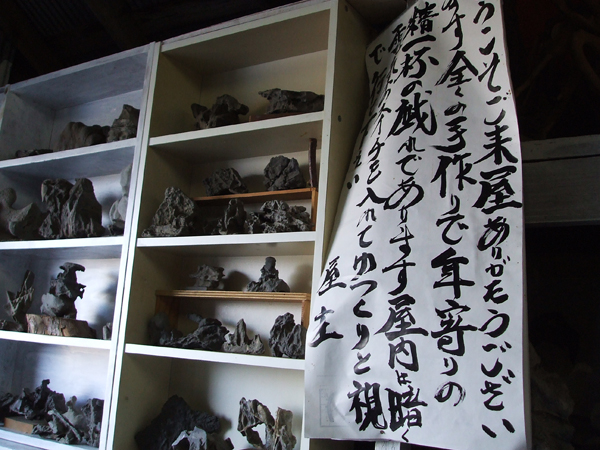

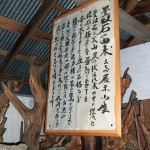

自然が作りだす珍しい造形美に魅せられて30余年。北海道内外より集めてきた自然石・木の根・木のコブなどを70㎡の作業小屋を手作り改造し、陳列台を設けて600個余りを展示公開しております。

年寄りの精いっぱいの戯言でありますが、好きな方に楽しんでもらえればと楽しみにしております。

よろづ展示小屋主

大樹町尾田の天野さんが自宅の庭に開設している「よろづ展示の小屋」。

大樹町尾田の天野さんが自宅の庭に開設している「よろづ展示の小屋」。

この“よろづ”として展示されている物は、珍しい形の「石」約600点のほか、自在に変形した木の根など。

天野さんは1970年頃から、趣味で大樹周辺の山林で銘石を採取し、1997年に自宅車庫を改造して、「よろづ展示小屋」をオープン。奥行きの長い展示室内の両側には所狭しと銘石が並べられています。

展示品の多くは、「豊似石」と呼ばれる石で、これが天然の石とは思えない大変珍妙な形をしている。

「豊似石」の産出地は、大樹町から広尾町にかけての山林(豊似地区)で、そこからしか産出しないという。

「奇石」と呼ばれるほどですから、かなり特徴がある。一見石膏か紙粘土で造った前衛彫刻…そう表現するのが的確だと思います。その形状には自然なりの法則性がありそうでなさそう…。それぞれの個体が別の種類であるかのように自由な形をしています。

それに、見た目によらずこれが重い! 火山灰などが凝結してできた砂岩のように軽いものかと感じましたが、スが入っているものの岩石同然の重さ。しかも細部に至りカッチカチやで!(=´ω`)ノ

この風や水の流れに削られてできたような筋状の模様は、どうしてできたのだろう…

これと似た造形で天然の鉱物というと…私が知る限りで例えるなら「砂漠のバラ」(?)。

砂漠のバラ

産地:メキシコ

特徴:砂漠のオアシスには風化した岩石からミネラルが溶けている。水が蒸発すると成分が濃くなり、石膏(硝酸カルシウム)や重晶石(硝酸バリウム)などの小さな板状の結晶ができ、球状の形を作って成長していく。「球晶」とも呼ばれる。

豊似石と形の形成具合は似ていると思いますが、専門家ではないので…

※「砂漠のバラ」は足寄町の『足寄動物化石博物館』のミニ化石発掘体験でラッキーだとGETできます。1個200円で柔石に埋め込まれた化石やクリスタルを道具を使って化石クリーニング風に掘り出していく何が出るかのドキドキ体験。市販の発掘キットよりお手頃なので「大人買い発掘」している方も見かけました(。・ω・)

『よろづ展示小屋』には、この豊似石を目当てに来場する愛好家も多い。

『よろづ展示小屋』には、この豊似石を目当てに来場する愛好家も多い。

「豊似石」にはどれくらいの価値があるのだろうとネットで調べてみると、手のひらに乗るような小ぶりで台座付きのものが数万円!趣味の価値観ってすごいなぁ…(/;°ロ°)/

お菓子のオマケのシールが激レアで、たった1枚に数万円でオークション落札している様子を見たことがありますが、マニアの世界はホント驚く事が多い。

「よろづ展示小屋」にある豊似石は、唯一無二であっても数百点を誇るコレクション。

「なぜにそれほどの価値が付けられるか」というと…

◎産出地がきわめて限られている。

◎見える所は全て掘り尽くされ、新たな産出は、きわめて稀である。

自然の摂理もピンポイントで働くものなんですね(。・ω・)

天野さん自ら採取したころは、背負うこともできないほどの大きなものもあったそうですが、現在は立木の根本をほじくってたまに見つかる程度だそうです。北海道外から来た熱烈な愛好家を産地へ案内することも度々あったと話していました。

「ボクは石のことは詳しくないんだけどね…」 「ボク」って名乗るお年寄りはなんだかステキだ(=´ω`)

「ボクは石のことは詳しくないんだけどね…」 「ボク」って名乗るお年寄りはなんだかステキだ(=´ω`)

世の中には、いろいろなものを集めるコレクターがいます。

古くからは切手や硬貨。一般の人はすぐに捨ててしまうような駅弁の掛紙をコレクションしたり、全国のコーヒー缶(缶だけ)をストックしたりとさまざま。

私は、学生の頃まで映画の宣伝チラシをファイルブック5冊分くらいまで集めていたことがありました。

A4版サイズのカラー印刷でペラペラの1枚紙。それに数万円の価値を付ける方もいるんですよ(/;°ロ°)/

当然、石にも愛好家や愛好会の存在がある。

愛石家の主旨はどのようなものだろうと少し調べてみると「愛石会」や「観賞石」という言葉が見つかりました。

観賞石とは

石を観賞対象にすることの始まりは、記録に残るものとしては平安時代にまで遡るという。

石を観賞対象にすることの始まりは、記録に残るものとしては平安時代にまで遡るという。

更に古い時代などの信仰対象としての石(巨石)などは別として「石を愛でる」趣味は奥が深そうです。

観賞としての始まりは盆石・盆山(黒い盆の上に山々に見立てた自然石を配し、白砂をまき、羽根や小さなホウキで流れや波を描くことで、海や川を表現する。自然がおりなす様々な表情を盆上に描くもの)と呼ばれ、足利義政や高僧など最上層階級の人たちに好まれていました。江戸時代には多くの大名や文人墨客に持て囃されました。

この嗜みは、やがて庶民の間にも浸透するようになります。

ひとつの自然石から「ワビ・サビ」の境地に浸ろうという愛石の趣味は、明治初期から「水石」と呼ばれるようになりましたが、趣味の多方向化により自然の石はもちろん、磨いた石、鉱物・化石もその対象となり、これらを一括して「観賞石」と呼んでいます。

(そういえば、おじいちゃんの家の床の間にも十勝石を磨いたような玉を飾ってあったなぁ…)

国内には愛石家の団体が460ほどあるそうです。同好の展示会、あるいは地域の文化展など定期的に観賞石を見る機会が催されています。

本来、『観賞する石』は、自分の好みであれば、どのような石でも構わないのですが、愛好家らの間では基本的な典型として分類がなされています。

◆観賞石の分類

◎水 石(すいせき)

小分類 山形・島型・岩礁型・洞窟・洞門・雨宿り・段石

自然の石で、山水の景情、自然界の風情のある石で、主に水盤に用いる。

◎形象石

自然の石で森羅万象の形態を表現する石

◎抽象石

◎抽象石

自然の石で、特に何かの形を表しているわけではなく、幻想的な形態により独特の雰囲気を醸し出す石。

◎奇石・珍石

天然の石でありながら、不可思議な形態・態様・性質をもった石。

◎紋様石

石の表面面に花・文字・人物・風景等、何らかの絵柄、あるいは模様(のようなもの)がある石。

◎美石・色彩石

見た目が美しい石。色彩が華やかなで雰囲気のある石。

◎化 石

木・貝・恐竜などの化石。日本国内算出では木や貝の化石が一般的。

愛石の楽しみ方

1、探石(たんせき)の楽しみ

観賞石の収集は、素材となる石を集めることから始まり。専門店で購入するほか、自分で原産地の山や川・海岸に探しに出かける事もあります。

観賞石の収集は、素材となる石を集めることから始まり。専門店で購入するほか、自分で原産地の山や川・海岸に探しに出かける事もあります。

愛好者間の売買のほかに愛好者を主な対象とする業者もあり、そこから流通する商品は割高であるため自分で探石することも多い。

2、作台(さくだい)の楽しみ

観賞する石を安定させるために木で台を作ります。(出来上がったものを台座と言う)

観賞する石を安定させるために木で台を作ります。(出来上がったものを台座と言う)

石の姿勢も吟味して、観賞するための板に彫り込みをします。石がいかに姿勢よく板に収まるかに趣向が凝らされる。

3、観賞する楽しみ

石の観賞には、石の態様によって台座で眺めるほか、水盤に細かい砂を敷き、そこに石を据える方法もあります。(盆石・盆山) 水盤に据えた石の場合は、眺めるときに霧吹きをすると石の真の味わいがです。

石の観賞には、石の態様によって台座で眺めるほか、水盤に細かい砂を敷き、そこに石を据える方法もあります。(盆石・盆山) 水盤に据えた石の場合は、眺めるときに霧吹きをすると石の真の味わいがです。

愛石家の世界にも月刊で「愛石の友」という専門情報誌があり、全国の愛石家に購読されているそうです。

誌面には読者投稿のページも設けられており、情報交換の場にも役立っており、石の産地の様子や愛石家の活動の参考になるという。

熱烈な愛石家は、遠方の産地に近い愛石家と電話・文通で交流しているといいます。

現代のネット社会では「メル友」という言葉がありますが、愛石家の間では、それを石友(せきゆう)と呼ぶそうです。(実際愛石会のHP掲示板などに「石友」という言葉が出てきます)

「愛石」というと「お年寄りの趣味」という先入観を持ってしまいますが、愛石家の活動諸々を伺っていくと、老若男女問わず趣味の仲間の活動は大差ないようですね。 「観賞」とは主旨の違いがあるにしても「パワーストーン」も「石を愛でる」という意味で“愛石”のひとつなのかもしれません。

収集を嗜む方達の方法もそれぞれ特徴があるもので、「収集」の対象を分類・研究して学問的に追及する方や、とにかく収集する方、対象の収集よりも“知識”の収集が主な方、収集物の価値の追求(投資)が主たる方などなど…

天野さんは、冒頭にもあるように「自然の造形(の不思議さ)」に魅せられた方です。

「次はどんな表情の石と出会えるだろう…」 その純粋な思いが山深い産地へと足を向けさせたのでしょう。その出会いは「展示小屋」の開設により、人との出会いの楽しみに変わりました。

パワーストーンは、生きている石(パワーが秘められているから)と説明されます。

持つ人の運気、扱い。または持つ人に降りかかる災いによっては力が弱まったり、場合によっては石が死んでしまうということもあるのだそうです。

鉱物的価値は、たぶん無いに等しい「豊似石」。しかし、それは天野さんにとって、まぎれもなく生きているパワーストーンそのものなのです。

「ところがさ…この小屋を始めてから、ウチの車は年中野ざらしなのさ」

…あらら(´・ω・`)

「よろづ展示小屋」は、道道清水大樹線沿いにあり、大樹町市街地から約8㎞。冬期間も無料で開放しています。

「よろづ展示小屋」は、道道清水大樹線沿いにあり、大樹町市街地から約8㎞。冬期間も無料で開放しています。

「小屋」は現在二代目。冬の雪の重みで危うくなってきたため、初代をそのまま覆うように二重構造で造られました。

入口付近にその片鱗が伺えます。

天野さんのお宅では、休耕畑を使った広大なシャクナゲ園も楽しむこともできます。

小屋の観覧は、中に入って左手側にある照明のスイッチを自分で入れるようになっています。(帰りに消し忘れないように)

広尾郡大樹町尾田206番地(カムイコタンキャンプ場入口)

- コメント: 0

丸くないのに丸天

こんにちはケラアンです(=´ω`)ノ

9月に入っても低温続き…

今日はひさびさに最高気温が27℃の予報も出ていましたが、気温の上がり方も鈍くなっているようです。

このところ朝はこっそり電気ヒーターを入れてしまう日も…。

いまのところ秋雨前線の張りだしで毎日が雨模様。

もう秋へ一直線?な街の景色ですが、微妙に気温が上がる日もあって雨空の下、頭を垂れる草花を見ていると、秋の装いというよりも夏に疲れ切っているように感じてしまいます。

そんな空模様と、うらはらに「とかちむら 産直市場」では、夏野菜が元気です。

産直市場というと生産者の顔が見える野菜直売所のイメージがありますが、十勝や北海道各地のいろいろな物産・特産品が並んでいる。

海の幸、山の幸、肉や魚や日配品。飲み物や乾物、乾麺、レトルト品、調味料、そしてお菓子や珍味、アパレル品や雑貨品だってたーくさん取り扱っている。いつのまにこんなにアイテムが増えたんだろーっ(。・ω・)?

どうやら野菜のイメージが強いのは、私だけらしくて訪れた人たちは実に様々なものを買い求めていく…

それで、野菜を入れた袋を片手にどんなものがあるのだろうと店内散策ーっ(=´ω`)ノ

日配品のケースには、豆腐や納豆、チーズなども並んでいます。

予算を考えなければ、ここで必要なものは全て揃えられそうですね。

おや? これは…

魚の形をした丸天。

魚のすり身で作った丸天は、よく「おでんダネ」に入っていることがありますね。

私は小学校卒業まで「肉」がニガテで、あまりにも食べなかったので母がカレーの肉の代りに丸天を入れて作ってくれました。

それでお味噌汁の具も丸天 親子丼の肉も丸天(親子じゃない…)

丸天は思い出の食材です。

ところで丸天は、かまぼこや竹輪と同じで魚のすり身で作られている。

それは知っているけど、どの魚を使うのかはよく知りません。

パッケージ(包装袋)を見れば書いてあるのでしょうけど…。

でも「鯛かま」と謳って“鯛”を使っていないと表記に誤りありじゃないかなぁ…。

裏面の原材料名を見てみると

『イトヨリダイ』 (´・ω・`)? 聞いたことないなぁ(釣りをする方ならよく知ってるのでしょうか?)

イトヨリダイ

イトヨリとも呼ばれる。マダイの仲間(タイ科)ではなくイトヨリダイ科で、体長は50㌢に達し、紅色に輝く魚体に8本の金色の線が通っている美しい魚で、 尾びれの上端が糸のように長く伸びているのが特徴。 関東地方では採れないので以前は関西中心に珍重されていましたが、 最近では関東でも普通に売られるようになりました。

近縁種のソコイトヨリ(キイトヨリ)は金色の線が3本しかなく、腹の部分が黄色く見えます。 魚屋で”イトヨリ”と称して売られている事もありますが、やや水っぽく味が薄め。

うま味が強い白身魚で、美味であるため、経済的価値が高い魚として漁獲、取引される。日本で市販されているものは輸入されたものも多く、その場合鮮度が落ちるので注意が必要。近海物の大型のものは高値で取引される。旬は秋から冬にかけてである。

日本では高級魚であり、特に関西で珍重する。身がやわらかく崩れやすいので、煮付け料理には向かず、蒸し魚・塩焼きにすることが多い。鮮度の良いものは刺身もされる。沖縄では塩味で煮るマース煮にもされる。

主に料理店などで使われる高級魚。

『マダイ』とは別な科目らしいですが、鯛の仲間には違いないようです(;´ω`)ノ

この『鯛かま』、作っているのが帯広市内の工業団地、帯広市場の西側にある水産加工会社。

帯広水産食品株式会社

工場というよりお店のような感じがしますね。

こちらの工場で生産している「まる天」や「鯛かま」の直売をしているそうです。

おや? お弁当の直売もしているようですね。

時間はちょうどお昼時…お腹空いてきた(=´ω`)ノ

買ってしまったょぅ(=´ω`)ノ

『鯛かま弁当』! 鯛かまがメインだょぅ!

揚げ物いっぱいで少し重いかなぁ…と思いましたが揚げたてなので、しつこい感じも思ったほどない。

むしろ気にならないくらい。

帯広水産食品株式会社では、お弁当の宅配も取り扱っていているそうです。

お昼時宅配分のご注文は、前日の17:00までか、当日の10:00まで

(数が20個以上になる場合は前日の16:00まで)

390円シリーズの『サンキュー弁当』が好評だそうです。

丸天などの直売も日曜日と市場の休業日以外は営業しているそうなので、また揚げたての『鯛かま』を買いに行ってみようと思う。

ところで丸天を使ったお料理で何が好きですか?

私は小学校1~2年位のころ、家に帰るとおやつが無かった日に、兄が冷蔵庫から探し出した丸天でバター焼きを作ってくれたのが一番おいしかった(=´ω`)ノ♪

- コメント: 0

ホップ☆ステップ☆天ぷら

こんにちは ケラアンです(=´ω`)ノ

家から散歩で悠々行けるところの標識にツル製の植物が絡みついているところを良く見かける。

晩夏のちょうど今頃になると、小ぶりなマツカサのような花。

これが日に日に大きくなっていく。

これって…もしかしたら? と調べてみると、これが野生のホップなのだそうです。

「ホップ」といえばご存じなところでは、もちろんビールですね♪

でも痩せのホップって、生まれ育った町では見かけたことがないし、富良野の方では栽培している農家もあるそうですが、この辺りで栽培している話は聞いた覚えがありません。

この野生のものも気付くとあちこちに生えていました。

もしかして、これってセイヨウタンポポやフランスギクのように帰化植物なのだろうか…

ホップ

学名:Humulus lupulusはアサ科のつる性多年草。雌雄異株。

学名:Humulus lupulusはアサ科のつる性多年草。雌雄異株。

和名はセイヨウカラハナソウ(西洋唐花草)。

ツルの高さは7~12㍍にもなる。

「ホップ」の名は、ベルギーにあるポペリンゲという町で植樹されたことが由来している。

毬花はビールの原料の一つで、苦味・香り・泡を作りだしり、雑菌の繁殖を抑えてビールの保存性を高める働きがある。

原産地はカフカス付近(黒海とカスピ海に挟まれた地域)と考えられている。

紀元前の太古の時代から西アジアおよびヨーロッパの山地に野生のホップが自生していたとされ、紀元前6世紀頃には、メソポタミア地方の新バビロニア王国やカフカス山脈付近のカフカス民族がビールに野生ホップを使用していたようである。エジプトでは薬用に使われていたとも言われている。

8世紀になるとドイツでホップの利用・栽培が始まり、次第にヨーロッパ各地に普及した。

12世紀にはホップがビールの味付けに使われ始めた。しかし当時の主流はグルートビールと呼ばれる薬草や香草を使用したビールだった。

14世紀から15世紀にかけて、ホップビールの持つ爽快な苦味や香り、日持ちの良さなどが高く評価されるようになり、ビールの主流となる。この頃からホップ栽培が普及するようになった。

1516年バイエルン公ヴィルヘルム4世により、ビール純粋令(「ビールは大麦、ホップ、水のみを原料とすべし」)が定められた。

日本人がビールに親しみ出したのは明治維新前後である。文明開化のお酒の代表格としてやって来たビールを最も早く(明治2年)つくって売ったのは横浜の外人ウィリアム・コープランド(ノルウェー系アメリカ人:醸造技師)で、当時のビールに使用されたホップは、おそらくヨーロッパから持って来たものと思われる。

日本人がビールに親しみ出したのは明治維新前後である。文明開化のお酒の代表格としてやって来たビールを最も早く(明治2年)つくって売ったのは横浜の外人ウィリアム・コープランド(ノルウェー系アメリカ人:醸造技師)で、当時のビールに使用されたホップは、おそらくヨーロッパから持って来たものと思われる。

やがて官営ビールの発想が明治政府によって取上げられ、明治4年に大阪の政府機関通商司が改組されてできた「大阪開商社」が工業振興の事業としてビールの製造を計画。当時の外務省に上申してアメリカのビール醸造技師ヒクナッ・フルストを招いた。しかし開商社はこの事業を中止したため、綿問屋の渋谷庄三郎が個人資産であとを引き受けたのだが、フルストも間もなく帰国したため計画は中止された。

栽培の始まりは、北海道開拓使のお雇い外国人トーマス・アンテセルが道内の地質などの調査時に、現在の岩内町で野生のホップを発見。日本でも将来ビール産業が盛んになる(北海道は栽培適地と)と、開拓使にホップ栽培を建言。

明治政府では、アンテセルの建言に従ってホップの種子を英国・ドイツ・アメリカなどから購入している事が開拓使公文録に記載されている。(初期のものは種子がダメになったりしたことが多かったそうです)

明治9年9月、官営ビール醸造所(現サッポロビール㈱札幌第一製造所)が開業され、本格的にホップの栽培が始まる。

ビール以外への応用

ビール以外の目的では、生薬としても健胃、鎮静効果があるとされ、またハーブの一種としてヨーロッパでは民間薬としても用いられている。ホップには苦味成分、香り成分の他、キサントフモール、イソキサントフモール、プレニルナリンゲニンといった機能性を持つ物質が多く含まれている。これらホップ由来物質の多彩な機能性が科学的に研究され、エストロゲン様作用による更年期障害の改善作用、睡眠時間延長作用、鎮静作用、II型糖尿病患者に対するインスリン感受性の改善作用、胃液の分泌増加作用、イソフムロンの肥満予防効果などが報告されている。

2006年6月には、サッポロビールによって、ホップ抽出物に含まれるポリフェノールの一種であるホップフラボノールに花粉症症状を軽減する効果があることが突き止められた。

こうして調べてみると、元々野生種が北海道内にはあったのだとか、種子や苗が持ちこまれたといった記述がでてきますが、近所で見かけたホップは初めから北海道内にあったのか、大昔にどこからか持ちこまれて繁殖したものか、それはハッキリわかりませんでした。

ともかく野山や郊外の道端に自生しているのは事実。

ところで、現在のビール製造に使われているホップのほとんどは、「国産・北海道産・地場産」使用にこだわっているものの他は輸入による製造が多いらしいです。

このホップを焼酎に漬けたらビールっぽいものにならないか?(=´ω`)ノ

(ならないだろうなぁ)

ビールを作るにしても家でチョチョ―ッというわけにもいかないだろうし、製造法など知る由もない。

(ホップ以外の原料も必要、酒造法云々もあるだろうし)(。・ω・)

ところで、ホップで調べていると、これが食べることができるらしいのです(=´ω`)ノ

この「毬花」を摘んで天ぷらにすると、食感はポップコーンのようで、ほろ苦さもあるという。

それを知ったらやってみるのが私だ。

なーんだか…グリーンピースの豆菓子みたい… (左側はシシトウ)

揚げたてのサクサクなのがホント!ポップコーンの食感と味です。

塩で食べるのが良いと思います。

苦みもゴーヤやフキノトウほどではなく、ビールのおつまみにも最適w

ホップを肴にホップを飲むみたいですが、ホップは機能性食品の利用に期待が高まっているそうです。

見つけたらちょっとお試しください。

(ホップのツルには細かいトゲトゲがあるので注意)

外で飲むビールをお探しの際は、どうぞ「とんとん」をご利用ください。

「とんとん」内で『ビール』のキーワードで検索

- コメント: 0

ワンダーFULL TOKACHI file.5 ピョウタンの滝

- 2013-08-23 (金)

- ワンダーFULL TOKACHI | 未分類

- 投稿者:ケラアン

file.5 ピョウタンの滝

十勝の南部に位置し、北海道内で最も人口が多いとされる村、キャッチフレーズは“花と緑とアートの村”。

それが「中札内村」。『札内川』の中流に位置することから中札内と付けられています。

「札内」はアイヌ語の「サッ・ナイ」が語源で『乾いた川』という意味なのだそうです。

十勝野を巡る「札内川」は、村から北西に位置する日高山脈の「札内岳」付近を源流として南東へと流れていく。

十勝野を巡る「札内川」は、村から北西に位置する日高山脈の「札内岳」付近を源流として南東へと流れていく。

道すがら周囲の山々の沢水や支流を集めて徐々に大きい流れになりながら、札内ダムをくぐりぬけ、十勝平野を北東へと向って行く。

やがて帯広市の東部と幕別町との境界を縫うように通り抜けて十勝川へ合流する。

近くの札内橋の上から見降ろす、そのせせらぎに『乾いた川』というイメージはありませんが、この静かな川は、中札内村の歴史上で、とても気分屋なところがあり住民を困らせていた時代があったようです。

そして中札内村のシンボル、札内川園地の「ピョウタンの滝」。

この滝も、その札内川の大暴れにより一夜にして誕生したのです。

母なる川 札内川

札内川は日高山脈の清流を集め、大河となって十勝平野を下る。中札内村を貫流するこの川は、村人にとって『母なる川』であり、村の歴史は、この川を抜きにしては語れない。

しかし、いったん風雨が日高山脈を襲うと札内川は濁流唸る暴れ川に豹変することがたびたびありました。

帯広市の水道水の水源でもある札内川は、全長82㎞、水量は豊かで地下にも豊富な伏流水が流れています。毎年国土交通省が実施している水質調査で、過去に8回『清流日本一』を獲得。

『乾いた川』が清流日本一の名誉…というのも少し妙な感じがしませんか。

『乾いた川』が清流日本一の名誉…というのも少し妙な感じがしませんか。

この「乾いた…」に該当する場所が川の途中に実際にあったそうです。

現在は浚渫(しゅんせつ:港湾 ・ 河川 ・運河などの底面をさらい土砂などを取り去る 土木工事。河川部では、上流から流されてくる堆積土砂のため川底が浅くなり、河川の流量が確保できなくなることから、治水のために行われることが多い)工事が施されて様変わりしていますが、文字通り「乾いた川」の場所があり、川床が最も高い地点(当時の41号以南52号までとされる)がありました。台風などで流入した土砂で川床が自然上昇した地点も多く、そういった流域が増水時に被害受けやすかった。

下流側が好天であっても、山稜地帯で大雨が降ると轟音を立てて川水が急に押し寄せてくる。

川底の露出した川を横切って向こう岸まで木の実を採っていたら、帰りに来た方を振り返ると、さっきまで乾いていた川に水量がどんどん増していく流れが出現し、あわてて川を渡った当時の住人の話もありました。

また、川砂利採取業者が、作業中にそれまで川床が露出するほどの水量であったのに一気に増水し、逃げ遅れて中州の小高いところから警察・消防に救助される騒ぎももあったのだそうだ。

この増水しやすく、川床の移動も激しい川。増水しても滞水する時間はゼロに等しく、減水も激流と化すため、あらゆるものを押し流していったという。

流れが早く停滞することも少ない。言いかえれば、それ故に淀むことなく清流を保ち、日本最大のケショウヤナギ(環境省のレッドリストでは、2000年に絶滅危惧II類とされていたが、2007年公表では削除)の群生地を作り、方やエゾサンショウウオ(サンショウウオ科サンショウウオ属に分類される有尾類。北海道に生息するサンショウウオは、キタサンショウウオと本種のみ)が生息できる環境を残すことができているのでしょう。

中札内村の開拓史の中には、表だった歴史のほかに治山・治水など、川に関わる記録がたいへん多い。

この広い十勝において、暴れ川の顔を持つ河川は、札内川に限らず多くあり、いずれの町村史を開いても洪水と住民の戦いの様を見ることができる。

札内川に関して氾濫・洪水に関する記述は以下の通りです。

1904(明治37)年9月 札内川洪水

1910(明治43)年6月 札内川の築提始まる。

1913(大正2)年8月 洪水

1913(大正2)年8月 洪水

1915(大正4)年10月 洪水、35号~47号堤防決壊

1917(大正6)年10月 洪水

1922(大正11)年8月 十勝川支流大洪水、開拓以来の洪水となる。

1930(昭和5)年10月 中札内橋完成。

1936(昭和11)年7月 十勝川本支流大洪水、降雨量上札内で162㍉ 既往第3位

1941(昭和16)年9月 中札内橋流失

1941(昭和16)年10月 大川橋流失

1947(昭和22)年9月 9号台風洪水 既往第4位(カスリン台風)

1948(昭和23)年4月 中札内橋落橋(アイオン台風)

1948(昭和23)年8月 21号台風洪水

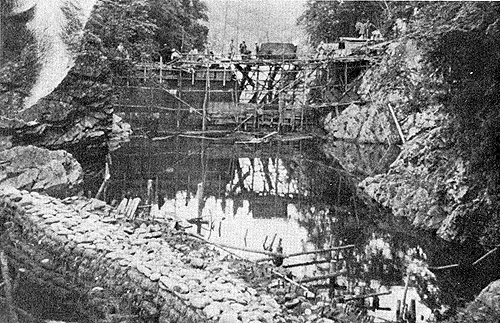

1951(昭和26)年10月 札内川発電所工事着工

1951(昭和26)年10月 札内川殉難供養地蔵除幕式

1952(昭和27)年6月 上札内橋完成

1953(昭和28)年7月 洪水

1953(昭和28)年9月 洪水

1954(昭和29)年6月 札内川発電所完成、中札内橋架替完工

1955(昭和30)年7月 洪水 完成丸一年の発電所全滅

1957(昭和32)年8月 上札内橋沈下

1962(昭和37)年5月 中札内橋一連15㍍落下

1962(昭和37)年8月 9号台風による洪水、上札内橋落下。既往第2位

中札内橋永久橋化(鉄筋コンクリート)着工

1964(昭和39)年11月 中札内橋完成

1965(昭和40)年11月 上札内橋、永久橋として完成

1972(昭和47)年9月 台風20号による洪水。降雨量上札内において350㍉

1975(昭和50)年5月 低気圧による洪水、上札内において350㍉

(新中札内村史 平成10年3月31発行 掲載分のみ)

中札内村の歴史

ここで中札内村の歴史について少し触れてみましょう

1905(明治38)年:現在の中札内村となる地の開拓が始まる

1909(明治42)年:幸震第二教育所開所(現上札内小学校)

1912(明治45)年:帯広・上札内間国道開通

1914(大正3)年:幸震中札内教育所開所(現中札内小学校)

1916(大正5)年:上札内・大樹間国道開通

1926(昭和元)年:帯広広尾間に乗合自動車開通

1929(昭和4)年:国鉄広尾線帯広・中札内間開通(中札内駅開業)

1947(昭和22)年:大正村から中札内・更別分村、役場仮庁舎農協2階に置く

1948(昭和23)年:中札内村役場庁舎新設

1954(昭和29)年:札内川発電所竣工、農村地域電灯つく

1955(昭和30)年:札内川大洪水、札内川発電所流出

1964(昭和39)年:一般国道236号線、帯広・中札内間舗装完成

1968(昭和43)年:中札内村役場庁舎新築、移転。村民憲章、村歌、音頭の制定

1972(昭和47)年:第1回やまべ放流祭

1977(昭和52)年:開村記念日(9月1日)制定。村花(すずらん)、村木(かしわ)、村鳥(ひばり)制定

1978(昭和53)年:札内川園地南札内渓谷にレストハウス完成

1987(昭和62)年:旧国鉄広尾線廃止

1996(平成8)年:アグリパークが道の駅に指定、第1回北の大地ビエンナーレ開催

1997(平成9)年:開村50周年式典

1998(平成10)年:札内川ダム竣工

1999(平成11)年:第1回ガーデニングコンテスト開催

2002(平成14)年:神奈川県川越市と友好都市提携

札内川に関わる河川氾濫を除いた最初の記録に昭和29年の「札内川発電所の竣工」があります。

中札内村における電力の導入は、戦前の昭和6年と比較的早い時期です。

ところがまだ未整備区間が多く、郊外や山間部に電力を届けるのは、戦後になってからもしばらく待たねばなりませんでした。

昭和6(1931)年10月16日、待望の電燈が完成した。

帯広~中札内間に電灯100灯、電柱250本の架設完成。まだ未整備500戸が暗いランプの下での生活であった。

昭和26(1951)年4月28日、電気事業開発のため以前から検討を続けていた自家用小水力発電所を札内川上流に建設することを決議した。本村の未電灯解消のためである。

同年6月6日、札内川小電力発電期成会を結成、中札内村長榎本一雄が会長となる。

同年6月6日、札内川小電力発電期成会を結成、中札内村長榎本一雄が会長となる。

同年8月11日、総工事費1億4,600万円(主として農林漁業資金からの借入)。着工の運びとなる。

受益者1戸負担 45,000円、ほかに屋内線は10,000円かかると言われていた。

同年8~10月、札内川発電所現地調査が行われる。

昭和26年より2年過ぎて工事完成の見通しがつく。

昭和29年1月25日、札幌通産局検定合格。発電所完成が近づいた。家庭の中は夜が明けたように照らされ、その光は中札内の明るい誕生の祭りのように賑わった。

昭和29年1月25日、札幌通産局検定合格。発電所完成が近づいた。家庭の中は夜が明けたように照らされ、その光は中札内の明るい誕生の祭りのように賑わった。

昭和29年6月10日、札内川小電力発電所完成。送電を開始する。

昭和29年1月31日、札内川電力利用組合が設立される。受益関係:大正村・更別村・中札内村

昭和30年7月3日、4日の大雨、札内川大洪水。発電所全滅。雨量は上札内63ミリ、発電所付近150ミリ、札内川大氾濫。ダムは砂利でふさがり、水路上水路水槽の決壊、建物倒壊、発電所基礎沈下、発電所全滅となった。

昭和30年8月2日、札内川電力利用組合総会開催。発電所の復旧は可能か、奥地の河川切替ができるか専門家による現地調査の結果が報告され、復旧・河川の切替は全く望めないとの結論が出た。

昭和30年8月2日、札内川電力利用組合総会開催。発電所の復旧は可能か、奥地の河川切替ができるか専門家による現地調査の結果が報告され、復旧・河川の切替は全く望めないとの結論が出た。

その結果、北海道電力の受電切替することを決議する。幸いにして何時でも北海道電力充電に切替できる設備がされていたのである。

同年8月、北海道電力株式会社切替受電・送電開始。幸いにして切替装置ができていたので受益者に迷惑はかけなかった。

しかし、発電所の無残な姿を見て、住民は「多額の費用を投入わずか1年で無くする事は残念である」「仕方がない」涙をのむ姿が見受けられた。しかこれが基礎となり、無電灯が解消せられたと言えよう。

昭和48年3月、札内川電力利用組合、受電、送電の完成を見たので解散する。

(東戸蔦部落史 昭和55年12月15日発行 「電気と電話」の項より。)

電力ダムの壊滅後すぐに北海道電力からの送電がすぐに開始できたのは、札内川小電力発電所の完成・送電初期から設備に不具合等のトラブルがあり、送電が停止する事態がありました。その対策として送電切替にかんする整備も行われていたそうです。

電力ダムの壊滅後すぐに北海道電力からの送電がすぐに開始できたのは、札内川小電力発電所の完成・送電初期から設備に不具合等のトラブルがあり、送電が停止する事態がありました。その対策として送電切替にかんする整備も行われていたそうです。

また、送電開始後間もないころから、施設設備に亀裂が見つかったこともあったと「中札内村史」から読み取ることができる。

設備トラブルによる電力供給停止時の対策として北海道電力からの送電切替装置を設備した事は、正に「不幸中の幸い」でした。

こうして、わずか1年で発電所施設は放棄されたことになってしまいました。

でもこう考えられないでしょうか? その大雨の夜、発電所ダムは、その堤体を犠牲にして砂防ダムとなり、下流を守ったと…

上流から流されてきた土砂が発電所ダムの堤体前に積もり、土砂がオーバーフローした状態で堤体は沈下。

…でありながら、洪水後のダム堤体そのものは、土砂を受け止めた状態のままそこに留まっていた。

この大洪水以降、札内川の治水事業・砂防ダムの建設が計られ、札内川は静かな清流へと変わりました。

この大洪水以降、札内川の治水事業・砂防ダムの建設が計られ、札内川は静かな清流へと変わりました。

たくさん造られた砂防ダムのひとつ『札内川第1号砂防ダム』は、堤長東洋一の長さ(348m)の砂防ダムなのだそうです。

さらに上流では1998(平成10)年に札内川の治水と灌漑および水力発電を目的として札内川ダム(重力式コンクリートダム/多目的ダム)が竣工。

ところで旧小電力発電所は壊滅的な被害を受け発電所機能・施設が放棄されてから、その後どうなってしまったのでしょうか…。

電力の受益者たちが建設にも携わり、待望の灯りが闇夜の家の中を明るく照らす様に「村の新しい時代の夜明け」さえ感じさせた発電所が、稼働わずか1年で甚大な被害を受けた現場をそのまま公園として整備、観光地化…とは、感情的にまだ、できなかったでしょう。

札内川園地

日高山脈襟裳国定公園の山裾に抱かれた札内川園地は、村民の憩いの場として、また雄大な自然を求めて訪れる観光客、中部日高の登山に挑む登山者たちにも人気のスポットです。緑が萌え始める春、紅葉が山々を彩る秋の風景は素晴らしく、キャンプ場や周辺の公園・パークゴルフ場は家族連れなどで賑わっています。

(中札内村観光ガイドブックより)

キャンプ場利用料は無料(バンガローのみ有料)で、広い園内。札内川の清流で遊べる場所もあります。

7月の第1日曜日には「ピョウタンの滝 やまべ放流祭」が盛大に催され、今年で42回を数える。

先の村の歴史の中、昭和47年に第1回が開催されており、以降毎年開催されていることが伺えます。

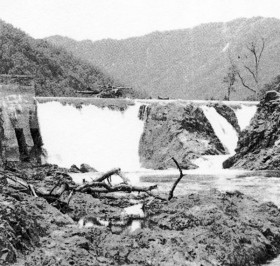

すでにお分かりでしょうが、ピョウタンの滝の正体は大洪水で土砂に埋没した小電力発電所のダム、通称「農協ダム」です。

園内表示版にも記載されていますが、高さ10㍍の堤体は、そのまま滝つぼの姿となり、清流のしぶきを上げている。その端へ目をやると確かにコンクリート構造物的な堤体が見えています。

手前の流れを分けている大岩は、大洪水で流された岩盤の名残かと思っていましたが、ダム建設時の写真にも同じ形の岩があり、元からそこにあったもので、この岩にダム堤体を押さえさせていたようにも思えます。

第二の人生(?)を歩み出した「ピョウタンの滝」。

その始まりは、いつからのことなのだろうと昭和41年刊行の「中札内史」を開くと…これが全く載っていません。発電所の建設と洪水による壊滅的被害と小電力ダム利用組合の災害後の動きに関しては記述されているにも関わらず、発電所やダムに関する後の様子は出てこない…。まだ「中札内村史」には観光の項が設けられていないため記述漏れかもしれない。

その答えは平成10年に刊行された「新中札内村史」の第4編、第7章「大自然を観光施設として」の4節で詳しく触れられています。

園地整備の始まり

小水力発電所の貯水池を目的とした一名「農協ダム」が昭和30年の洪水によって埋没し、1ケの滝と化し、ピョウタンの滝と名付けられたのはいつからかは明らかではない。

左岸一帯の平坦地はこの洪水時には現場宿舎があり、当時は現在の札内川ダム工事用道路具金を林道整備していたといわれ、左岸の平坦地はその拠点となっていた。

その後、洪水の跡地整理に関して、土地の所有権者である営林署は、この一帯をレクリエーションの森として位置付けし、環境整備に着手したのが始まり…とみるべきかもしれない。その時に「ピョウタンの滝」と名付けられたとも想われる。

当時、トムラウシ川付近をヒョウタン沢と称していた様に記録されていることからピョウタンの滝と呼び始めたのかもしれない。

ピョウタンとは「ピヨロ・コタン」(小さな砂利の多いところ)が語源であるが、「手のひらを立てた様な渓谷」を“ピョウタン”と呼称することには疑問がある。また、ピヨロ・コタンであるならばアイヌの家が1戸もなければ「コタン」と言わない。

ヌーナイ川の出合の反対側の右岸から流入している小川が、「ピョウタン川」と名付けられていることからも、滝は「ヒョウタン」と名付けられたものが、いつしか『ピョウタン』と呼ぶようになったとみることが正しいのではないかと判断される。

この一帯を「村民憩いの場」として活用したのは、あの大洪水があってから20年を経過した昭和51(1976)年のことである。

農協ダムと発電所施設跡は実に20年もの間、札内川の上流で廃墟同然の姿で静かに時を待っていました。

園地と道路の整備のほか、観光資源化の方策のひとつとして1972(昭和47)年5月に開催されたのが「第1回やまべ放流まつり(当初は祭りというより事業として)」です。

当時は「何のために川に魚を…」と認識されたようですが、やまべ養殖事業の興産に結び付け、一方で「風変り」と見られる放流事業により村民はもちろん世論を南札内渓谷に注がせる狙いがあったのでは、と編者は論じています。

翌年以降も放流祭は行われ、この動きと合わせ電力ダム下流で札内川を横断できる橋の建設に関わる予算獲得運動が強まって行く。

昭和49年から「放流祭」としてイベント色を含めていった。この年10月虹大橋完成。

以降、アトラクションとして「平原太鼓」や「ナウマン太鼓」が出演。この頃、橋が完成したにも関わらず放流祭は右岸で行われており、左岸園地部分は、まだ駐車場として利用されているのみだったようです。

イベント色が濃くなっていくにつれて人々は放流祭の重充実と会場の整備を求める声となりました。昭和51年以後、やまべの解禁日が7月1日であることから7月第1日曜日に「放流祭」が行われることになります。当初は小径木の伐採、伐根整地、花壇設置程度にとどまっていましたが、林野庁への積極的な働きかけからこの渓谷が「南札内渓谷札内川園地」に指定され、村が施設整備を行うことが許可されて昭和52年度から本格的な整備が行われるようになりました。

ダム一夜にして滝と成る

札内川のひと暴れは村のシンボルとなる景観を作りだしました。

でも、洪水後の惨状を見た人は現在の札内川園地の姿を想像できたでしょうか?

治山・治水 自然との戦いに終わりは無いのです。

参考及び画像引用:

「中札内村史」 昭和43年11月6日発行

「新中札内村史」 平成10年3月31日発行

「東戸蔦部落史」 昭和55年12月25日発行

観光パンフレット「花と緑とアートの村 中札内」 中札内村観光協会発行

観光パンフレット「札内川園地」 中札内村観光協会発行

ウィキペディア:「中札内村」「札内川」の項

※札内川小電力発電所の遺構はピョウタンの滝から札内川下流の右岸にあります。夏場は緑に埋もれてしまうので位置の確認は難しく、一帯はヒグマの行動エリアでもあるため山岳センターで情報を求めることをお勧めします。撮影画像は早春に撮影したものです。

とんとんページの中札内村の観光・グルメ・お買い物スポットの紹介

日高山脈山岳センター(札内川園地)

キッチンカフェぴよろ(札内川園地)

- コメント: 0

ワンダー FULL TOKACHI file.4 戦争と平和と十勝

- 2013-08-15 (木)

- ワンダーFULL TOKACHI

- 投稿者:ケラアン

file.4 戦争と平和と十勝

お盆に入りました。

帰省や観光、そして夏のイベントと、街もイベントやお祭りで賑わう晩夏のひととき。

甲子園の行方も気になりますが、お墓参りもお忘れなく…

ところで8月15日は、終戦記念日。第二次世界大戦(太平洋戦争(大東亜戦争))が終結したとされる日ですが、この「終戦の日」については諸説あり、

8月14日「ポツダム宣言を受諾を通告した日」

8月15日「天皇陛下の音玉放送により日本の降伏が国民に公表された日」

9月20日「日本政府が、ポツダム宣言の履行等を定めた降伏文書(休戦協定)に調印した日」

1952年(昭和27)4月28日「サンフランシスコ平和条約の発効により、国際法上、ソ連を除く連合国各国と日本の戦争状態が終結した日」

いずれも該当しそうなのですが、日本では、8月15日を「戦没者を追悼し平和を祈念する日」とし、全国的に戦没者追悼式を主催し、一般でも同日は終戦記念日や終戦の日とされ、平和集会が開かれている。

戦後60年を過ぎ、戦後生まれの世代が増え、戦争の記憶と平和の尊さを語ることのできる方々も全国的に少なくなっています。

戦争の記憶を語るのは、なにも人だけではなく風景として残されている(残っている)記憶そのものがあります。時代に移ろいゆく景色の中で、静かに…それでいて雄弁な「もの」たち。

「戦跡」あるいは「負の遺産」と呼ばれるそれらの遺構から平和の意味をいまひとつ考えてみるのも良いと思います。

十勝にも残る遺構・慰霊碑からそれを感じてみましょう。

※各タイトルに所在地への地図リンクを入れてあります。

旭浜トーチカ群 大樹町

海岸線に散在する巨大なコンクリート製の遺構。

「トーチカ」とは、海岸線護衛のため据えられた特火点。

内部に銃座と銃眼を持ち、海から上陸してくる敵国の侵攻を阻止するために築かれました。

しかし、戦争末期の物資不足で鉄筋は入れられず、骨材も大きな玉石の投げ込みという強度不信の状態で、設営に動員された人々もあまりのずさんな工事に敗戦を予感していたという…

本来は大部分を地中に埋めてカモフラージュするものですが、海岸線の侵食でその姿を夏空の下に晒している。

旭浜防霧林内要塞トーチカ 大樹町

旭浜トーチカ群よりも少し内陸部。防霧林の伐採により発見された巨大なトーチカ。

内部は広く(現在は塞がれています)銃眼をふたつ持ち、機銃を2台据えられる多角形構造。

海岸のトーチカもそうですが、実際に使われることは無く、終戦を迎えました。

浜大樹トーチカ群 大樹町

秋味釣りでにぎわう浜。

崖に引っ掛かるように土中から半分露わになったもの、崖から滑落してさかさになったものが点在している。

時代の骸というよりも海へ還ろうとする生物に見えます。

霧に霞む浜。釣竿を並べる人たちは海から来るものにひたすら夢中。

立岩要塞トーチカ 広尾町

漁港の防波壁に挟まれた大岩。

天然岩の内部をくり抜いて水際戦用に配備されたもの。

内部は広く、数階建て構造だったという。

戦後、子どもの格好の遊び場になっていたと聞きましたが、現在はコンクリートで塞がれています。

旧陸軍飛行場併設 戦闘機機体用掩体壕 帯広市

「掩体壕(えんたいごう)」とは、航空機あるいは軍事物資等を敵の攻撃から守るための格納庫です。

現在の陸上自衛隊十勝飛行場(旧帯広第一飛行場)周辺に46基造られ、うち1基が戦後に土地所有者の住宅や倉庫として使われていたものが残っています。

上から見ると凸形で、高さ2メートル、長さ31.5メートルのコンクリート製。

「帯広の森」の一角にあり幹線道からも確認できます。(遊歩道から行く事もできます)

帯広空襲の碑 帯広市

十勝大橋の花火大会会場から近い総合体育館の前庭。

終戦間近の1945(昭和20)7月15日、米軍は、大通南1丁目から西1条南1丁目あたりに、5発の爆弾を投下。

これにより1歳から17歳の若い5名の尊い命がなくなりました。

帯広空襲は、当時の被災家屋や写真などの記録は残っていないそうで、この碑が忘れ得ぬ記憶をはらみながら、磨かれた赤面に現代の景色をも写しています。

栄公園 掩体壕跡の山 帯広市

一見、何の変哲もない公園の山ですが、その下には「壕」があった(埋められている?)。

今はなくなった旧十勝会館の前庭にあたるところにあり、軍事物資などを格納するためのものだったようです。

サラリーマンのお昼の憩いの場や近郊の保育園の遠足コースにも使われますが、そういう現実を知ると他の公園の山も気になってしまいます…。

あなたの町の公園の山には云われはありませんか?

新田の森 機銃痕の残る壁 幕別町

パークゴルフクラブの製造で有名な「㈱ニッタックス」。

高級合版製造で歴史のある工場で、戦時中は軍需用合版の製造も担っていました。

そのため、攻撃対象になりました。

敷地の外壁に機銃の弾痕が数か所、かすかに残されています。

幕別図書館東側の爆弾投下跡 幕別町

1945年7月14日、アメリカ海軍空母ハンコックから出撃した爆撃機8機が音更町と幕別町を空襲後、幕別町へも飛来。

軍需合版工場を標的に6機が15発の爆弾を投下。

工場は爆弾の直撃をまぬがれましたが、貯木場へ落ち、丸太材を飛散させました。

現在の図書館がある場所は、当時の貯木場で建物裏に透過爆弾で空けられた直径約6メートル、深さ3メートルほどの穴があり、今見てもその凄まじい破壊力に身震いします。

音更九一部隊 給水塔跡の碑 音更町

ひと頃までは、この碑から西方に塔のようなものがありました。

それが1943年に旧91部隊が建設した。高さ18・6メートルの給水塔。

上の部分に、米軍が打ち込んだロケット弾2発の痕跡が生々しく残っていた。

この塔のあった国有地は民間への払い下げられ、給水塔は戦争遺産として残すべきとの働きかけもありましたが、構造的上危険であるため、やむなく解体。

代償として作られたのがこの碑なのだそうです。

もしかするとその給水塔の破片で作られたのが、この碑なのかと思いましたが確認とれていません。

留魂碑 音更町

昭和17年10月10日午後1時頃、北部軍飛行第三戦隊所属の陸軍大尉 金子博道、同少尉 栗田洪の2人が搭乗の九七式司令部偵察機が機体のトラブルにより墜落。搭乗の2人が殉死されました。

その地の地主である上村吉造氏は、両氏の殉職を悼み墓標の周辺にトドマツを植えて供養に務めました。

しかし、氏の没後、墓標が朽ち、松も枯れるに及び、慰霊の意志を受け継いだ氏の息女の発意により昭和39年12月新たに建立されました。

畑の真ん中に出島のように張り出している留魂碑。

現在も大切に供養されています。

義経の里の掩体壕 本別町

1945年7月15日 第2次世界大戦中、十勝に最も大きな被害をもたらした「本別空襲」

午前8時20分頃から50分間近くにわたり、米軍機43機による銃爆撃を受けた。

死者40人、被災者1,915人。家屋279戸が全焼し、113戸が大破。

町史によると帯広爆撃のため飛び立った米軍機は悪天候のため攻撃を断念。その時、運悪く雲間が切れて本別が爆撃されたという。

近年の米軍資料からの研究によると、当時 本別にあった麻工場が軍服や軍用テント、ロープの原材料を製造していた。

そのため、米国公立文書館が期間限定で公開した「AIR TARGET−JAPANESE WAR(対日戦争−空爆標的リスト)」には、本別、帯広、池田、芽室を含む亜麻工場13か所も含まれていた。

本別の亜麻工場は標的番号「1579」で、「Pombetsu Linen Plant(ポンベツ リネン プラント)」として緯度や経度も記されてたという。

いずれにしても、この町に悲劇が振りまかれました。

義経伝説の残る「義経の里御所」 幹線道(道道658号線)の反対側の山裾に設けられた大きな滑り台の近くに木立に埋もれるようにしていくつかの壕が残っている。

これは民間の防空壕ではなく軍事物資を格納した掩体壕(えんたいごう)だそうだ。

本別空襲からは離れた位置にありますが、内部に積もる白っぽい岩石の欠片になんとも恐ろしい気分がしました。(崩落の危険があるため、内部に立ち入ることはできません。画像はネットの間からズームで撮影したものです。)

これらの他にも民間の防空壕及び軍事施設の跡も多数あるのですが、現在民間の所有になるものも多く、安易に近づくことができません。

豊頃町トイトッキ浜にも要塞タイプの大きなトーチカが保存されていますが、今のところ撮影しておりません。

平和は尊いものです。決して疎かにするものではありません。

誰しも戦争など願うものではありませんが、空気や水のように当たり前のようにここにある「平和」。

その本質を「戦争を知らない子どもたち」である私たちが、今ひとつ考えるために、この「物言わぬ語り主」たちに出会ってみるのも良いことだと思います。

今回紹介しました大樹町旭浜・大樹浜のトーチカ群周辺は海岸線の侵食で切り立った崖になっている所や今にも下へ落下しそうなほど露わになって引っかかっているトーチカもあるので見学の際は十分ご注意ください。

また、釣人が多いこともあり、車上荒らしが出る噂も聞くことがありますので貴重品は車内に放置しませんように。

- コメント: 0

素顔覗きリレートークVol2 ビューティースペースノア 店長井川達哉さん

- 2013-08-15 (木)

- 素顔覗き見!リレートーク

- 投稿者:mori

十勝で働く“あの人”の知られざる素顔を覗くリレートーク。十勝を支える人々にスポットを当てたコーナーです。

前回の初回を飾った「スパゲッティチュプ」のオーナー猪俣大輔さんからのご紹介で、ビューティースペースノアの店長井川達哉さんにバトンタッチ!

子どもの頃“山登り”が唯一の遊びだったんです

小さい頃、浦幌町の山奥で育った井川さん。遊びはもっぱら山登り!って山しかなかったから(笑)。「今思えば、色んな野鳥が飛来する、スゴイ大自然に囲まれた贅沢な暮しだったのかなって思います。」大人になった今でも趣味は登山とキャンプ。「やっぱり子どもの頃に楽しかったことって大人になっても楽しいんですよ。」

小さい頃、浦幌町の山奥で育った井川さん。遊びはもっぱら山登り!って山しかなかったから(笑)。「今思えば、色んな野鳥が飛来する、スゴイ大自然に囲まれた贅沢な暮しだったのかなって思います。」大人になった今でも趣味は登山とキャンプ。「やっぱり子どもの頃に楽しかったことって大人になっても楽しいんですよ。」

アウトドアが大好きな井川さんは2人のお子様のパパ。仕事と趣味に追われて家族サービスもままならない?…なんて思いきや、登山もキャンプも家族で楽しめそう!井川さん、なるほど考えてますね。

仲間の輪が広がっていくのも楽しくて

このコーナー、初回を飾ったスパゲッティチュプのオーナー猪俣さんとは、井川さんが更にアウトドアの世界を広げようと新たに始めたロッククライミングのジム仲間。チュプのオープン前には試食と称して押しかけては、タダ飯にありついていたとか。今では、チュプがクライマー仲間の集会場みたくなって、趣味から広がる仲間の輪を楽しんでいるんだそうです。

このコーナー、初回を飾ったスパゲッティチュプのオーナー猪俣さんとは、井川さんが更にアウトドアの世界を広げようと新たに始めたロッククライミングのジム仲間。チュプのオープン前には試食と称して押しかけては、タダ飯にありついていたとか。今では、チュプがクライマー仲間の集会場みたくなって、趣味から広がる仲間の輪を楽しんでいるんだそうです。

「趣味を通じて新たなお客さんができたり、お客さんと共通の趣味を楽しむ仲間になったり、人との関わりっておもしろいなぁ~」と、井川さん。人と人との関係を大切にしている姿がみえてきます。

ビューティースペースノアのホームページで紹介されているこのフレーズが印象的です。「好きな言葉は“義理と人情”」、井川さんの回りに人が集まってくる理由がこの辺りにあるんでしょうね。

ビューティースペースノア 西帯広店

TEL 0120-63-0250

TEL 0120-63-0250

住所 帯広市西23条南3丁目フクハラ2F

ビューティースペースノアさんのホームページはこちら

取材:TONxTON事務局取材チーム

- コメント: 0

夏空カレー

こんにちはケラアンです(=´ω`)ノ

日曜日(11日)開催の NCおびひろ青年部50周年企画 「カレーなる夏祭り」

夏の青空の下、皆さんは食べに行きましたか?

なにを隠そう 私は人生2回目のスープカリーです。

この暑いのに熱いカレーですか? とお思いの方もいらっしゃるでしょうが

カレーは暑い国から来たもので、スパイスには抗菌効果、滋養効果、そして発汗を促し、体温も調節できるのでむしろ夏向きの料理です。

午前11時よりイベントが開始されたとたん、人がわーっと動きます。

札幌から参加の有名店前は、あっという間に長蛇の列。

あーっ有名な人だヽ@(o・ェ・)@ノ

テントの下とはいえ、スタッフも暑そうです。

私が食べたのは地元帯広、 Curry&Cafe SAMA帯広店さんの スープカリー

エビの香りが香ばしくて美味しかったよーっ(=´ω`)ノ

竜田揚げが2個入ってお得感♪ 思ったよりエビが主張しないのでスパイスの香りが食をそそります。

イベント用の一人前量ではもの足りなかったくらいです。

ステージではダンスパフォーマンスやカキ氷の早食いコンテストが催され、会場は盛り上がっていました。

でも、食べるのに夢中で回りが気にならない人もいました。

食事は楽しいのが一番だね(=´ω`)ノ

- コメント: 0

-

« 2025 年 7月 » 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -

- (=´ω`)ノ

- 2層仕立ての濃厚チーズケーキ

- 3つのヒミツ!極上ロール

- 5000円

- a

- Curry&Cafe SAMA

- John John Festival

- うどん

- えりも黄金トンネル

- おざわ

- お守り

- こだわりクリームの極上シュー

- ご当地グルメ

- さわと温泉

- しゃも寅の井戸

- そば

- そば打ち

- ちろっと

- とかちむら

- とかちプラザ南公園

- とかちラーメン☆コレクション

- どでからーめん

- どら焼き

- なごやか亭 大通店

- ぬかびら源泉峡

- ぬかびら源泉郷

- ばんえい

- ばんえい競馬

- ばんば

- ひろお毛がにまつり

- ますらお

- もちモチ食感シフォンケーキ

- もち食感ロール

- アイヌ文化

- アイリッシュフォーク

- アロマ加湿器

- アーケード

- イオン釧路店

- イカアイト

- イベント

- ウォーキング

- エゾエンゴサク

- エゾリス

- オオイタドリ

- オオバナエンレイソウ

- オホーツク

- カエル

- カスタードプリン

- カフェ

- カレーや黒魔術

- カンジキ

- カントリーパパ

- ガチャガチャ

- ガンケ

- ガーデニング

- ガーデン

- キハ

- キレイマメ

- ギョウジャニンニク

- クリスマスの準備

- クリスマス寒波

- クロッカス

- ケネス・アンガー

- コゴミ

- コブシ

- ゴールデンウイーク

- サンキュー弁当

- サンドラッグ

- ザンギ

- ザンギ定食

- シオワッカ

- スカイレストラン

- スズムシ

- スノーシュー

- スープカリー

- スープカレー

- タイムトンネル

- タウシュベツ川橋梁

- タニイソトンネル

- タンポポ

- チャシ

- チャシコツ

- チャランケ

- チャーシュー

- チューリップ

- チーズ

- ツツジ

- トブシの滝

- トントン

- トーチカ

- ナキウサギ

- ニリンソウ

- ネオン

- ノルディックウォーキング

- ノンノの森

- バス

- パワースポット

- ヒカリゴケ

- ヒグマ

- ビロードモウズイカ

- ビール

- ピョウタンの滝

- ピリ辛広東麺

- フクジュソウ

- フシコベツ

- フランスギク

- プラチナケーキ モンブラン

- プレゼント

- プレミアム エクレア

- プレミアム ティラミス

- プレミアム ロールケーキ

- ペットボトルリサイクル

- ホームセンター

- マイとかち

- マイナスイオン

- ミステリーサークル

- ミスト噴水

- ミル公

- ムスカリ

- モダニズム

- ユクエピラチャシ

- ラッピングバス

- ランプの宿

- ラーメン

- リサイクル

- リーフレタス

- レール

- ワンコイン

- 上士幌町

- 世界遺産

- 中伏古小学校

- 中島みゆき

- 中札内

- 中札内村

- 丸天

- 五分づき米

- 伏流水

- 休坂

- 依田勉三

- 六花亭

- 冬

- 冷凍ザンギ

- 凍った路面

- 化石

- 北海道

- 北海道グリーンランド

- 北海道型の池

- 北海道遺産

- 十勝の看板店主・看板娘

- 十勝の長屋

- 十勝乃長屋

- 十勝千年の森

- 口コミ

- 古建築

- 吉田菊太郎

- 唐揚げ

- 地下水

- 地蔵

- 夏のイベント

- 大雪山

- 天国と地獄

- 婚活

- 富士山

- 小路

- 居酒屋

- 屈足

- 屏風岩の滝

- 山菜料理

- 岩保木水門

- 工場萌え

- 工場野菜

- 巨人

- 市場

- 帯広 ラーメン

- 帯広 十勝 らーめん 拉麺

- 帯広リバーサイドゴルフ場

- 帯広市役所

- 帯広神社

- 帯廣神社

- 幸福駅

- 幻の橋

- 幻の温泉

- 幻日

- 広尾線

- 廃校

- 廃線

- 弁慶

- 彩凛華

- 忘年会

- 忠類

- 愛国駅

- 慰霊碑

- 戦跡

- 抽選で19インチ液晶テレビなどが当たる!! 会員限定プレゼントスタート

- 掩体壕

- 揮毫

- 散歩道

- 文化遺産

- 料理の写真

- 新得そば

- 新得町

- 新鮮

- 日本ハムファイターズ

- 日高山脈

- 旧国鉄士幌線

- 旧道

- 映画館

- 春

- 春一番

- 昭和

- 昭和のおもちゃ

- 景観

- 最高気温

- 最高気温30℃

- 本陣

- 札内ダム

- 札内川

- 札内川園地

- 桜

- 森つべつ

- 植物工場

- 樹氷

- 橋旧国鉄士幌線

- 氷まつり

- 氷像

- 氷瀑

- 氷祭り

- 池田町

- 津田の森

- 浦幌町

- 涓涓堂

- 清水町

- 渓流

- 湖

- 湯気

- 滝

- 炉ばた焼

- 焦がしきな粉のわらび餅

- 然別湖

- 焼肉

- 爆弾低気圧

- 猿まわし

- 玉ねぎ

- 琢木ロード

- 生チョコミルクレープ

- 産業遺産

- 甲子園

- 画家の美術館

- 白亜紀

- 白鳥

- 真っ白な景色

- 石川啄木

- 石灰華

- 石王緑地

- 砂防ダム

- 祭り

- 福寿草

- 私鉄

- 秋の十勝

- 秘湯

- 糠平ダム

- 糠平川橋梁

- 糠平湖

- 紅葉

- 終戦記念日

- 結露

- 結露テープ

- 結露ワイパー

- 線路

- 羆

- 美術館

- 義経伝説

- 自然現象

- 芽室町

- 苔

- 若山牧水

- 菊まつり

- 藤丸

- 蝦夷文化考古館

- 蝦夷梅雨

- 蟹

- 豚丼

- 負の遺産

- 赤ちょうちん

- 足寄

- 路上アート

- 軌道

- 軽便鉄道

- 近藤重蔵

- 運動会

- 道の駅

- 道東ドライブスポット

- 野湯

- 野生のホップの食べ方

- 野菜

- 釧路

- 釧路市

- 釧路湿原

- 銀の匙

- 鍋料理

- 長節湖

- 開拓村

- 関寛斎

- 阿寒

- 陸別

- 陸別国道

- 隧道

- 雪の結晶

- 雪像

- 霜

- 風水

- 飢餓対策作物

- 駒止湖

- 高校野球

- 高速道路無料化

- 鯛かま

- 麦畑

- 黄金色

- 黄金道路

- 黒田温泉

- GW