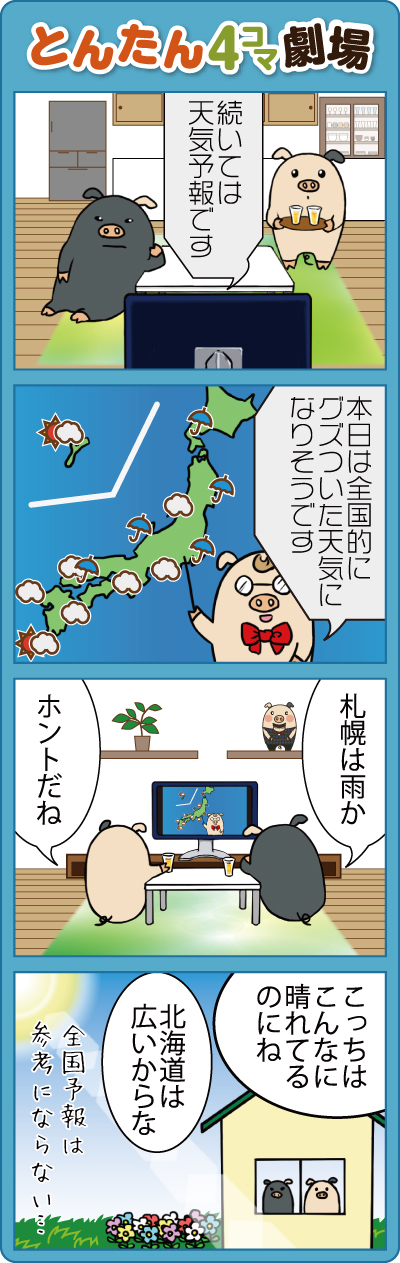

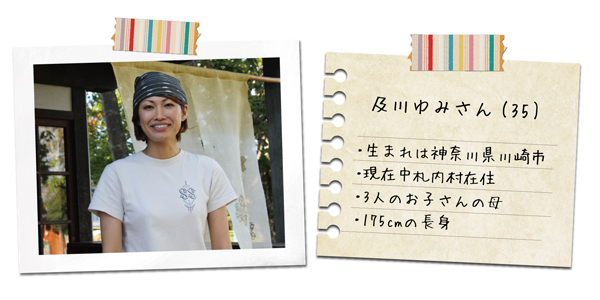

素顔覗き見!リレートークVol.5 蕎麦花はな 及川ゆみさん

- 2013-11-15 (金)

- 素顔覗き見!リレートーク

- 投稿者:mori

十勝で働く“あの人”の知られざる素顔を覗くリレートーク。十勝を支える人々にスポットを当てたコーナーです。

前回の「チームヤムヤム」の山本さんご夫妻からのご紹介で、「蕎麦花はな」の及川ゆみさんにバトンタッチ!

バイタリティ溢れるスポーツウーマン

はきはきとしていて終始笑顔のゆみさん。活発な印象の彼女は、想像通り身体を動かすのが大好き。「30歳を過ぎてから、誘って貰ったのがきっかけで、中学・高校とやっていたバスケを再開しました。もう楽しくて楽しくて!今は3つのチームを掛け持ちしてます!」週に1回ずつ、それぞれのチームの練習に顔を出し、仕事の後にハードな運動…辛くないのかと思いきや、「運動した方が身体の調子もいいんですよ。」とにっこり。

はきはきとしていて終始笑顔のゆみさん。活発な印象の彼女は、想像通り身体を動かすのが大好き。「30歳を過ぎてから、誘って貰ったのがきっかけで、中学・高校とやっていたバスケを再開しました。もう楽しくて楽しくて!今は3つのチームを掛け持ちしてます!」週に1回ずつ、それぞれのチームの練習に顔を出し、仕事の後にハードな運動…辛くないのかと思いきや、「運動した方が身体の調子もいいんですよ。」とにっこり。

子供との賑やかな生活

上から中1、小5、小2と、3人のお子さんがいるゆみさんは、子供の世話で家庭でも大忙し。「でも、どんなに忙しくても子供の行事は休みません。」参観日や運動会に欠席したことがないというゆみさん、「自分が働いていて一緒にいられない時間が多い分、子供にとって大切なイベントは出るようにしているんです。」

上から中1、小5、小2と、3人のお子さんがいるゆみさんは、子供の世話で家庭でも大忙し。「でも、どんなに忙しくても子供の行事は休みません。」参観日や運動会に欠席したことがないというゆみさん、「自分が働いていて一緒にいられない時間が多い分、子供にとって大切なイベントは出るようにしているんです。」

何でも一緒に楽しむのが、子供と関わる時の基本姿勢。息子さんとキャッチボールだってします。「悪いことをして怒る時もありますが、基本は同じ目線に立って接するようにしていますね。」子供を想うお母さんの顔を見せる笑顔が優しいです。

「花はな」では、「自分たちが作るものに妥協はしたくない。」と、蕎麦のつゆの「かえし」は3ヵ月寝かせたこだわりのもの。「食べていってくれた人を通して評判が広がるようなお店にしたいんです。」そのために日々研究を重ねるゆみさん。仕事と家庭に忙しいながらも、とても生き生きとした生活を送っていました。

「花はな」では、「自分たちが作るものに妥協はしたくない。」と、蕎麦のつゆの「かえし」は3ヵ月寝かせたこだわりのもの。「食べていってくれた人を通して評判が広がるようなお店にしたいんです。」そのために日々研究を重ねるゆみさん。仕事と家庭に忙しいながらも、とても生き生きとした生活を送っていました。

蕎麦 花はな

中札内村大通南7丁目14番地

中札内村大通南7丁目14番地

4月~11月 11:00~16:00(なくなり次第終了)

12月~3月 11:00~14:00(なくなり次第終了)

定休日 月曜(冬期は不定休)・年末年始

取材:TONxTON事務局取材チーム

- コメント: 0

ワンダーFULL TOKACHI File.8 黄金の道

- 2013-11-06 (水)

- ワンダーFULL TOKACHI

- 投稿者:ケラアン

黄金道路(広尾町─えりも町)

黄金道路とは

その名の由来は『黄金を敷き詰めたようにお金がかかった道だから』と広く全国に知られています。

小さい頃の記憶では、目の前が海というロケーションであるのにトンネルと窓のたくさんある『覆道』の連続で、車の窓から海の方をジーッと見ていると催眠術にかけられているような感じがしてきます。

ザブーン!

びっくりして我に帰ると、覆道の切れ目から車道までバケツで水を浴びせかけてるように波が飛んできて車の片側が海水で濡れてしまいました。

それは飛沫という程度でしたが、気が付くと晴天にもかかわらず路面が所々で濡れており、砂利や海藻の類が落ちています。

海の様子が伺いにくい道ですが、波の間際を走る道。間際というよりも、この道は陸よりも海の側に作られているような気さえしてくる。

これで海が荒れている時などは、どういうことになるのだろう…

この恐ろしいほどそびえ立つ岩山が無く、なだらかな海岸線がどこまでも続いていれば、日高どころか北海道内の大半の交易を早い時代から担い、また北海道開拓の歴史も今とはずいぶん違ったものになっていたことでしょう。

ところがこの海岸は容易に人を寄せ付けません。

「黄金道路」は、主として広尾町広尾から襟裳町庶野までの約33㎞の区間のことです。

日高と十勝・道東を隔てる日高山脈。北は大雪山系へとつながり、南はそのまま海中へ没していく地形となっています。日高山脈の南端の海岸線は垂直な岩肌がそびえ立つ地形が続いていく。北海道がまだ蝦夷地と呼ばれ、和人に、ほとんどその状況が知られていなかった時代。しかし、この人を寄せ付けそうもない沿岸に人々は訪れていました。

容易には登り降りのできない岩山の直下、波打ち際は、かろうじて交易の道として使われ始めました。その当時から、あるいは和人が蝦夷地に踏み入るずっと前からアイヌの人々の間でもここは交通の難所で、人間が立ち入ってはならぬ神々の領域だったかもしれません。

難所といえど北海道の東西を結ぶために重要な道。このころ内陸のほとんどは未開発の土地です。例え内陸への調査が進んでいたとしても日高と大雪の山々は、たやすく人を越えさせません。

この蝦夷地に1600年代中ごろには、すでに金の採掘や漁業で和人が入ってきており、アイヌの人々とも交易を行っています。

近藤重蔵の道づくり

1798(寛政10)年、江戸幕府は蝦夷地へ調査団を派遣。松前から宗谷に至る西蝦夷地と松前から択捉島へ至る東蝦夷の2班に分かれるものです。そのルートの大半は、海岸線を進むものでまだ道らしい道もないため、旅をするには海岸を歩いたり高いがけの登り降り、川は船を設え漕いで渡るしかありませんでした。

この東蝦夷地調査のリーダーが近藤重蔵(江戸時代後期の幕臣、探検家)で、択捉島到達の帰りに再びこの地を通りましたが、運悪く風雨が強まり、数日の間先へ進むことができなくなりました。

このとき、広尾と襟裳の間に道をつくってほしいというアイヌの人たちの願いもあり、苦心の末、ルベシベツからビタタヌンケまでに3里(約12km)の山道をつくりました。

この道がルベシベツ山道。後に作られる各山道の先駆けとなり、函館から根室までの太平洋岸を馬で容易に(?)旅ができるようになりました。

その後、調査団の1人で、猿留山道(後に伊能忠敬、松浦武四郎も通行)を開くことになる最上徳内(江戸時代中後期の探検家であり、江戸幕府普請役)が重蔵に道路の必要性を力説したことから重蔵は、それに応えて私産を投じ、山道の開削を行います。

これは狩人が使っていた小道に沿って作ったた道ですが、これら開拓などの功績により、近藤重蔵は1911(明治44)年に正五位を贈られ、現在は北海道神宮境内社の開拓神社に神として祀られる存在になっています。

しかし、この道は交易の道となっていても難所を迂回した形であり、黄金道路の前身とは呼びずらい。

道路開削の問題

山道が作られたものの利用する人たちにとって遠回りになる山道は、あまり好まれず、海岸線道の利用が多く、あるいは山道との併用で使われ続けていました。波の合間をぬって走り抜ける通行は、時として一瞬にして人の命を奪い去っていく。

現在でも眺めの良い場所から波打ち際の岩場を見ていると、好天で風が穏やかにもかかわらず集まってくる波は、荒々しく岩場に打ちつけ飛沫を上げています。その辺りを重い荷物を背負った人が必死の形相で走っているところを想像するとゾッとします。

1985(明治18)年頃は、狩勝や日勝・野塚などの峠道が開かれるずっと以前であり、北海道の東西を結ぶ重要路として海岸線の道は国道43号の指定を受けます。

翌年、北海道庁が発足し猿留山道下に海岸道路を起工。4年後に竣工し、1891~92(明治24~25)年ルベシベツ山道沿岸にも隧道(トンネル)や86箇所の板橋を含めた道が作られました。しかし、これも決定的な流通路ではなく、海が荒れるときは山道を使わねばならない時代はしばらく続きました。

やがて時代は大正に入り、1919(大正8)年。路線は地方費道7号帯広浦河線に降格となりながらも広尾村は海岸線の安全な通行路を政府に陳情。1925(大正14)年、土木事務所長などと話し合いが行われます。

しかし、1887(明治20)年頃から付近は昆布漁民が急増しており、海岸線は昆布干場に利用されていました。切り立った崖の続く海辺において開けた土地は大変貴重で、道路を作ることで昆布を干す場所が縮小されることは、昆布漁師にとって大打撃です。

また、崖下には漁民が昆布採取期間の住まいに使う小屋も多く建てられており、大正15年の道路工事着手が決定されたときは強固に中止の請願を始めたほどです。この道路開削についての条件が、私有地の無償提供では、なおさらのこと反対だったでしょう。比較的余裕のある干場を持つ地域は、当初、条件に納得しましたが、単に馬車程度が通るくらいと思っていたところ、工事の詳細が知らされると思いのほか大規模な工事になので驚いて「話が違う!」と反対派に鞍替えする漁民もいました。

なかでもルベシベツより南の地域は、断崖が海に突き出たところで、ただでさえ干場が少ないので用地提供することは死活問題ということで道路開削には猛反対。

こうした中、広尾漁業協同組合長の干場定五郎は、反対派の漁民に対し「道路の開削が昆布干場の減少になったとしても道路敷設によって受ける利益のほうがはるかに大きい」と懇切に説得。

定五郎の熱意に反対派は説得され、道路工事は1927(昭和2)年にようやく着工の運びとなりました。

敷設された道は、確かに沿岸漁民の生活に重要な道路になりました。その反面、道路は前浜への自由な出入りの支障になり、護岸工事により昆布海藻の減少、漁場が狭められるなど不安の声も少なからずありました。

悲願の道路工事着工

工事着工に先立ち、昭和2年7月6日、広尾市街浄水場で起工式が行われました。

広尾・庶野間33km余のうち、広尾村の範囲は帯広土木現業所が施工。幌泉村の分は室蘭土木事務所が受け持ち。

この工事は、発破で岩盤を開く(砕く)方法で掘り進んだ北海道でも最初の工事だったそうです。

広尾側は6つの工区に分けられます。

第一工区 広尾橋右岸よりフンベまで 1,836㍍ 昭和2年11月23日完工

第二工区 フンベよりビホロまで 618㍍ 昭和3年9月5日完工

第三工区 ビホロよりオナオベツまで 2,872.91㍍ 昭和4年10月27日完工

第四工区 オリコマナイより音調津まで 1,632.36㍍ 昭和5年10月24日完工

第五工区 音調津よりモイケシまで 1,780㍍ 昭和6年8月31日完工

第五工区竣工の年、広尾本通3丁目1番地より広尾橋右岸まで745mの道路を崖を切り開いて第一工区と接続。12月25日工事は完了し、モイケシまでの道が通じました。

この竣工に先立ち、新しくできた坂の名前を募集し「朝日坂」と命名。

こうして音調津・広尾間の道が完成すると自動車・自転車の通行が容易になり鉄道(国鉄広尾線)が開通すると以前は4日がかりだった帯広までの行き来が日帰りで可能になりました。

これには、かつて道路開削に反対した人々は、誠に干場組合長の言うとおりであったと深く詫びたそうです。

最も難関といわれた第六工区 モイケシよりルベシベツまで 1,198m(昭和7年8月31日竣工) 及びルベシベツからタニイソまで 3,735m(昭和9年7月15日竣工)

最後にタニイソから日勝国境までの1,878mも直営工事で着工。

この最期の工事で事故が発生。

この一帯は、チカツプウシ・トモツクシ・ピンナイなど、かつて近藤重蔵を足止めさせ、山道の開削を余儀なくさせた難所中の難所。

ダイナマイトを使い硬い岩盤を爆破して九箇所の隧道を掘削していましたが、昭和9年3月14日爆破の振動が大雪崩を誘発。工事小屋を押しつぶし、20人もの痛ましい犠牲を出してしまいました。

7年半の歳月、尊い犠牲、そして多額の資金を使い黄金道路は、全通。

でもこの道の本当の名は「黄金道路」ではなく『日勝国道』が正式な名前なのです。

日勝国道の竣工にあたり、当時の帯広土木現事務所長は、

『先般来、各地方の新聞に黄金道路と名付けられているが、これは道路の全通によって国益を増進するという意味か? はたまた莫大な工費を投じたるがゆえか…。いずれにせよ皆様の自由判断にお任せするとして、今後は日勝道路と称して頂きたい』 と話している。

ここで謎は、工事に関して報道は、開通よりも相当前から『黄金道路』の名を使っていたということです。

黄金伝説の始まり

当時のお金で94万円もの巨費を投じて完成した日勝国道。工法、規模的には現在と圧倒的に差はありますが、現在の貨幣価値にすると約60億円のお金になるといいます。でもこの額が「黄金」の名に値するほどの高額なのか?という気がしてきます。

現在技術で通されたタニイソやえりも黄金トンネル1本でもその額は優に超えているのではないだろうか…。

黄金道路全線を見ると1尺(30.3㎝)当たり8円45銭。当時の帯広の道では10円40銭で、室蘭では6円77銭となっていた。この程度の差では『黄金を敷き詰めたような道』とは信じ難い。

しかし、これを工区ごと、特に難所の集中した広尾側で比較すると、第三工区が5円16銭に対して第二工区は、なんと28円52銭に達している。

このことに関し昭和55年発行の『新広尾町史』から引用すると

広尾側道路延長は16,392.32m。工費は56,275円75銭。広尾側だけで見ると1mあたり34円を超える金額である。中でも第六工区のタニイソ・日勝国境間は1mあたり44円55銭。ルベシベ・タニイソ間は48円82銭に達する。工事の困難さが思いやられるであろう。

庶野までの全行程を含めると1m当たり28円。しかし、第六工区のように44円・48円の区間があったのであるから『黄金』の名は広尾側にふさわしいであろう。

しかし、『黄金』の名は第四工区の音調津までが完成した時点から呼ばれていたという。

そうだとすると金のかかった第六工区よりも前に『黄金道路』と呼ばせる実態があったことになるのです。

黄金道路工夫として従事した元開発技官の談話の記録によると

第二工区フンベと美幌の間、昭和3年9月5日竣工のうち、特に現在のフンベの滝出先隧道より保志さんの滝の間の箇所が難所中の難所で、札を積んだくらい金を要したところから、黄金道路という異名が誰とはなしに付けられた記憶がある。

当時も検定にあと3日という時、突然崖崩れとなり、完成間近い道路の石垣を破壊し、土砂は放出されて再工事ということがあった─

第一工区1m当たり工費26円70銭。これでも大金だと思うのに第二では94円13銭。第一の3・5倍強。第六工区どころではなかったのです。

黄金道路の名は、まさに第二工区から生まれたことになります。

総工費94万円余は、黄金道路と同じく昭和9年オープンした札幌グランドホテルの総工費80万円を越えるほどであったそうですが、これが高いのか安いのかは別として国は重要路線として位置づけし、全通を見ることなく逝去された干場定五郎氏の説得がこの大事業を成し遂げるための礎になったことには間違いはありません。

もともと揶揄で名を付けられた黄金道路は1934(昭和9)年10月31日全路程が完成。この全工事過程を総括した数字は、道路全通記念碑に記されています。

地方費道帯広浦河線広尾庶野改良工事之概要

総工費 九拾四万五千五百参円

総延長 参拾参粁五百弐拾九米

内訳

道路延長 参拾弐粁四百九拾七米

橋梁延長 五百七拾参米 弐拾弐箇所

隧道延長 四百五拾九米 拾七箇所

防波堤延長 六千参百四拾六米 弐拾五箇所

着 手 昭和二年五月八日

竣 工 昭和九年十月三十一日

右帯広室蘭両土木事務所ニ於テ施工ス

北海道庁

昭和9年11月3日連絡道路開通式ならびに慰霊祭が日勝国境の猿留橋において挙行されました。(猿留は、現在のえりも町目黒)

工夫の中には、周旋屋に騙されて現場に入り、過酷な労働や私的制裁を強要された「タコ」と呼ばれた人たちもおり、各工区には150人ほど配置されていたという。

1日の作業はモッコ背負い(ふたり一組で土砂を入れた袋に棒を通して前後からかついで運ぶ)が700回と人間扱いされていないかのごとくであった。

黄金道路の現場での強い仕置きは、漁民も多い狭い海岸であることから表立って行われることはなかったそうですが実際はどうだったのでしょう。人を退けてきた海岸の道は逃亡を試みる人にとっても難所には違いなかったと思えます。

強烈な威圧感をもって立ちはだかる岩盤の壁。その下で荒ぶる波を目の当たりにしながら人を寄せ付けぬ難所に道を通したのは、人の血と汗の努力に他ならなかったのです。

黄金道路は完成したが…

念願の道は完成したものの戦時下は維持も満足にされない状況で、打ちつける波による道の損傷や、岩盤の崩落などで半ば放置されたような状態にされていましたが、戦後に修復が開始され、1953(昭和28)年、二級国道236号帯広浦河線に指定。さらに法律面で道路整備の環境が整ったことから1960(昭和35)年から大規模に改修工事がはじまります。

念願の道は完成したものの戦時下は維持も満足にされない状況で、打ちつける波による道の損傷や、岩盤の崩落などで半ば放置されたような状態にされていましたが、戦後に修復が開始され、1953(昭和28)年、二級国道236号帯広浦河線に指定。さらに法律面で道路整備の環境が整ったことから1960(昭和35)年から大規模に改修工事がはじまります。

1986(昭和61)年、全線舗装化、橋梁5箇所、トンネル6箇所、覆道15箇所を設けて新しい黄金道路へと変わります。

大規模改修で観光面の期待が高まりましたが、一方で護岸工事や波消しブロックの投入により沿岸の昆布の養成が悪くなり、品質に影響がでてきました。

この被害により庶野漁協は政府から7000万円の損害補償を受けたこともあります。

公共事業の先細りの不安も囁かれましたが、その後も黄金道路の改良は進み、2005年に2,020mの大長タニイソトンネルが開通。海岸線を沿うというよりも半分海の中の様で、波しぶきが路上まで跳ね上がり、カーブを伴う覆道の連続であった道は、トンネルにより大きくショートカットされて、一部の復旧工事中の区間を除いて完全2車線の快走路になりました。

そして平成9年、開通した天馬街道に国道236号の名を譲り、黄金道路は国道336号の一部となっています。

そして平成9年、開通した天馬街道に国道236号の名を譲り、黄金道路は国道336号の一部となっています。

元々、黄金道路は観光が目的の道ではなく、生活道路としての位置付けが主だったため、荒天時のゲートの封鎖はギリギリまで待っていたらしいのですが、天馬街道開通により、十勝─日高間の迂回アクセスが確保されたこともあり、通行止めされる回数は、以前よりも多くなったようです。

荒天による通行止めは道内の国道でも最多で、過去およそ10年間の記録(平成18年調べによる)での10年間の通行止回数は112回に及びます。改良を重ねた道でも夏冬を通じ天侯の影響は避けられない。

2004(平成16)年1月、開削中の宇遠別トンネル(3,215m 平成12年着工・平成21年開通)の海側を通る旧道、(当時は現役道)宇遠別第一覆道と厚生トンネルの付近で高さ50m、幅60mの大きな岩盤崩落が起こり、室蘭開発建設部の職員が犠牲となりました。

この時、宇遠別トンネルは貫通していたものの覆工などの工事は進んでおらず、迂回路として通行は緊急車両に限定されました。

2011年、北海道最長のえりも黄金トンネル(4,941m)が誕生。このトンネルは、既に開通していた宇遠別トンネル内に新たに分岐点を作り、仮称「第二宇遠別トンネル(1,927m)」と接続させて1本のトンネルにした工事です。

2010(平成22)年12月、暴風雨による高波を受けてオンコの沢第一覆道の路面に大きな陥没が発生。当時第二宇遠別トンネルは貫通を果たしていました。この時も宇遠別トンネル開削時と同じように緊急車両とスクールバスに限り、工事中のトンネルを迂回路として通らせる対策が取られます。

一般車両は、5分で通り抜けられる道を迂回して40分かかる林道へ回されていたことから暮らしにも支障が出てきたため、数か月後、バス及び一般の許可車両。翌年2011(平成23)年1月17日から全ての一般車両の通行が可能となりました。(正式な開通は2月2日)

宇遠別トンネルでの対応が、この時の事故にも生かされたというべきでしょう。

こうして難所に通された道は、安全面の改良が進み、また一歩安全に、快適に通行できる国道へと変わりました。

歴史的・文化的・産業遺産的な道

黄金道路を走ってみると、トンネルの入口付近、あるいは覆道の途中に待避所のようなところが設けられているのが目に入ります。時おり、そこからウインチを付けた軽トラックなど出入りする車両があります。それらは船着き場や漁場を辿る出入口に使われているのでドライブ中は海に気をとられたり、飛ばしすぎることがないよう用心しなければなりません。また、新道・新トンネルの開通により役目を終えたトンネルが封鎖されずに残されていたりしているのも漁場へ降りる道が先にある場合がほとんどです。

黄金道路を走ってみると、トンネルの入口付近、あるいは覆道の途中に待避所のようなところが設けられているのが目に入ります。時おり、そこからウインチを付けた軽トラックなど出入りする車両があります。それらは船着き場や漁場を辿る出入口に使われているのでドライブ中は海に気をとられたり、飛ばしすぎることがないよう用心しなければなりません。また、新道・新トンネルの開通により役目を終えたトンネルが封鎖されずに残されていたりしているのも漁場へ降りる道が先にある場合がほとんどです。

そういったところは、付近を漁場にしている漁師の管理により進入禁止のロープが張られています。

岩場には岩盤に寄り添う小さな小屋が建っていたり、岩場の間に小さな船着場があり、旧道は無用の道になってしまったのではなく、現在も人々の暮らしとともに歩んでいる道なのです。

地域の産業・暮らしに沿って計画された道、数年経つとどこか変わってしまう道。

地域の産業・暮らしに沿って計画された道、数年経つとどこか変わってしまう道。

それは、この黄金道路が「生きている道であり、これからも行き続ける道」であることにほかないからでしょう。

ほら、人も人生の節目には、いろいろとお金が必要になるではありませんか。(いつもお金がかかりますが…)

本来の黄金道路らしい光景・かつての名所は、こうしてショートカットされた部分でこそ見ることができるのですが、現在の車窓からは、それが伺いにくくなってしまったことは、非常に残念なことだと思います。

それでも車を停められる場所から海岸線を望んでいると朽ちかけた道やトンネルの跡が遺跡のように点在する不思議な光景が目の当たりにできます。

旅行やドライブは、大抵の場合目的地があるものですが、道そのものを楽しむことも旅の醍醐味。

帯広から出発して黄金道路から、えりも・様似・浦河を経由して天馬街道から戻るコースは日帰りで楽しめるのでお勧めです。

今回の画像は、海岸の旧道を撮りながらですが、朝9時に出発、12時間程度で戻ることができました。

また、「フンベ海岸」付近は、北海道有数のサーフインのメッカと言われ、年間を通し道内外各地から波を求めサーファーが集まっています。付近は路肩両側に駐車車両が並ぶので通行の際はご注意ください。

※旧道付近は、場所により岩盤崩落や海岸線侵食によって崩落しかかった箇所があります。かつて交通の難所であったように現在も海の様子に関わらず高い波が岩場の間を乗り上げてくることもあります。維持管理されている場所ではないので、必要以上に踏み入って事故に巻き込まれないようご注意ください。

また、漁民の仕事の場でもあることですから、漁場の入口付近に不本意に駐車することは無いようお願いします。

参考 「新広尾町史 第二巻」 広尾町史編さん委員会 昭和55年3月30日発行

「雑学・黄金道路物語」 三浦宏著 帯広図書館にてコピー合本のため出版社及び出版年度不明

文中新聞記事も同書から引用。

「とんとん」での黄金道路の紹介・口コミは→ こちら

黄金道路の由来となった第二工区にある滝「フンベの滝」は→ こちら

広尾の大丸山森林公園にはサンタの家があり、サンタグッズがいっぱい!→ こちら

生活用品や旅行・ドライブ・釣りなどのちょっとした「あれを忘れてきた!」に便利な ホーマックニコット広尾店

食品・生活雑貨が充実。黄金道路に入る前におやつとドリンクの補充もしましょう♪ フクハラるるマート店 フクハラ広尾店

笑顔が標準装備。車の「困った」は相談してみてください 帯広日産自動車広尾店

- コメント: 2

花に埋もれる世界遺産

こんにちは 車のタイヤをいつ替えようかと思案中のケラアンです(=´ω`)ノ

すっかりお寒ぅございますね。

まだストーブを点けるのにためらっていますか?

風邪ひいちゃうので、我慢もほどほどに。

でも気になるのは灯油価格というところです…

当面、節約には務めたいと思ってはいますが。

せめて昼間は日の光で体を温めたい(猫か?)のですが青空にもかかわらず、お昼時でも空気はひんやりしています。

これじゃインドア! 行くところは限られてしまいますね。

晩秋にロマンといろどりを

紅葉一色の帯広に華やかな彩をもたらす『第44回おびひろ菊まつり』

本日(10月29日)より11月4日までの6日間開催。(期間中9:00~16:00)

本日(10月29日)より11月4日までの6日間開催。(期間中9:00~16:00)

初日ということで行って来ました。

「菊」と一口に言ってもたくさんの種類があるんですよ。

会場内は、ほんのりと花の香り。それもしつこくないので爽やかな気分です。ビニールハウスの中は暖かくて、回りに咲くのは菊の花ですが、春のようです。

(BGMで流れているのも琴演奏の春でした。)

丹精込めて育てられた約11,000の大輪が並ぶ「菊花展」や、約3,000鉢の菊が豪華に使われた「総合花壇」が一番の見所です。

今年、念願の「世界遺産」に認定された富士山を菊で表現!

山頂から山裾までを埋め尽くす色とりどりの菊花が圧巻ですww

毎年、この美しさを一目見ようと、道内各地から大勢の方々が訪れています。

期間中ステージでは日本舞踊や民謡、ゲーム・クイズ大会なども予定されているので、家族連れでも楽しめますよ。

日本庭園では野点も開かれており、「お茶」を頂くことができて、まさに「和」の風情を心ゆくまで楽しめる。

「え~っ? 菊なんか興味ないょ~」

そう言わず足を運んでみてください。

だてに帯広3大祭りのひとつじゃないのですから。

菊のまあるい大輪のように心を丸くしてください。

ここへ来れば、ホラ!厳つい表情の人はいないじゃないですか。

ほかにも帯広の姉妹都市「大分市・徳島市」からの特産品が並ぶコーナーや花木市。

食事処のほか甘味処も準備されているので、人と木の暖かい秋を満喫できそうです。

なお、入場半券は抽選券が付いているので会場内コースの最後まで無くさないようにw

私はハズレだった(´・ω・`)

一昨年前は、菊の小鉢が当ったことがありますが、なんと今でも家で育っています。(ちょっとヒョローンとなってる)

入場料/高校生以上 300円

団体入場券(20名以上)/150円

中学生以下、障がい者は無料。(障害者手帳・療育手帳を提示)

※65歳以上の方は再入場券付

会場の駐車場は台数が限られているので、帯広市役所の南側駐車場をご利用ください。

- コメント: 0

とんたんテレビ出演!!

2013年10月17日(木)

この季節としては雪もチラつく厳しい寒さ。

でも、どこへ行ってもとんたんは人気者。

寒さ知らずのサービス精神で愛想を振りまいていました。

道行く人たちが

抱き着いたり、記念撮影をしたり…。

とんたんもご機嫌!!

良い思い出になりました。

- コメント: 0

秋の初雪。

こんにちはケラアンです(=´ω`)ノ

秋も深まりきらないのに先日(16日)の雪にはびっくりしました。

帯広空港あたりでは積雪が20センチにまで達したそうです。

台風に寒波が入った影響だと聞きますが、予報では山間部と聞いていたのに平野まで真っ白…。

翌朝の雪を被った山はキレイでしたが、家に帰れるかどうかドキドキでした。

思えば今年の雪、GWの5月6日にも降っていて、水曜日の雪までの間は164日間。

山間部では、もっと間が短いのでしょうが、北海道で暮らしていても唖然としてしまいます。

ここ数日は紅葉も進み、昨年より鮮やかな秋の色どりが景色を染めています。

秋の風景は暖色が多いのに寒々と感じてしまうのがなんだか不思議です。

今朝は、車の色が変わって見えるほど強い霜が降りて「きんつば」みたい。

車についた霜って、ヒーターを点けてもなかなか融けませんが、走り出すと、なぜかいつのまに消えてしまう…。

この週末からは各地で秋のイベントが目白押しです。

秋もの(漬物用)野菜の物産市もスーパーの催事場・道の駅などで始まってきました。

読書の秋、スポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋…。

そして冬を迎える準備の秋です。

秋は景色の色と同じように様々な姿があります。

季節の絵の具を使い果たし、迎えるは真新しいキャンバスのような白い冬。

その冬こそが北海道にとって、もっとも熱い季節なのかもしれません。

とりあえず、十勝中が旬真っ盛りの秋を満喫しましょう。

遠出にはタイヤ交換などの冬道への準備もお忘れなくヽ(*´∀`)ノ

19~20日 帯広市 帯広競馬場特設会場

フードバレーとかち フェスティバル

20日 士幌町 農村運動公園特設会場

しほろ収穫祭

20日 幕別町・忠類 道の駅忠類

忠類どんとこいむらまつり

20日 清水町 清水中央公園ハーモニー広場

第6回清水元気まつり

26日 本別町 道の駅 ステラ★ほんべつ

秋まつり&収穫祭

26~27日 中札内村 道の駅なかさつない

道の駅なかさつないの日

26日 広尾町 大丸山森林公園駐車場

ひろおサンタランド ツリー点灯式 15:00~18:00

27日 更別村 更別村ふるさと館/屋外広場

さらべつ大収穫祭

27日 陸別町 陸別町林内(日産自動車㈱北海道陸別試験場)

第16回日産カップ 陸別こがらしマラソン

今日の「とんとん」

あなたのお気に入り口コミ大賞大募集中!

詳しくはとんとんトップページからw

- コメント: 0

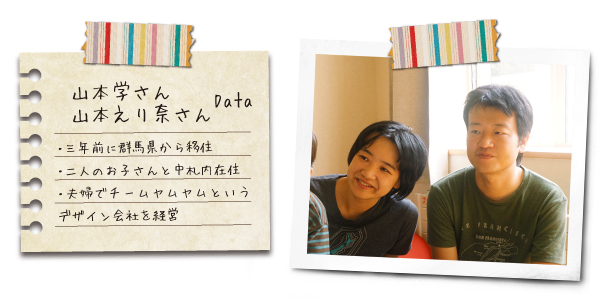

素顔覗き見!リレートークVol4 チームヤムヤム山本学さん、えり奈さん

- 2013-10-15 (火)

- 素顔覗き見!リレートーク

- 投稿者:mori

十勝で働く“あの人”の知られざる素顔を覗くリレートーク。十勝を支える人々にスポットを当てたコーナーです。

前回の「美容室SNOWS」の松本朋之さんからのご紹介で、チームヤムヤムの山本さん夫妻にバトンタッチ!

旅の中で出会った十勝

旅が大好きなお二人。その行動範囲は国内に留まりません。「きれいな風景の中でのんびりしたいなって思って。」ある時は電車、ある時はキャンピングカーで、国から国へとその日の気分で移動。「出発はイギリスだったのに、気が付いたらシチリア島にいたこともありました。」すごい行動力にびっくり。

そんな旅好きのお二人が中札内に住むことになったのは、その風景と食べ物に惹かれたからだそう。「ちょっと買い物に出た帰り道でも、その景色の綺麗さにいつも感動してます。十勝の中を回っているだけでも旅気分が満たされて、なかなか遠出をしなくなりました。(笑)」

ヤムヤムさんのデザインするものには、畑や食べ物など、十勝の身近な風景が描かれています。「十勝に住んでいるからこそ作れるものがあると感じてます。畑のこと、山や川のことなど、知れば知るほどいろんなデザインが生まれてくるんです。」

見つけた「楽しい」を作品へ

北海道に来てから、冬が好きになったと語るお二人。「雪に覆われた静かな時間、その中でこそ育つ想像力があると思います。今は冬の楽しみを集めた、冬だけの暦をつくったりしています。」好きという言葉にこもった感情が、感動の大きさを伝えてくれます。

北海道に来てから、冬が好きになったと語るお二人。「雪に覆われた静かな時間、その中でこそ育つ想像力があると思います。今は冬の楽しみを集めた、冬だけの暦をつくったりしています。」好きという言葉にこもった感情が、感動の大きさを伝えてくれます。

デザイナーとして、イラストや出版物、Webなど、幅広い活動をしているお二人は感受性も豊か。身近なものから魅力を見つけるのも上手。そうして気づいた良さを色んな形で発信しています。「制作は旅日記の延長でもあり、コミュニケーションの手段にもなっています。」素朴で柔らかい印象を受けるヤムヤムさんの作品。確かに、穏やかなお二人の人柄が感じられます。

「自分たちの作品が、手にとってくれた人の生活に溶け込んでくれたら嬉しい。」十勝に移り住んで三年目。 旅と暮らしの中から生まれてくるお二人の作品から目が離せません。

「自分たちの作品が、手にとってくれた人の生活に溶け込んでくれたら嬉しい。」十勝に移り住んで三年目。 旅と暮らしの中から生まれてくるお二人の作品から目が離せません。

Team YumYum(山本 学 & 山本えり奈)

ホームページはこちら

取材:TONxTON事務局取材チーム

- コメント: -1

ワンダーFULL TOKACHI File.7 屈足の巨人

- 2013-10-09 (水)

- お店 | そば | ワンダーFULL TOKACHI | 観光スポット

- 投稿者:ケラアン

屈足の巨人(新得町)

国道38号線。

自動車道路の標高が644mの狩勝峠から十勝への最初の町が新得町。

ここは道東の鉄路の玄関口であり、北海道の重心のある町としても知られています。

JR新得駅の前に「北海道の重心地」がおかれていますが、実際の重心地は新得北部の字屈足にあり、そこは十勝岳の東側になります。(東経142度49分40・北緯43度28分02)

ちなみに富良野市が「北海道の中心」とされていますが、これは北海道本島のみで計測した場合です。

ところが国土地理院公表の北方領土を含めたものでは、新得町に中心が移動することになるという。

狩勝の道のはじまりは、旭川から釧路へ鉄道を通すためのルート踏査を行った再北海道官設鉄道の鉄道敷設部長の田辺朔郎氏がルート(旧線狩勝高原線)を決定したときに旧石狩国・旧十勝国から一文字ずつ取って命名しました。

1927(昭和2)年、この峠から十勝平野を眺望した風景が『日本新八景』の「平原部門」に選出されています。

狩勝峠を降りると左手に佐幌高台を眺めながらも峠の展望台から眺めた十勝特有のパッチワークを敷き詰めたような景色が広がっていきます。

新得町

町名の由来はアイヌ語の「シットク・ナイ」で「山の肩」あるいは「山の端」といった意味になります。他説にアイヌたちがお酒を造るための漆器を「シントコ」と呼び、これを作るための土地が現在の新得町だったとも伝えられている。

町の総面積は東京都の約1/2の1,064平方キロメートル。約90%を占めるのが森林地帯で、そのうち83,690ヘクタールが国有林。さらにその2/3は大雪山国立公園に指定されているなど大自然を抱えている町です。

この豊かな大森林から流れ出る清流を溜めて使う発電所が町内に6つあり、その総発電量が130,020キロワット。

十勝管内はもちろん札幌、釧路方面へも送電しています。

産業は、豊富な森林資源を活用した林業と酪農・農業が中心で、農業では「そば」の栽培も盛ん。昼間は温かく夜涼しい気候がそば作りに適しており、特産地では信州が有名ですが、生産量は圧倒的に北海道が多く、新得町は年間145.6トンになります。

高品質の「そば」製造の努力により、平成元年 新得のそば生産農家に第1回全国そば生産優良経営表彰が授与され、平成11年度には団体の部で最高賞である農林水産大臣賞も受賞。名実ともに日本一の評価を得ました。

十勝を縦断する十勝川は、新得の北西に位置する十勝岳近くに源を発し、多くの支流を集めながら南東へと流れ、中川郡豊頃町で太平洋に注いでいる。

市街地は道東の鉄道の玄関口「新得駅」を中心とする新得市街と東方に屈足(くったり)市街があります。国道38号線を市街地付近から道道75号線へ入りプチ峠道(佐幌高台)を越えて約7㌔ほど…

その途中、屈足市街手前の高台から広がる景色の先に不思議なものが目に入ります。

緑の景色の中にぽっかりと1か所、山肌がえぐり取られたように土砂が露出して白っぽくなったところがすぐわかります。

どう見てもあれは「がけ崩れ」の跡? 土砂採掘場の様子と言う感じでもない…

ギザギザした歯のような感じもして山が牙をむいているようにも見える。

その場所は「ガンケ」と呼ばれている。アイヌ語が語源ではなく「崖」が訛って「ガンケ」になったと思われる。

他町村でも人工的に山肌を削ったのではなく、高台の突端が崩れて露頭がむき出しになった場所は、ほぼ「ガンケ」と呼ばれているようです。

地盤が不安定そうで少し危なっかしい印象もありますが、屈足市街の東を流れる十勝川の対岸にあり、その崩れ方は降雨等により徐々に拡大はあると思われますが、どんどん広がっていく…という様子は、あまり感じません。

土地を留守にしていた人が帰ってくる時に高台からこの「ガンケ」が目に入るところで故郷を実感するというほどに、この景色は土地のシンボルのようになっているようです。

この「ガンケ」は、山肌の一部ではなく、向こう側は、平らな地形がしばらく広がり、また別の高台に行きつく。これが十勝ならではの「河岸段丘」と呼ばれる景色。その高台の際に「ガンケ」は位置している。

河岸段丘

河岸段丘(かがんだんきゅう、river terrace)

河川の中・下流域に流路に沿って発達する階段状の地形。河成段丘(かせいだんきゅう)と呼ばれることもある。

平坦な部分と傾斜が急な崖とが交互に現れ平坦な部分を段丘面、急崖部分を段丘崖と呼ぶ。段丘面は地下水面が低く、段丘崖の下には湧水が出ていることが多い

十勝は1700万年ほど前に北米プレート上にあった道東の島がぶつかり、日高山脈と白糠丘陵が押し上げられたことで間が湾状になりました。

始めは平らな平野でしたが火山灰の多い軟質地盤のため、川が容易に地面を削っていきます。

段丘形成は、侵食基準面(河川の侵食作用が及ぶ限界の高さ)の変動がその形成原因です。

河川による侵食が進み、河川勾配が侵食基準面に近付き侵食力が弱まると、段丘崖の下に新たな谷底平野が形成される。

侵食力を失った河川が隆起や海面低下などにより再び下刻(河流が川底の幅を広げるのではなく川底を低下させる働き。下方浸食)を行うと、それまでの平野内に侵食形成された川谷に新たに狭い川谷が形成されていきます。

こうして谷底平野は階段状の地形として取り残され、河岸段丘が形成されます。言わばこの大地は、長い年月が創りだしたレリーフなのです。

十勝平野

日高山脈と大雪山系に囲まれた十勝は太古の昔、地殻変動により海から閉ざされてできた潟湖(せきこ)や湿原が続く土地であったという。

やがて火山活動が活発になり、火山灰が降り積もり、その灰を河川が下流へと押し流し、大地が拡大されました。

さらにその大地を河川が削り「河岸段丘」を形成しましたが、かつて海だったというこの広い十勝を大地に変えるほどの火山灰の量はいかほどのものだったのでしょう。

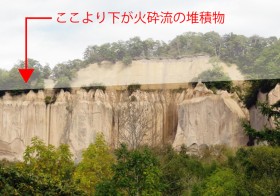

クッタリガンケ(十勝川左岸火砕流大露頭)

十勝岳火山郡を水源として南に流れる十勝川は新得町岩松から屈足付近にかけ、流水が大地を侵食して造った川岸を見せている。

もっとも大きなものは27号付近の対岸で、この大露頭を地域住民は一般に「ガンケ」と呼んでいる。

その高さは100m余りあり、この周辺の上流から下流にかけての露頭は東岸約1~2㎞にわたって断続している。

この露頭の地質は、軽石を含む溶結凝灰石の堆積物が茶褐色の礫層に覆われており、大きく4層に分かれている。地質時代的に見て大規模の火砕流が4回にわたって堆積したのではないかと考えられている。

(平成15年 新得町郷土史研究会発行「ふるさとの伝承」より)

驚くことに、この露頭の高さの大部分が火山噴出物の堆積物なのです。

火山灰の堆積した地層は、屈足のほかにも足寄町の芽登(めと)・士幌町の旭・清水町の協心・御影などにも同じような火山灰堆積地があります。

これほどの火山灰を降らせたその源はどこであったのか…なのですが、十勝岳等、いくつかの説がありましたが場所によっては噴出元は長らく謎とされていたそうです。

意外な噴出元

ここで舞台は新得町から上士幌町へ移ります。

戦中から戦後にかけて、東大雪の膨大な森林資源を活用するため上士幌町でも林業が盛んになりました。

戦中から戦後にかけて、東大雪の膨大な森林資源を活用するため上士幌町でも林業が盛んになりました。

初期の原木の搬送は主に音更川に堰(せき)を設け、原木と川水を1か所に貯めてから堰を一気に開けて鉄砲水状態で下流へと流す流送という手段が取られていました。(針葉樹は水に浸かっても商品価値に影響がなかったという)

その後、国鉄士幌線が延伸され、流送は鉄路の陸送にとって代えられました。士幌駅を含め沿線駅にはたくさんの原木が摘まれた貯木場があったそうですが、旧国鉄士幌線沿線の現場は畑になったり、元の山に戻りつつあるようです。

終点駅「十勝三股」からは、国鉄とは別に森林鉄道が敷設され、岩間の奥地から大量の原木が搬出されました。

十勝三股は林業を生業とする人とその家族で、ピーク時には1000人もの人口があったという。

しかし、この地は森林資源の枯渇、林業の衰退により人口が流出。糠平=十勝三股間の運行がまず廃止され、人家は数えるほどしか残らず、平らな高原に変わっていきました。

現在の立ち木の少ないだだっ広い景色は、街を作るために整地した名残と感じていましたがそうではなく、この場所こそが十勝の広域にに大量の火山灰を降らせて十勝野の元を形成し、屈足ガンケやその他の大火砕流の痕跡を残した火山だったのです。

大噴火した十勝三股

およそ90万年前、十勝三股のあたりには火山がありました。

あるとき非常に大きな噴火をおこします。湧き上がってくるマグマの粘り気が強く、山体を砕くほどの破壊力の爆発的な噴火(マグマ内の二酸化ケイ素の割合が多いと粘り気が出るためガスが抜けにくく大爆発しやすい)を誘発しました。

空高く噴き上がった火山灰や軽石は、噴煙が崩れるとともに高温ガスと共に山の斜面を流れだしました。これが火砕流です。

谷を埋めたてながら下る火砕流は、西は十勝川に沿い、東は足寄町芽登から士幌川沿いに南下。置戸町側への流れもあったという。

十勝を南下した火砕流は、現在の帯広市、あるいはその先まで流れていきました。

数回の大噴火で十勝三股の火山は陥没し、大きなカルデラ(火山活動によって生じた輪郭がほぼ円形のくぼ地)が残されました。

そこに水が溜まって湖にだった時代もあったと推測されますが、そこに土砂が溜まって後の十勝三股の地形となった。

考えてみると噴火口の上に1,000人の人口をもつ街があったということになりますね。

一時は、出所不明だった各地の火山灰は、近年の研究により灰の成分の分析により一致が確認され、噴出元も十勝三股にあった火山であることが確認されました。

三股大火砕流が残した灰の総量は80立方キロメートルにも及んだということです。

帯広市のグリーンパーク(およそ8ヘクタール)を器に例えるとすべての灰を入れ切るには1,000キロメートルの深さが必要になるという計算。

これを十勝全体(約108,000平方キロメートル)に均しても厚さは7.4mになるそうです。(゜Д゜ )

これを知ると「屈足ガンケ」やっぱり少し不気味ですね。

このガンケから上流へ数キロ遡ると屈足ダムとそれによってできた屈足湖があります。

溜めた水を高台沿いに掘られたトンネルから下流の熊牛発電所まで誘引して発電。

ダム湖前にある屈足温泉の駐車場から望む対岸、ここにも火砕流の痕跡である露頭を見ることができる。

この付近は古くから「カムイロキ」と呼ばれ、やはりそら恐ろしい言い伝えが残っています。

カムイロキの由来(新得町屈足34号)

アイヌの伝説に語られる「カムイロキ」は、神聖な場所であり、人が近づいてはならぬ場所であった。(クマの越年する所、すなわち神の居所)

松浦武四郎(1818年-1888年 江戸時代末期(幕末)から明治にかけての探検家、浮世絵師。雅号は北海道人(ほっかいどうじん)。蝦夷地を探査し、北海道という名前を考案した。)

の記した「十勝日誌」にも「若者がそこにあるという穴に向ったが、戻ることはなかった。その息子もまたそこへ向ったが、やはり戻ってこなかった」とい言う伝説の記述がある。

またこうした伝説もある。

カムイロキには、フレウ(フリイカム)という巨鳥が住んでいた。フレウは毎日遠く海まで行って、鯨や魚類を穫って食べ、その食べ残しや骨を、山のくぼみに投げ散らかしていたが人間に対していたずらをすることはなかった。

カムイロキには、フレウ(フリイカム)という巨鳥が住んでいた。フレウは毎日遠く海まで行って、鯨や魚類を穫って食べ、その食べ残しや骨を、山のくぼみに投げ散らかしていたが人間に対していたずらをすることはなかった。

ところがある日のこと、フレウがいつも飲み水にしていた綺麗な流れの小川を、メノコ(アイヌの娘・女)が渡ろうとしていたのを見てフレウは大変怒り、そのメノコを咥えてカムイロキに連れて行き、そこへ投げ捨てた。

そのあとフレウは「こんな汚された所にはいられない」と、そのまま遠くへ飛び去って戻ることはなかった。

そのまま絶壁のに残されたメノコは、帰るに帰られず、フレウの食べ残した骨などをしゃぶっていたが、それっきりどうなったか分からなくなってしまった。

それから数年後、一人の若者が熊狩りに行き道に迷い、鯨の骨などが散らばっているところを見つけて進んで行くと、ふしぎな女が現れ「連れていってくれ」と言った。

気味が悪くて一目散に逃げ帰ったものの、若者はそれから間もなく病気にかかって死んでしまったという。

それ以来コタン(アイヌの部落・村)の人たちはここを「ウェンシリ」と言うようになったが、そこには今も、フレウの棲んでいた穴が残っているという。」

(アイヌ民話より)

このように、屈足ガンケの一角であるカムイロキは、アイヌ人が発見し、松浦武四郎によって世に知らしめた地名であり、いろいろな言い伝えの中に存在し屈足に住む人々ばかりでなく新得町全体のシンボルでもある。

しんとくの史跡・新得町郷土研究会発刊(平成6年)より一部要約

いつも遠巻きにしか見たことのない「ガンケ」まで行ってみることにしました。

いざ向ってみると、すぐそこに見えるにも関わらず、最も近くに行くルートが定まらない。(。・ω・)

あちらこちらへと走って、近くなったり遠くなったり。そうしているうちにようやく数百メートル近くまで寄ることができました。

さすがに川の向こう側へ渡るのは無理っぽいし、こちら側は雑木で覆われて様子を伺うことができない。

もしクマがいても嫌なので堤防から眼前のガンケを眺めることにする。

大きい!

近くまでくると、かなり高い崖であることは一目瞭然。

この露頭の大部分が大火砕流の堆積物。

遠くから眺めた時にも少し感じていましたが、その雨風に浸食された部分がなんとなく人の形に見える…

火山灰が固まった容結凝灰石の色も相まって、写真集で見たインドの「アジャンター石窟」やアフガニスタンの「バーミヤーン石窟」の岩盤に掘られた巨大な仏像に似た印象。

柱状に立つ固まりは円空の彫った菩薩像のようなイメージすらしてきます。

町を見守る菩薩像みたいに…

そう思うと三股大火砕流の置き土産が正体であるこの屈足ガンケにも優しさが見えてくるような気がしました。ヽ(*´∀`)ノ

※屈足ガンケの付近は一部私有地であり、エゾシカ除けのフェンスも張られています。農作業車の通行、一部ネイチャーロングトレイルのコースに使われている路線もあるため、景色に気を取られ過ぎませんように

屈足湖から「カムイロキ」を眺めるカヌーや渓流のラフティングなどネイチャーツアー楽しめる「TACとかちアドベンチャークラブ」十勝の楽しみは川にあり!十勝川で遊ぶ!「TOM 十勝アウトドアメイツ」 をどうぞご利用ください。

「カムイロキ」が目の前! 地元の他、近隣町村からの温泉リピーターも多い「湯宿 くったり温泉レイクイン」

源泉温度98℃?! 日本百名山の一つトムラウシの東麓に位置する秘湯の一軒宿「トムラウシ温泉 東大雪荘」は屈足から

狩勝峠を降りてすぐ、そばの町新得の味をご賞味ください「新得そばの館」

新得駅からすぐそこ!創業八十余年の伝統「そば処 せきぐち」

山に囲まれた北海道十勝の新得町から美味しい干物魚をお届けします「みうら商店 山のひもの屋さん」

- コメント: 4

苔の森

こんにちは ケラアンです(=´ω`)ノ

先日、職場の旅行で然別湖へ行ってきました。

もう秋は始まっていますが、思ったよりも寒くなかった。

ダウンジャケット(ウルトラライトダウン)まで用意してましたが、たんにお荷物…(´・ω・`)

今年の旅行はオプションでガイドツアーがありました。

然別湖ネイチャーセンターの案内で『苔の森ウォーク』というのに参加。

ガイド付きのツアーに参加したのは初めてだなぁヽ(*´∀`)ノ いつもは無知で山歩き…

紅葉が進んでいるようですが、ガイドさんのお話では「今年は紅葉というより木々が疲れて色あせてきている感じです」とのこと。 …そういえば鮮やかさに少し欠けているところがあったかもしれない。

ツアーのコースは駒止湖の周辺の森の中。

駒止湖は周囲800m程で、火口の跡が湖となったと言われています。

まだ、ガスが出ているそうで、見ていると時折、湖の底から泡がポコポコと出てきます。

駒止湖は、アイヌ語ではオッチシトウと良い「女性のすすり泣きが聞こえる沼」という意味だそうだ。

「駒止湖」の名前は、然別湖にオショロコマを釣りに行く人が途中で馬を止めて水を飲ませたのが名前の由来と云われる。

問題のコースですが、「ウォーク」と言うので、のんびり木立の間を行く道を想像していましたが、けっこうな山道で、道に張りだす木の根や岩、時折胸元近くの深いササ藪漕ぎするシーンもありました。

軽装の人もいましたが、さすがに倒木を越えるのは厳しかったようです。

その甲斐あって苔の森!

この辺りは岩がゴロゴロしていて木々も根を深く張ることができないので大きくならないそうです。

それでもこうして苔が幾重にも重なって十数センチになり、朽ち木も土となって他の植物を育んでいます。

ときおり見かける色々なキノコ。食べられるかな…

ちょうどキノコ狩りの季節でもありますが、知識に乏しいのでみんな妖しく見えてしまう…

苔もキノコも菌糸から育つそうですが、その形・生き方はさまざまです。

苔の鞘。

これが弾けて胞子を飛ばすのだとか。なんだか松ぼっくりに似ている感印象です。

家の裏に生す苔とちがって大自然では苔にもたくましさを感じます。

秋が深まっているとは言え、まだ森の中は温かささえ感じてきます。

見上げる木立の葉は赤く染まっていますが、足元の緑はイキイキとした鮮やかさを保っていました。

幹線(道道85号線)から駒止湖の向こう側に見えたガレ場。

火山の噴出物が固まってこのような景色を作りました。ここはナキウサギの生息地にもなっているそうです。

残念ながらその姿を見ることはできませんでしたが『ピチッ』という鳴きご声を2度聞くことができました。

どうやらこちらを警戒していたようです。

この森ももうすぐ静かな白い冬を迎えてゆく。

ナキウサギは冬眠をしないのだそうです。

-30℃の極寒の中、春までどんな暮らしをしているのでしょう。

いつかはこの森でナキウサギに会ってみたいものです。

でも、ガイドの方も自分の目で見たことはないそうで、会えることができればラッキーですねヽ(*´∀`)ノ

ツアーの途中で、望遠レンズを付きカメラを持った人を数人見かけました。

ズーッとガレ場で待っていたので、粘り強さこそが幸運を捉える鍵のようです。

私は落ち着きがないのでダメですが…。

もしくは強運を手に入れないとw

身近に自然のある暮らしをしていますが、日常からかけ離れたリアル大自然に触れたのは初めてだったかもしれません。

目の届く距離にそういう景色が残されていて、そこまで自分の脚で行くができるのは喜ばしい事なのです。

その機会は、多くはありませんが、こういったツアーを利用するのは知識も深まるし、なにより安心して自然の懐に入っていけるので良い経験になりました。

機会がありましたらどうぞご利用ください。

今日の『トントン』

ぴあざフクハラ西18条店の自動販売機。

街に増殖中です。

- コメント: 0

-

« 2025 年 7月 » 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -

- (=´ω`)ノ

- 2層仕立ての濃厚チーズケーキ

- 3つのヒミツ!極上ロール

- 5000円

- a

- Curry&Cafe SAMA

- John John Festival

- うどん

- えりも黄金トンネル

- おざわ

- お守り

- こだわりクリームの極上シュー

- ご当地グルメ

- さわと温泉

- しゃも寅の井戸

- そば

- そば打ち

- ちろっと

- とかちむら

- とかちプラザ南公園

- とかちラーメン☆コレクション

- どでからーめん

- どら焼き

- なごやか亭 大通店

- ぬかびら源泉峡

- ぬかびら源泉郷

- ばんえい

- ばんえい競馬

- ばんば

- ひろお毛がにまつり

- ますらお

- もちモチ食感シフォンケーキ

- もち食感ロール

- アイヌ文化

- アイリッシュフォーク

- アロマ加湿器

- アーケード

- イオン釧路店

- イカアイト

- イベント

- ウォーキング

- エゾエンゴサク

- エゾリス

- オオイタドリ

- オオバナエンレイソウ

- オホーツク

- カエル

- カスタードプリン

- カフェ

- カレーや黒魔術

- カンジキ

- カントリーパパ

- ガチャガチャ

- ガンケ

- ガーデニング

- ガーデン

- キハ

- キレイマメ

- ギョウジャニンニク

- クリスマスの準備

- クリスマス寒波

- クロッカス

- ケネス・アンガー

- コゴミ

- コブシ

- ゴールデンウイーク

- サンキュー弁当

- サンドラッグ

- ザンギ

- ザンギ定食

- シオワッカ

- スカイレストラン

- スズムシ

- スノーシュー

- スープカリー

- スープカレー

- タイムトンネル

- タウシュベツ川橋梁

- タニイソトンネル

- タンポポ

- チャシ

- チャシコツ

- チャランケ

- チャーシュー

- チューリップ

- チーズ

- ツツジ

- トブシの滝

- トントン

- トーチカ

- ナキウサギ

- ニリンソウ

- ネオン

- ノルディックウォーキング

- ノンノの森

- バス

- パワースポット

- ヒカリゴケ

- ヒグマ

- ビロードモウズイカ

- ビール

- ピョウタンの滝

- ピリ辛広東麺

- フクジュソウ

- フシコベツ

- フランスギク

- プラチナケーキ モンブラン

- プレゼント

- プレミアム エクレア

- プレミアム ティラミス

- プレミアム ロールケーキ

- ペットボトルリサイクル

- ホームセンター

- マイとかち

- マイナスイオン

- ミステリーサークル

- ミスト噴水

- ミル公

- ムスカリ

- モダニズム

- ユクエピラチャシ

- ラッピングバス

- ランプの宿

- ラーメン

- リサイクル

- リーフレタス

- レール

- ワンコイン

- 上士幌町

- 世界遺産

- 中伏古小学校

- 中島みゆき

- 中札内

- 中札内村

- 丸天

- 五分づき米

- 伏流水

- 休坂

- 依田勉三

- 六花亭

- 冬

- 冷凍ザンギ

- 凍った路面

- 化石

- 北海道

- 北海道グリーンランド

- 北海道型の池

- 北海道遺産

- 十勝の看板店主・看板娘

- 十勝の長屋

- 十勝乃長屋

- 十勝千年の森

- 口コミ

- 古建築

- 吉田菊太郎

- 唐揚げ

- 地下水

- 地蔵

- 夏のイベント

- 大雪山

- 天国と地獄

- 婚活

- 富士山

- 小路

- 居酒屋

- 屈足

- 屏風岩の滝

- 山菜料理

- 岩保木水門

- 工場萌え

- 工場野菜

- 巨人

- 市場

- 帯広 ラーメン

- 帯広 十勝 らーめん 拉麺

- 帯広リバーサイドゴルフ場

- 帯広市役所

- 帯広神社

- 帯廣神社

- 幸福駅

- 幻の橋

- 幻の温泉

- 幻日

- 広尾線

- 廃校

- 廃線

- 弁慶

- 彩凛華

- 忘年会

- 忠類

- 愛国駅

- 慰霊碑

- 戦跡

- 抽選で19インチ液晶テレビなどが当たる!! 会員限定プレゼントスタート

- 掩体壕

- 揮毫

- 散歩道

- 文化遺産

- 料理の写真

- 新得そば

- 新得町

- 新鮮

- 日本ハムファイターズ

- 日高山脈

- 旧国鉄士幌線

- 旧道

- 映画館

- 春

- 春一番

- 昭和

- 昭和のおもちゃ

- 景観

- 最高気温

- 最高気温30℃

- 本陣

- 札内ダム

- 札内川

- 札内川園地

- 桜

- 森つべつ

- 植物工場

- 樹氷

- 橋旧国鉄士幌線

- 氷まつり

- 氷像

- 氷瀑

- 氷祭り

- 池田町

- 津田の森

- 浦幌町

- 涓涓堂

- 清水町

- 渓流

- 湖

- 湯気

- 滝

- 炉ばた焼

- 焦がしきな粉のわらび餅

- 然別湖

- 焼肉

- 爆弾低気圧

- 猿まわし

- 玉ねぎ

- 琢木ロード

- 生チョコミルクレープ

- 産業遺産

- 甲子園

- 画家の美術館

- 白亜紀

- 白鳥

- 真っ白な景色

- 石川啄木

- 石灰華

- 石王緑地

- 砂防ダム

- 祭り

- 福寿草

- 私鉄

- 秋の十勝

- 秘湯

- 糠平ダム

- 糠平川橋梁

- 糠平湖

- 紅葉

- 終戦記念日

- 結露

- 結露テープ

- 結露ワイパー

- 線路

- 羆

- 美術館

- 義経伝説

- 自然現象

- 芽室町

- 苔

- 若山牧水

- 菊まつり

- 藤丸

- 蝦夷文化考古館

- 蝦夷梅雨

- 蟹

- 豚丼

- 負の遺産

- 赤ちょうちん

- 足寄

- 路上アート

- 軌道

- 軽便鉄道

- 近藤重蔵

- 運動会

- 道の駅

- 道東ドライブスポット

- 野湯

- 野生のホップの食べ方

- 野菜

- 釧路

- 釧路市

- 釧路湿原

- 銀の匙

- 鍋料理

- 長節湖

- 開拓村

- 関寛斎

- 阿寒

- 陸別

- 陸別国道

- 隧道

- 雪の結晶

- 雪像

- 霜

- 風水

- 飢餓対策作物

- 駒止湖

- 高校野球

- 高速道路無料化

- 鯛かま

- 麦畑

- 黄金色

- 黄金道路

- 黒田温泉

- GW