ワンダーFULL TOKACHI File.11 「サバンナの水門」

- 2014-03-10 (月)

- ワンダーFULL TOKACHI | 地域 | 未分類 | 釧路・根室

- 投稿者:ケラアン

こんにちはケラアンです(=´ω`)ノ

「ワンダー FULL 十勝」をご覧頂きありがとうございます。

今回は、十勝のおとなり釧路からです。

「えーっ?十勝と違うじゃん!」というところですが、釧路と十勝の石炭の鉱床は同じなのだそうですよ。(; ̄_ ̄)ヘンナリクツ

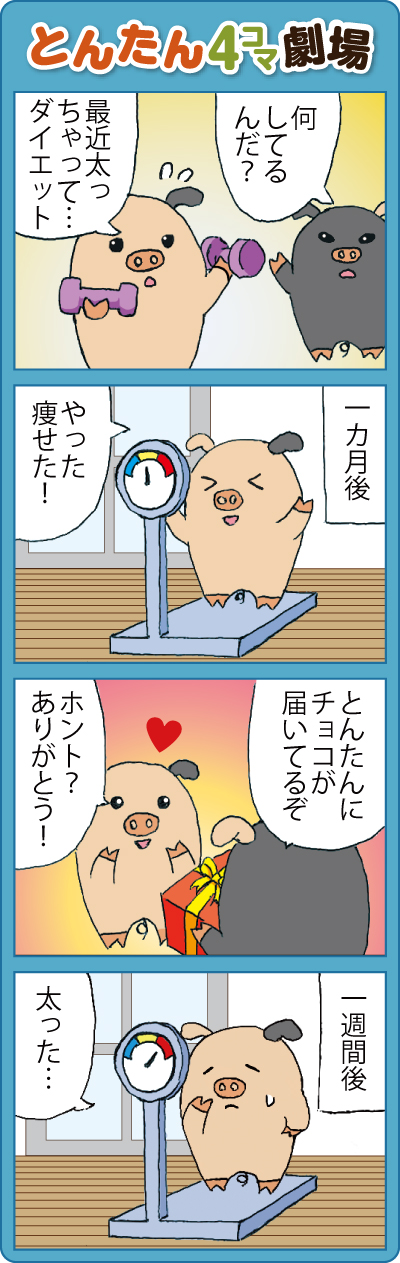

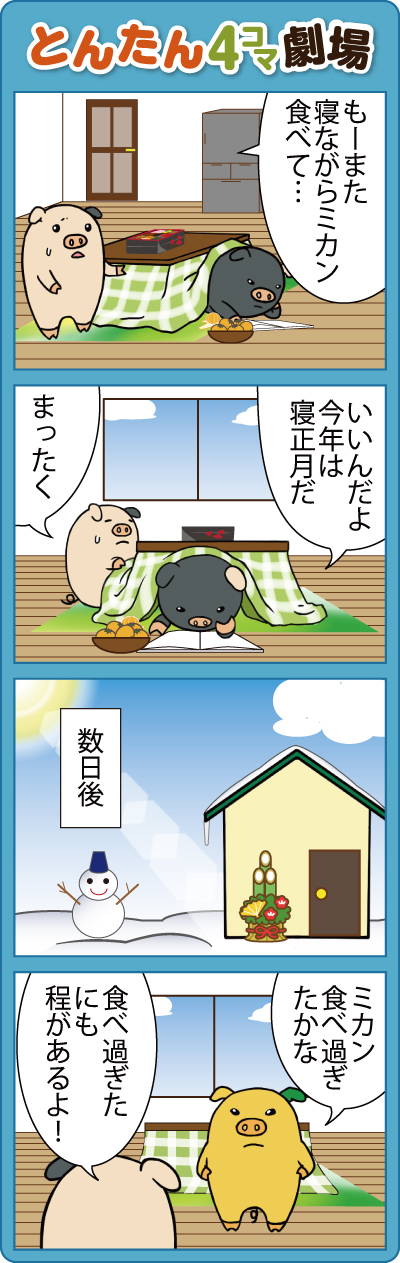

まぁ「とんとん」エリア同士ですから、いつまでも外せませんし…

道東・釧路観光とドライブの参考にしてみてください。

きっといつもの旅と違った雰囲気が楽しめると思いますw

もちろん「とんとん」も旅の相棒だょぅ(=´ω`)ノ

今回は釧路郊外の湿原を背景にした素敵な水門が見える景色の紹介です。

岩保木水門:釧路市

釧路湿原

約3万ヘクタールにもおよぶ釧路湿原。

夏にはサバンナの大草原のような景色が広がる。冬にはタンチョウヅルやハクチョウの飛来もある湿地帯で昭和55年にラムサール条約(国際的に重要な湿地を国際協力を通じて保全することを目的とし、水鳥の生息地としてだけではなく、湿地そのものが持つ機能・資源・価値を将来にわたり維持していこうとする条約)の日本国内第1号の登録湿地として登録されました。

この日本最大である湿原が、過去60年で3割も縮小しているという。

1987年の国立公園指定で保護管理が強化されたが、湿地の乾燥化が加速している。

国立公園の外側(釧路川上流)での宅地造成や農地開発、森林伐採、釧路川の上流地域の灌漑工事などにより流出した土砂が河川を伝って湿原内に流れ込んでいることが原因とみられている。近年では、釧路湿原のこれ以上の縮小をくい止めるために真っ直ぐに改修した釧路川流域を河川をできうる限り元の蛇行した自然な状態に戻すなどの対策も取られています。

湿原は単なる湿地帯ではなくスポンジのように水を貯める平面のダムにも例えられています。

ヨシ・スゲ湿原、ミズゴケ湿原、湖沼、河川など自然環境に富むところから多彩な動植物を育む場所にもなっている。

そして、この大湿原に生息する植物は地球温暖化の原因となる二酸化炭素を吸収・固定し、植物が枯れたあとも泥炭として蓄積しています。

岩保木水門

一見「サバンナ」と見まごうような景色ですが、本物のサバンナ以上に自然が豊かなのです。

その異国の大草原のような景色の雄大さに呑みこまれていると景色に比べると大きくないにしても、そこそこの高さのある古い水門が目に入ります。

それが「岩保木(いわぼっき)水門」。

すぐ近くにツインタワーのモダン形の建造物が見えますが、そちらが岩保木水門の二世になります。

すぐ近くにツインタワーのモダン形の建造物が見えますが、そちらが岩保木水門の二世になります。

旧水門は上部が木造の洋館風。湿原を前にして背部には小ぶりな沼をしつらえていますが、肝心の正面は、土砂で埋められており、水門なのに川と通じていない。見上げると『昭和六年八月竣工 岩保木水門』と大きな名前が見えた。

岩保木水門は、北海道釧路町にあり、人工河川である「新釧路川」と旧流路の「釧路川」の分岐点にあり、釧路川を仕切っている水門です。

岩保木水門は、北海道釧路町にあり、人工河川である「新釧路川」と旧流路の「釧路川」の分岐点にあり、釧路川を仕切っている水門です。

その場所へ赴くと現在、1931(昭和6)年製の旧水門と1990(平成2)年完成の新水門(旧水門の老朽化にともない、1985(昭和60)年に着工)の二つがあり、JR釧網本線の車窓からもその姿を見ることができる。

名前の由来になる地名の「岩保木」は、アイヌ語の「イワ・ポキ」(山の下)からの音写です。

屈斜路湖を源流とする釧路川はいろいろな河川と合流して釧路市街を流れ釧路港から太平洋に注いでいる。

明治初期から開拓民が開墾した釧路市街は、遠く湿原を流れる釧路川の恵みを受けて発展していきました。その反面、大雨が降ると市街はたちまち洪水に見舞われていました。港湾も流出してきた土砂に悩まされることも少なくなかった。

特に1920(大正9)年8月時の被害が大きく、釧路市街は一週間以上もの間、水没することもあったそうです。

その災害をきっかけに、翌年から阿寒川の付け替え、そして市街地を避ける新釧路川の開削をはじめとする大規模な河川改修が行われ、およそ10年がかりの大工事の末1931年に新たに本流として設けた新釧路川と旧釧路川との分岐点に岩保木水門が設けられました。

初代の水門は上部構造物が木造。全幅20m・高さ5mの扉体は2門。その趣のある姿から歴史的建造物としても親しまれ、北海道新聞社発行・北海道近代建築研究会編・ 角 幸博氏監修の建築探訪シリーズ「道東の建築探訪」にも掲載されている。現在、水門としての役目は終えて新水門にその座を譲っているものの、釧路湿原のパノラマを背景に新門と共に佇む景色は壮観です(^_^)ノ

【岩保木水門】

釧路市釧路町岩保木釧路川河川敷

岩保木水門は治水のために開削された新釧路川と釧路川の分岐点に位置する水門で釧路川に流れる水量調節が役割であった。

その水門を開閉する動力機を覆っていたのがこの上屋であり、水門の橋脚に合わせて取り付けた3つのベイウインドが簡素な板張りの外観を印象的なものとしている。

建設当初は釧路川を下る木材流送にと水門が開かれたが陸路がこれに取って代わると1941(昭和16)年以降は「開かずの水門」となった。

役割を終えたその水門は釧路川治水史のモニュメントとして水辺で賑わう太公望を静かに見守っている。

(道東の建築探訪/北海道新聞社発行より)

この水門は当初、釧路川の水流を放水路に流しておき、かつ上流で開墾した材木等を船で運搬する際に水門を空けて通行させるることが目的でした。しかし、同時期に釧網線(現在の釧網本線)が開業して木材輸送は鉄道が使われたために岩保木水門は完成から一度も開けられることはなかったそうです。このため、分岐点の付近の本家・釧路川の川底は干上がってしまい、流れも止まっている。

一度も開いた事がないという水門ですが、水路としての機能は残っており、若干の水が流れ出ていたため水門の構造体の老朽化が避けられず、すぐ近くに新水門を建設しました。その完成により、水門としての一切の役目を終えたこの初代岩保木水門の前は土砂で埋められて道路(埋めただけのようで、とても簡易的)が作られ水門に水は通らないようになっています。(水門の足元から背面は仕切られて大きな沼のようになっている)

一度も開いた事がないという水門ですが、水路としての機能は残っており、若干の水が流れ出ていたため水門の構造体の老朽化が避けられず、すぐ近くに新水門を建設しました。その完成により、水門としての一切の役目を終えたこの初代岩保木水門の前は土砂で埋められて道路(埋めただけのようで、とても簡易的)が作られ水門に水は通らないようになっています。(水門の足元から背面は仕切られて大きな沼のようになっている)

残された旧水門は完成から80年を超えて、そのものが歴史的建造物であり、水門付近から遠く雄阿寒岳と雌阿寒岳も見渡せます。湿原の遠望ならでは眺めを楽しむことができます。

夕焼けに染まる湿原も見どころで、夕日の名所として観光スポットになっているほか、釧路川を下るカヌーの発着ポイントとして利用されている。

水門に関わる釧路川と新釧路川のお話

水門建造時に新しく開削された放水路を「新釧路川」として、水門を通る河川に従来どおり「釧路川」と名称が付けられていたのですが、昭和42年に河川法に基づき1級河川に指定を受けた際、本流が水門で閉塞されることがおかしいとのことで、釧路川の本流を受け流した「新釧路川」を「釧路川」とし、元祖釧路川は「旧釧路川」とされてしまったことがありました(`・ω・´)

しかし、釧路市民は慣れ親しんだ釧路川が「旧」の烙印を押されることに不満を感じて長年にわたり名称復帰を訴え、その熱意が通じて平成14年に国土交通大臣より告示があり、河川はそれぞれ「新釧路川」「釧路川」という名称に戻されました(=´ω`)ノ

その経緯の名残で、ひと昔前発行の地図では釧路市街を流れている川(釧路川)が旧釧路川と表記されているのだそうだ。

昔は、大雨で市街地に被害をもたらしたこともあった釧路川なのですが、水門の存在に翻弄されて格を下げられてしまいました。

しかし、その名誉を復興させたのは釧路川流域に住む人々だったわけです。

所在地:釧路郡釧路町字鳥通原野

所在地:釧路郡釧路町字鳥通原野

利用期間:冬以外

公共の交通機関:JR釧網線・遠矢駅(釧路町2丁目)から徒歩で約1時間(遠い!)、または車で15分程。

※途中釧網線を横切る踏切がありますが、そちらへ曲がると岩保木山を登ってしまうので間違いです。真っ直ぐ進んでください( ´∀`)

岩保木水門は近くまで行くことができますが、上屋は立入禁止の措置がされています。

このあたりでは車上荒らしの被害が起こることもあるので車のドアロックはお忘れなく。

大きな地図で見る

- コメント: 0

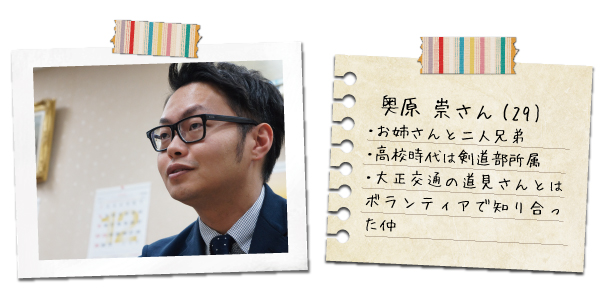

素顔覗き見!リレートークVol.7 奥原商会 奥原崇さん

- 2014-03-01 (土)

- 素顔覗き見!リレートーク

- 投稿者:mori

十勝で働く“あの人”の知られざる素顔を覗くリレートーク。十勝を支える人々にスポットを当てたコーナーです。

前回の「大正交通」の道見賢人さんのご紹介で、奥原商会の奥原崇さんにバトンタッチ!

深く頭を下げて出迎えて頂いた初対面の印象が好青年!

穏やかな口調と柔らかい表情に安心して、聞きにくいことまでずうずうしく尋ねることができました。

幼少からの崇さん

お父様は自動車関連機器を取り扱う市内の奥原商会2代目社長。子供の頃から当然会社を継ぐものと意識して暮らしてきた崇さんでしたが、家庭内で1度もその話題になったことがなく「父親はもしかすると自分に何も期待してはいないのではないか…」と不安を覚えたこともあるそうです。

進路も会社のためじゃなく自分の好きなことを経験するようにと言われ、心が途方に暮れた覚えもあるとか。結局、選考したのは光学部。女性が美しくなるよう化粧品の開発を研究した結果「自分の肌で試したんですが、顔がひどく荒れちゃって(笑)」。残念なことに製品化には至らなかった苦い思い出(笑)でした。

奥原商会入社に至るまで

東京の自動車バッテリーメーカーの生産工場で社会人生活をスタートさせた崇さん。その後、営業職として猛暑の東京を長袖スーツで駆け回る生活を送りました。「仕事の後のビールがあんなに美味しいと思ったことはありませんね!!」毎日のように飲み歩く日々。東京で20キロ増えてしまった体重をお土産に帯広に帰って来ることに。小さな頃からお父様と一緒に働きたいと思い続けてきた念願叶って、いよいよ奥原商会へ入社。でも、「できれば太る前に入社したかった」みたいです。

東京の自動車バッテリーメーカーの生産工場で社会人生活をスタートさせた崇さん。その後、営業職として猛暑の東京を長袖スーツで駆け回る生活を送りました。「仕事の後のビールがあんなに美味しいと思ったことはありませんね!!」毎日のように飲み歩く日々。東京で20キロ増えてしまった体重をお土産に帯広に帰って来ることに。小さな頃からお父様と一緒に働きたいと思い続けてきた念願叶って、いよいよ奥原商会へ入社。でも、「できれば太る前に入社したかった」みたいです。

目指せ!20キロ減量

今でも体重は回復せず、29才にしてメタボ宣告!「ゴルフが良い運動になるかと思って始めたんですが、とにかくヘタクソでもうやりたくない」と、ポツリ。たまたま撮影のために同行していたゴルフ好きのTONxTONスタッフが「来シーズンは一緒に行きましょう!!」突然ゴルフの話しで盛り上がり、崇さんのコソ練(コソコソ隠れて特訓する略)計画が盛り上がったのです。平均で4時間コースを歩くと言われるゴルフですが、果たして崇さんのダイエット計画は成功するのでしょうか?目指せ!20キロ減量、頑張れ崇さん!

株式会社 奥原商会

〒080-2460 帯広市西20条北1丁目3−30

0155-33-3421

http://www.okuhara.co.jp/

取材:TONxTON事務局取材チーム

- コメント: 0

寒い冬だけど

こんにちはケラアンです(=´ω`)ノ

寒気が緩んできたとはいっても朝晩は寒いですね。

寒い日は家を出るのもおっくうになってしまいますが、この季節の「楽しみ方」が分かってくると寒さも楽しくなってきます。とりあえず何か始めてみましょう。

何かを始める時、まず道具から入ってしまう…

そういうことがありませんか?(´ ▽`)

私は道具の第一印象に惚れてしまう。そういう性質で「技術はあとから付いてくる」─と楽観的なところがあり、スノーシューにも一目ぼれ(=゚∇゚) 数年お正月の初売りで手に入れました。

スノーシューとは、いわゆる「西洋カンジキ」のことで、雪原を雪に沈まないように歩く道具。縦に細長く、かかと側はすぼまっていき、アルミなどの枠の中に皮(合皮)が張られています。裏面には2か所、ノコギリ型のスパイク付。バックルが3か所あって既成の防寒靴に着けられるものや専用のシューズで装着するものなど、素材やカラー、専用ケース付などさまざまな種類があります。

ホームセンターの冬用品コーナーには、ずーっと前から木製やプラスチック製で丈の短い「和カンジキ」風のものが扱われていましたが、この冬、本格タイプのスノーシューも置かれるようになっています。価格は、リーズナブルで5千円台と6千円台の2種類を見かけました。

ホームセンターの冬用品コーナーには、ずーっと前から木製やプラスチック製で丈の短い「和カンジキ」風のものが扱われていましたが、この冬、本格タイプのスノーシューも置かれるようになっています。価格は、リーズナブルで5千円台と6千円台の2種類を見かけました。

私が購入した時は、まだ高価で置いてあるのはスポーツ用品店かキャンプ用品店で、スキーやスノーボードほど選択肢はなく、安くて2万円台。高価なものは7万円台の物もあり、まだアウトドア専用道具色が強く手を出しにくいものでした(=゚ω゚)

スノーボードも出始めの頃は板のみで10数万円の頃もあったそうですが、現在はブーツやウエアとセットで数万で揃うようになりました。スノーシューも普及の兆しが出てきたようでリーズナブルになりつつある。

普及は本体の定価だけではなく、書店でもスノーハイク入門やスノーハイクスポットの紹介誌が並んでいます。冬場のウォーキングや冬期間の基礎体力作り用のアイテムとして、ますます普及していくでしょう。

ところで、スノーシューでどちらへ行くのかというと、私の場合ほとんど見慣れた景色の中なのです。毎日見ていた風景が一変して雪景色になる冬。森や林の中も木々が葉を落としスッキリしているので明るい日射しがそそぎ、明るく見通しが効く。

夏場に藪をかきわけ進むほど苦労は無いし、足跡が残るので吹雪にならない限り来た道を見失う事はない。それにクマが冬眠中なので安心です。たぶん…(。・ω・)

雪上を歩けるといっても雪に全く沈まないわけではなく、新雪やクマザサの上に雪が積もったところは苦労します。時には歩いているだけで息が荒くなることも…(飲物は用意した方が良いです)

雪上を歩けるといっても雪に全く沈まないわけではなく、新雪やクマザサの上に雪が積もったところは苦労します。時には歩いているだけで息が荒くなることも…(飲物は用意した方が良いです)

一番ベストで歩けるのは、降り積もった雪が昼間の日射しと夜の寒気に何度も晒されて硬く締まり、砂糖菓子のようになった雪面が一番歩きやすいようです。(スノーシュー無しでは踏み抜けるよ)

近所で歩こう思うと雪原はたくさんあるのです、雪の下には人様の畑があるので、入るのは気が引けます。

場所によっては道の側溝や幅の狭い河川が吹雪で埋まるなどして確認しずらくなっている場所もあり、雪のあるなしにかかわらず「立入禁止」の場所もあるのでご注意。

旅行の際にホテルやネイチャーセンターのオプションツアーでスノーシューハイクのプランが組まれるようになっていますので、大がかりな道具を必要としないので体験してみると良いですね。(スノーシューレンタルも多い)

山の中など経験者のガイドが必要なところは別として、近場でスノーシューハイクするには帯広の森が行きやすいところです。松林は雑草も少ないので、フラットで歩きやすい(倒木や間伐の切り株があるので注意)

このスノーシュー、斜面を歩くのは難しく、短い斜面でも少しづつスイッチバック(ジグザグ)で登らなければなりません。(基本スノーシューだけで歩行は可能ですがスキーなどのポール(ストック)があると便利です)

使ってみると難しい面もありますが、頑張って到達した景色は格別。

あまり見かけなくなったキタキツネや野ウサギも見えなかったところでは縦横無尽に駆けまわっている。春はまだ少し先。今シーズンからでも遅くありません。

スノーシューハイクをノルディックウォーキング感覚で始めてみませんか?ヽ(*´∀`)ノ

スノーシューに関する書籍のお求めは

スノーシュー、和カンジキの取扱いのあるホームセンター

本格モデル・専門グッズ・ウエアも充実

スーパースポーツゼビオ帯広いっきゅう店

- コメント: 0

ワンダーFULL TOKACHI File.10 類まれなるクジラ

- 2014-02-01 (土)

- ワンダーFULL TOKACHI | 帯広・十勝 | 観光スポット

- 投稿者:ケラアン

シオワッカ(足寄町)

足寄町の市街から国道241号線を阿寒方面へ向う。

足寄特有のウネウネと続く長い道。

「日本一広い町」の冠は外しても足寄町は、広い町です。

やがて見えてくる「ラワンドライブイン」の近くから分岐する道道949号線(オンネトー線)。

螺湾の市街地から更に先へ進むと、足寄町名産で北海道遺産にも制定されている大人の背丈も超えるほどのラワンブキの圃場があり、更にオンネトーへと至り、道は再び国道241号線につながります。ラワンブキ圃場の少し手前(螺湾市街から1.5㎞ほど)の左側で、山里の自然味あふれる景色に似つかわしくない大きな駐車場があります。

見える範囲には幹線道を挟むように続く足寄特有の山並みと螺湾川の流れだけ…

駐車場にある表示板には「シオワッカ公園」と記されていた。

ここに、とても奇妙で、そして成長し続ける奇岩があるのです。

シオワッカとは?

シオワッカとは、アイヌ語の「シモチク・ワッカ」(飲めない水・毒水)からの命名と言われています。

ワッカは、知床の「カムイワッカ」や幕別町の旧地名「ヤムワッカ(清水のでるところ)」、稚内の語源も「ヤム・ワッカ・ナイ」であるそうです。

広い駐車場から幹線道を渡り(通行車両に注意)反対側に木製の階段がありました。車の中からは見えませんでしたが先に遊歩道が続いています。どうやら「シオワッカ」は、この下にあるようです。

そこに現れたものは果たして…

なにこれ?クジラ…?

ついさっきまで足寄市街にある足寄動物化石博物館フォストリーあしょろでクジラの骨格模型を見てきたばかりなので、なおさらそう思ってしまいました。

ついさっきまで足寄市街にある足寄動物化石博物館フォストリーあしょろでクジラの骨格模型を見てきたばかりなので、なおさらそう思ってしまいました。

幹線道脇の斜面から大きなクジラが顔を出しているような様子。でもまさか、こんな形でクジラが?

その正体はともかく、少し湿り気を帯びていて回りの土とは明らかに異質なものがそこに埋まっています。

足寄町で海洋動物の化石が見つかるという事は25,000年前、あるいはそれ以前の日本、そして足寄町の大部分は、海だったということ物語ります。シオワッカのあるこの地点は、現在海抜165メートル。

化石ではないとしたら土中から顔を出しているこの丸いものは何でしょう?

シオワッカ公園ににある解説板では、こう説明されています。

シオワッカは、ドームの頂上から流れ出る冷泉から炭酸カルシウムが沈殿し、ドーム状に成長したもの(石灰華)です。 ここでは炭酸カルシウム鉱物である方解石が主となっていますが、世界的にも稀な炭酸カルシウム鉱物3種類が確認されました。春先にはファテライト、夏にはモノハイドロカルサイト、冬にはイカアイトができており、これら3種類の炭酸カルシウム鉱物が冷泉から、また同じ場所でできるのはシオワッカだけであり、中でもイカアイトの陸上での発見は2番目(もう1か所は、カリフォルニアのモノ湖)に当ります。

[( )内補足]

※イカアイト(イカ石)とは、鉱物(炭酸塩鉱物)の一種で、最初の発見はグリーンランド南西部のイカ・フィヨルド。(イカに似ているからではない…)

※イカアイト(イカ石)とは、鉱物(炭酸塩鉱物)の一種で、最初の発見はグリーンランド南西部のイカ・フィヨルド。(イカに似ているからではない…)

準安定状態でのみ存在し、冷水から取り出すとすぐに崩壊し、一水方解石もしくは無水和物の炭酸カルシウムと水に分解される。このため「融ける鉱物」といわれる。

希産鉱物ではないかと思われているが、それはサンプルの保存の難しさに起因すると思われる。

南極のブランスフィールド海峡、東シベリアのオホーツク海、サハリン沖、カナダブリティッシュコロンビアのサーニッチ入江、さらにコンゴ沖の海底扇状地など高緯度地域の海底地層から発見されている。

※モノハイドロカルサイトとイカアイトの両方が生成されているのは、世界でもこのシオワッカのみです。

シオワッカの場所は道東を南北に横断する大断層である網走構造線の数100㍍ほど西に位置しています。

シオワッカの鉱泉は河岸段丘の堆積物中より湧き出ていますが物理的探査によると、その下の鮮新世の本別層や更にその下位の白亜紀の仁頃層群中より垂直に上昇してくるものであるらしい。

ようするに温泉に含まれた石灰分がドーム型に固まり、今なお成長し続けているというものなのです。しかし、この大きさになるまで200年ほどかかっているらしい!

この世界的にも類まれなる奇岩は、天然記念物として足寄町文化財第一号に指定されました。

専門学者の調査・研究によってシオワッカが、いかに希少なものかがわかりましたが、初めにこれを見つけた人は何だと思ったでしょう。

石灰華とは?

炭酸カルシウムとか石灰華など、わかるような…わからないような難しい代物ですね。

簡単に解説すると老舗の温泉旅館のお風呂場で浴槽や洗い場の床、蛇口の根元にまで茶色やクリーム色のコンクリート状の物体で塗り固められたようになっているところを目にした方は多いと思います。これも「石灰華」と呼ばれる炭酸カルシウムの成分が沈殿して固まったものです。(まれに珪酸や石膏を主成分とするものもある)

私の知るところでは上士幌町の幌加温泉の浴室の状態が分かりやすい例です。

幌加温泉(上士幌町):ホロカ温泉旅館(現在休館)浴室の石灰華

同温泉:旅館鹿ノ谷 露天風呂の石灰華

石灰華は不思議な景観をつくり出し、観光名所になるところも多い。

沸騰泉の噴出口に堆積して塔の様に成長したものは「噴泉塔」と呼ばれ、静かに湧出すると横に広がって堆積すると「石灰華ドーム」が形成されます。湯の滝の壁に付着して柱状に成長したものは「石灰華柱」などと呼ばれ、静かに流れるところでは鍾乳洞で見られるような「千枚田」の光景を作りだすことがあります。

でも温泉中にはいろいろな成分があるのに、どうして炭酸カルシウムが沈殿するのでしょう? 塩や重曹の沈殿があってもよさそう…。

それは、炭酸カルシウムが他の化合物に比べて非常に水に溶けにくいということなのです。

通常、1リットル(40℃)の水に食塩は約270グラム、重曹だと約120グラム溶けますが、炭酸カルシウムは0.2グラムほどしか溶けません。このように限度いっぱいまで成分が溶けている状態を「飽和(ほうわ)」といいます。

自然界で塩や重曹の成分が飽和状態になるのは、乾燥地の塩湖でまれにある程度ですが、炭酸カルシウム成分はそれらより1/1000以下で飽和状態になるため、多くの温泉は湧出するときの条件(炭酸ガス圧力の低下・phの変化)で炭酸カルシウムが沈殿しはじめるそうです。

それにしても、自然は実に不思議な光景を私たちに見せてくれるものですね。

果てしない大空と 広い大地のその中で~♪

想いを馳せるのは、目に映る景色だけではなく

この町では、足の下にもヒトの時代すら超越した多くのロマンが眠っています。

自然と足が寄る町 足寄町

化石・鉱石の発掘体験もできる

足寄動物化石博物館フォストリー足寄

「とんとん」でのご紹介はこちら↑

- コメント: 0

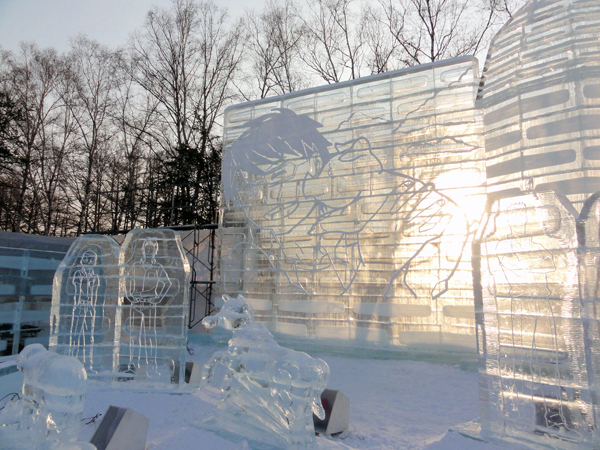

雪と氷の世界

こんにちはケラアンです(=´ω`)ノ

この冬の雪不足で雪像の規模が懸念されていた『第51回 おびひろ氷まつり』

新聞報道等によると当初の雪像制作計画が変更になったようですが、着々と準備が進み、明日(31日金曜日)からの開催に向け、早朝から作業が進んでいました。

やはり、昨年より市民制作雪像の数は減っているようです。

その分、氷の使用が増えて、少ないながらもレベルの高い雪像が並び、明日(午後)の開催が楽しみですね。

フードコートのテント村も軒を並べて準備万端のようでした。

この氷まつりで毎年、同時開催の「北海道氷彫刻展」も第30回を数え、1月29日午後1時30分~31日午前8時までの競技(制作)期間中は、ノコギリやノミ、電動工具が氷柱の周りに並べられ、氷塊に像が浮かび上がってきます。

完成した氷像が夜間ライトアップでブルーやレッドに輝く様もステキですが、完成直後の削りたてで擦りガラスのような状態が表情も柔らかくハッキリ見えるので、明日・明後日は、いつもより早く会場へ出かけてみてはいかがでしょうか?

氷まつり開催中は帯広グリーンパーク周辺は混み合い、駐車も制限されますので、帯広競馬場(ばんえい競馬場)から運行されるシャトルバスをご利用ください。

第51回 おびひろ氷まつり 公式ポスター(PDF形式)

早朝からエサ探しに忙しいエゾリス

雪像や氷像の後でチョロチョロしています。

- コメント: 0

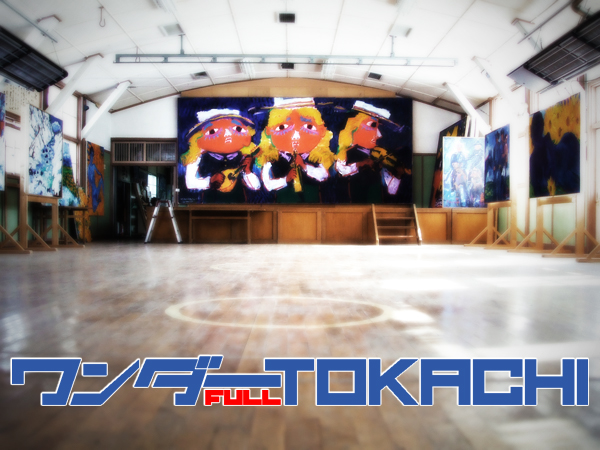

ワンダーFULL TOKACHI File.9 始まりの季節

- 2014-01-06 (月)

- ワンダーFULL TOKACHI | 未分類 | 観光スポット

- 投稿者:ケラアン

画家の美術館 (芽室町)

あけましておめでとうございます

本年も 『とんとん』 と、この 『ワンダーFULL TOKACHI』 をよろしくお願いします。

このところの十勝は、いつになく暖かい冬で雪も少なく、今年はインドア派に過ごしやすかった新年の始まり。

皆さんは、ひさしぶりに会う家族や友だちとの楽しい語らい、あるいは旅行や縁起物のお買い求めで楽しいお正月をお過ごしになられたことでしょう。

かく言う私は、年末からこじらせていた風邪で不調でしたが…(。・ω・)デモ、ネテモイラレナイシ…

仕事始めの今日(1月6日)はキンキンに冷え込んで、国道38号線の温度計はマイナス14℃と北海道の冬をあらためて実感した朝でした。

十勝川からはもうもうと川霧が上がり、氷がゾロゾロ流れていく様子もこの季節ならではです。

少し心配なのは、1月30日~2月2日開催の「第51回 おびひろ氷まつり」。

ここ数日は雪のチラつく日もありましたが、この雪の少なさは大丈夫かなぁ…

厚さはともかく見渡す限りの平原に積もった雪景色。

キリトリ線のように点々と続くキタキツネの足跡。

このモノトーンの凍てつく景色も雪解けの頃には少しづつ新緑をのぞかせ、春を迎えます。

その様子は、雪や氷が融けたというよりも真っ白なキャンバスに新たに色が置かれていくようです。

そう、この大地は真っ白なキャンバス

季節の画家が用意した新たな画布なのです。

『寒い!』だからこそ氷まつりや冬まつりなど熱いイベントが催される北海道。

熱いのはイベントだけではなく、真っ白な風景の中にホットスポットのように点在するところがあります。

今回の「ワンダー FULL TOKACHI」は、そんな真冬でも暖かい気持ちになれる美術館です

元小学校校舎が美術館に

「画家の美術館」は、帯広市の西隣、芽室町にあります。

夏場は広大な田園風景、冬は一転して真っ白な雪原に変わる景色の中、画家であり、館長の村元美海氏と前館長の画家(故)村元俊郎氏の作品を常設展示している私設の美術館です。

収蔵されている作品の数は、およそ1000点。この中から小品~600号までの約200点を定期的に入れ替えて展示しています。その他にも、村元美海氏の新作や春と秋の研修生展・招待画家の作品展など企画展も開催。

外観は、古き良き時代を彷彿させる木造校舎。

これは、芽室町内南部のいくつかの小学校と共に新設「南小学校」へ統合されたことにより閉校になった芽室町立中伏古小学校の校舎及び体育館をそのまま転用したものなのです。

この美術館は、街の美術館やギャラリーとは趣の違った雰囲気がします。

それというのも美術館にありがちな、ほの暗く静かな展示室内での観賞ではなく、窓から自然光が燦々と射しこむ元教室や児童の歩いた廊下など。

使いこまれてきた学び舎の雰囲気と相まってずいぶん開放的な…学校祭などで校舎内を作品展示に使っている風なイベント感のあるイメージ。

おやおや?入口の下駄箱の上にまで絵が…

おやおや?入口の下駄箱の上にまで絵が…

絵が展示されているというよりも校舎の中で遊んでいるみたいです。

「ガハハハハ…」

職員室(アトリエ)の方から豪快な笑い声が聞こえてくる。

それが、この学び舎の校長先生(館長)村元さんの声。

村元さんは、画家の故村元俊郎氏の長男として誕生。教職の道に就きながら画業を続け1968年に全道展に入選。それから本格的に画家の道へ。

1993年それまで務めた教職を辞し、父がアトリエとして使用していた旧中伏古小学校の閉校校舎を美術館として開館しました。

1995年、俊郎さんの逝去後、運営を引き継ぎ2代目館長に就任。

2013年9月開設から20周年を迎えました。

開館当初から希望者を絵画研修生として受け入れており、油彩画制作に励んでいる。

現在も精力的に制作活動を続け、町の役場や公立病院等、公共施設への作品寄贈も多数あります。

美術館として第二の人生(?)を送る学び舎

ここで、この学び舎のプロフィールを

中伏古小学校

1919(大正8)年創立1988(昭和63)年3月に69年の校史に幕を閉じ、芽室町内の新設南小学校へ統合。

1919(大正8)年創立1988(昭和63)年3月に69年の校史に幕を閉じ、芽室町内の新設南小学校へ統合。

卒業生574人。閉校時の児童数33人。

中伏古地区は芽室市街地より10キロメートル程の所にある美生川流域の一地区。

美生川流域の東は広大な緩傾斜の扇状地で、中伏古地区は平均120メートルくらいの少し高いところの土地になります。

開拓の礎は1901(明治34)年、岐阜県人の入植により始まりました。

当時の中伏古は、カシワやナラ、タモの大木が茂る原生林で、クマザサやフキが生い茂り、現在の遠望できる景色からは想像もつかないような原生林であったそうです。

時代は大正に入り、北海道製糖会社農場のキャタピラトラクタによる大型開墾が行われ農家戸数も増加、やがて学校教育の必要性が高まり、大正8年に伏古第二小学校所属下伏古特別教授所が開設されました。これが中伏古小学校の始まりです。

1922(大正11)年、下伏古尋常小学校と改称。

1930(昭和5)年、中伏古尋常小学校と改称。

1932(昭和7)年、新校舎落成。

1941(昭和16)年、中伏古国民学校と改称。

1945(昭和20)年、終戦により中伏古小学校に改称。この時の児童数は80人。

1952(昭和27)年、十勝沖地震によえい、校舎小破損。年内に復旧作業完了。

1958(昭和33)年、3学級編成化。(この頃、離農・転居の増加があり児童数が減少した様子。児童数の減少で学年複合学級化)

1979(昭和54)年、開校60周年記念式典挙行。

1988(昭和63)年、南小学校新設に伴い、周辺5校と共に統合。

1932年の落成以降、増築・修復はあるものの新校舎落成の記録がないので、この年が現校舎の誕生した年の

ようです。ということは学び舎自身は今年で82歳ということになりますね。

使いこまれたアンティークのように赴き深い校舎です。

芽室町は木造校舎の多い町で未利用のものを含めると、この学び舎のほかにも多くの木造校舎が現存しています。(ここから南部の明正小学校は、一時郷土資料館に転用されていましたが、資料移動後の一昨年前に解体)

学び舎から美術館へ

開校70年を目前に閉校した旧中伏古小学校は、子どもたちを送り出してから数年の間は静かに時の流れに身を任せていました。

開校70年を目前に閉校した旧中伏古小学校は、子どもたちを送り出してから数年の間は静かに時の流れに身を任せていました。

1993年、中伏古地区有志の誘いで町内在住の画家、(故)村元俊郎氏が校舎をアトリエ兼ギャラリーとして使用。

その後、同地を訪れる人々、地域の熱意と理解、芽室町の協力、そして芸術家の情熱により美術館として生まれ変わりました。

「画家の美術館」は、絵画を描く者と観賞する者が同じ目線でゆったりとした楽しい空間を共有する場である。

作品を鑑みて芸術家に触れて制作を楽しめる場が小学校という形から芸術の館に変身したが、文化の灯が燃え続けていることは、地域の協力があればこそ実現していることに当館の特徴がある。

作品を鑑みて芸術家に触れて制作を楽しめる場が小学校という形から芸術の館に変身したが、文化の灯が燃え続けていることは、地域の協力があればこそ実現していることに当館の特徴がある。

開設後7年経って、インターネット上のホームページ等で、地域文化発信基地から芸術の情報が世界へ飛び出した。中伏古開拓百年目に画家の美術館がこのような情報を世に発信できたことは単なる偶然ではなく、中伏古小学校時代、否、当地に開拓に入った先人達の文化に対する熱い思いが、歴史の中に刻み込まれている情熱が今も息づいているからだろう。

1995年1月、画家、村元俊郎氏が死去。その後、俊郎の長男画家、村元美海が二代目館長として、当館を運営している。

入館者は年間およそ1万人。新聞・テレビ・雑誌等のマスコミで取り扱われた本数は数え切れない。研修生はこの7年間で150人を数え、全国から人々が集まってきている。

芸術活動は、作家ひとりのみの能力でできるものではない。作家がどれだけ制作に集中できるか、作家の活動を充実させていくかを肌で感じとることができる「画家の美術館」。その一端を担っているのが中伏古地域である。

芸術活動は、作家ひとりのみの能力でできるものではない。作家がどれだけ制作に集中できるか、作家の活動を充実させていくかを肌で感じとることができる「画家の美術館」。その一端を担っているのが中伏古地域である。

開拓百年を記念して、先人・地域の人々に畏敬と感謝の念を表すとともに芸術家として今後とも文化の灯をともし続ける決意です。歴史は勝手にできたわけではない。作られるべくして作られた。

今日もまた、新たな歴史に向かって創作を続行中です。

永遠に中伏古地区に栄あれ。

画家 村元 美海

(中伏古開拓百年記念誌「翔け悠久の郷」より)

このユニークな私設美術館は多くの人々に親しまれ、十勝管内外から多くの愛好者が来館。リピーターも増えています。

このユニークな私設美術館は多くの人々に親しまれ、十勝管内外から多くの愛好者が来館。リピーターも増えています。

それは、日当たりの良い自然あふれる土地で自由にのびのび育った子どものような絵画の魅力だけが目的ではないようです。魅力のひとつは館長村元さんの大らかな人柄によるものが大きいようです。

「ガハハ…」と豪快に笑うその印象は、自分の思っていた『画家』のイメージとは全く違って町内の名物お父さんという感じ。

その豪快さは絵にもよく出ていて。画面にちりばめられた色が、「額縁の中じゃ狭すぎる!」と表へ飛び出さんばかりに躍動感がある。

絵具は画布に定着されるものではなく「画家」によって命を吹き込まれる…そう思います。

そんな絵なのだからどんどん大きくなる。

100号超えなんか普通だよ。普通のギャラリーなんかじゃ狭すぎる。

そう!体育館がピッタリじゃないか。

北海道総面積 83,457.00平方キロメートル

十勝総面積 10,831.24平方キロメートル

芽室町総面積 513.91平方キロメートル

このどこまでも続く真っ白なキャンバスを描く季節の画家たちも、この勢いに触発されて雪解けも早まりそうです。

【参照書】

中伏古開拓百年協賛会 記念誌部/編 中伏古開拓百年記念誌「翔け悠久の郷」 2002年7月発行

宮田捷一/編・出版・発行 「北海道廃校写真集 まなびの庭」2003年10月発行

画家の美術館館長 村元美海氏と故村元俊郎氏のプロフィールは公式ホームページをご覧ください。

公式ホームページ「画家の美術館」

画家の美術館

場 所/中伏古5線3号 TEL 0155-65-2306開館時間/9時~17時、

休館日/原則年中無休(ただし臨時休館日あり)

入館料/無料

- コメント: 0

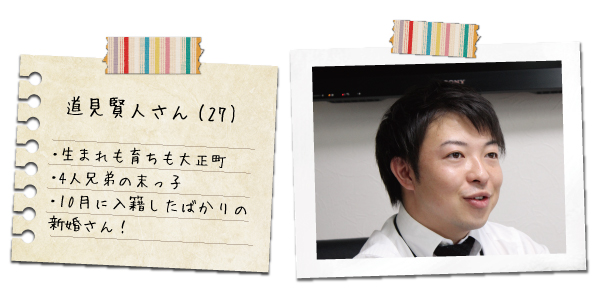

素顔覗き見!リレートークVol.6 大正交通 道見賢人さん

- 2013-12-14 (土)

- 素顔覗き見!リレートーク

- 投稿者:mori

十勝で働く“あの人”の知られざる素顔を覗くリレートーク。十勝を支える人々にスポットを当てたコーナーです。

前回の「蕎麦花はな」の及川ゆみさんのご紹介で、大正交通の道見賢人さんにバトンタッチ!

大正交通を経営する4人兄弟の次男として育つ

小さい頃から父親が大正交通を経営していたものの、次男ということもあり、同じ道に進むとは思ってもいませんでした。友人の紹介で釣具店に就職。当然釣具にも興味はまったくありませんでした。しかし、これでは仕事にならない。釣りのことを少しでも知っておこうとややあさはかな気持ちで初めての釣りへ。………あっさりと釣りにハマった!!

小さい頃から父親が大正交通を経営していたものの、次男ということもあり、同じ道に進むとは思ってもいませんでした。友人の紹介で釣具店に就職。当然釣具にも興味はまったくありませんでした。しかし、これでは仕事にならない。釣りのことを少しでも知っておこうとややあさはかな気持ちで初めての釣りへ。………あっさりと釣りにハマった!!

今ではいつでも釣りに行けるよう、常にクルマに装備してある“釣りバカ”になってしまいました。

タクシードライバーへの転身

釣具店の仕事をきっかけに仕事の面白さを知ったころから、父親が営む大正交通への転職を考えはじめました。「釣りスポットを案内できるタクシードライバーっていうのはどうだろう…」と、ワクワクした感情が芽生えたのです。勤めていた釣具店を退社し、父親や長男が働く会社へ新入社員として遂に入社を決意しました。

オリジナル企画「釣り観光タクシー」の立ち上げへ

道を覚えなければならない!それはタクシードライバーに最も求められること。休日もクルマを走らせ十勝管内の隅々まで頭の中に叩き込む生活が始まりました。もちろん十勝の釣りスポットはすでに熟知!「少しずつですが、釣り観光タクシー立ち上げの目標が近づいてる感じです。この目標が実現して、たくさんの人達が十勝に釣り観光に来るようになれば、本当に嬉しいでしょうねぇ~」と夢を膨らませています。

道を覚えなければならない!それはタクシードライバーに最も求められること。休日もクルマを走らせ十勝管内の隅々まで頭の中に叩き込む生活が始まりました。もちろん十勝の釣りスポットはすでに熟知!「少しずつですが、釣り観光タクシー立ち上げの目標が近づいてる感じです。この目標が実現して、たくさんの人達が十勝に釣り観光に来るようになれば、本当に嬉しいでしょうねぇ~」と夢を膨らませています。

お客様からの“ありがとう”が心の支え

「お客様を送り届けた際“ありがとう”と言っていただけることに無性に嬉しくて感激します。こちらの方がありがたいのに。」お客様との関わりが大好きな道見さん。

会社をあげて取り組んでいる、お年寄り無料の「あいのりタクシー」も大好評。でも、無料では乗れないと遠慮されるお年寄りも多く、乗車代のお礼にと野菜を持ってきてくれたり、「本当にこの地域の人達とのあたたかい関わりが毎日幸せです。」と、楽しそうに話してくれる。

地域の皆さんとのふれあい、釣り観光事業の夢。どちらにしても、たくさんの人達との関わりが道見さんの生きがいなんですね!

大正交通有限会社

帯広市大正町基線89番地

帯広市大正町基線89番地

TEL 0155-64-5011

HP http://www.taishokotsu.co.jp/

大正交通発行の「とかち特産品リボンカード」も、農家の皆さんからの協力で成り立っている事業の1つ。大正交通に乗車するともらえるポイントを集めて、十勝の旬の野菜詰合せをプレゼントする仕組み。既に毎月100人以上の方がプレゼントを受け取っている人気のサービスとなっている。

取材:TONxTON事務局取材チーム

- コメント: 0

鮮やかな色に勝る白

こんにちはケラアンです(=´ω`)ノ

12月。2013年も残り1か月を切りました。

毎年思う。「早いなぁ…早いなぁ…1年経つの…」

「歳をとるほど1年が短く感じるんだよ」

そんなことを言われたことがあるから口には出さない…出さないよっ!

暦の上は、すっかり冬ですね。来月末には「氷まつり」だょーっという時期です。

そう思うと時の流れは早い(*゚‐゚)

北海道の夏が短いというよりも1年間が短く感じる。

「5か月待てば山菜シーズン」

やっぱり長いわ…(; ̄_ ̄)/

北海道の冬に不可欠なのが真っ白な雪景色。

札幌や旭川は、毎日のように降っているそうですが十勝はまだ冬になりきれていない景色。

日高の山々は、雪雲を簡単には通さないのか、道央・道南と違って雪の少ない道東。

冬型高気圧が安定してくると晴天の日の方が圧倒的に多い。(冷え込みは厳しい)

毎年、景色に白っぽさが少ないので、いまひとつ『冬』という実感がでてこない…。

それでも夕べ、日が落ちてから急に冷え込み出したらしく帰宅時間頃(21:00くらい)に川霧が街路に広がり、街灯の光がぼんやり滲み、明るく見えるにもかかわらず見通しの悪い夜でした。

これは、気温が川の水温を下回るほど冷え込んできたために温度差で川霧が発生するのだそうです。その霧が車にまとわりついて氷結した厚みのでた霜は、うっすら雪が積もったように見えました。

振り返ると昨年も12月にすごい冷え込みがありました。→昨年のブログ

窓の結露がバリバリに凍りついて、ろう細工みたいでした。

街並みの煙突や暖房の排気筒から白い煙が立ち上って、川面から温泉の湯気のように川霧がもうもうと立ち上る。

瞬きするたびにまつ毛が軽く凍りつくような感触。

街中でも時折キラキラ輝いて見えるダイヤモンドダスト…。

「スゴイところで生きてるんだなぁ…」と思いつつ、別世界に来たような不思議な感覚に包まれます。

今年は先月にまとまった雪が降っていましたが、昨年の12月は、今年以上に雪が降っていたようです。→昨年のブログ12/27

今週末から本格的に忘年会シーズン真っ盛りで、イルミネーションに飾り付けされた街の夜は、また一段と賑わいます。

例年、忘年会の夜に激しい雪になることが多く、みるみる積もっていく雪の勢いが気になり、行きつけのお店でゆっくり…という予定が早々と1次会で離脱─。

それも寂しいので、今年は穏やかな夜にして欲しいところです。

今年の予定は、明日(7日)なので穏便に迎えさせてくれそうな予感(=゚∇゚)

二次会の打合せは、一次会場を出る前に立てておきましょうね。

お店の前で大人数で固まっていると通りを行き来する方が不便なので…。

なにかと忙しい師走ですが、クリスマスもすぐそこヽ(*´∀`)ノ

お酒の量をほどほどに体調は万全でお過ごしください。

【週末のイベント:8日】

◎日勝祭(鹿追町)

◎第44回 広尾町毛がにまつり

◎うらほろ物産フェア(浦幌町)

冷え込みの緩みに間違えて咲いたタンポポ。

真っ白な季節が始まりと思えば

景色は白いキャンバスに風景画が描きこまれるかのようです

- コメント: 0

-

« 2025 年 7月 » 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -

- (=´ω`)ノ

- 2層仕立ての濃厚チーズケーキ

- 3つのヒミツ!極上ロール

- 5000円

- a

- Curry&Cafe SAMA

- John John Festival

- うどん

- えりも黄金トンネル

- おざわ

- お守り

- こだわりクリームの極上シュー

- ご当地グルメ

- さわと温泉

- しゃも寅の井戸

- そば

- そば打ち

- ちろっと

- とかちむら

- とかちプラザ南公園

- とかちラーメン☆コレクション

- どでからーめん

- どら焼き

- なごやか亭 大通店

- ぬかびら源泉峡

- ぬかびら源泉郷

- ばんえい

- ばんえい競馬

- ばんば

- ひろお毛がにまつり

- ますらお

- もちモチ食感シフォンケーキ

- もち食感ロール

- アイヌ文化

- アイリッシュフォーク

- アロマ加湿器

- アーケード

- イオン釧路店

- イカアイト

- イベント

- ウォーキング

- エゾエンゴサク

- エゾリス

- オオイタドリ

- オオバナエンレイソウ

- オホーツク

- カエル

- カスタードプリン

- カフェ

- カレーや黒魔術

- カンジキ

- カントリーパパ

- ガチャガチャ

- ガンケ

- ガーデニング

- ガーデン

- キハ

- キレイマメ

- ギョウジャニンニク

- クリスマスの準備

- クリスマス寒波

- クロッカス

- ケネス・アンガー

- コゴミ

- コブシ

- ゴールデンウイーク

- サンキュー弁当

- サンドラッグ

- ザンギ

- ザンギ定食

- シオワッカ

- スカイレストラン

- スズムシ

- スノーシュー

- スープカリー

- スープカレー

- タイムトンネル

- タウシュベツ川橋梁

- タニイソトンネル

- タンポポ

- チャシ

- チャシコツ

- チャランケ

- チャーシュー

- チューリップ

- チーズ

- ツツジ

- トブシの滝

- トントン

- トーチカ

- ナキウサギ

- ニリンソウ

- ネオン

- ノルディックウォーキング

- ノンノの森

- バス

- パワースポット

- ヒカリゴケ

- ヒグマ

- ビロードモウズイカ

- ビール

- ピョウタンの滝

- ピリ辛広東麺

- フクジュソウ

- フシコベツ

- フランスギク

- プラチナケーキ モンブラン

- プレゼント

- プレミアム エクレア

- プレミアム ティラミス

- プレミアム ロールケーキ

- ペットボトルリサイクル

- ホームセンター

- マイとかち

- マイナスイオン

- ミステリーサークル

- ミスト噴水

- ミル公

- ムスカリ

- モダニズム

- ユクエピラチャシ

- ラッピングバス

- ランプの宿

- ラーメン

- リサイクル

- リーフレタス

- レール

- ワンコイン

- 上士幌町

- 世界遺産

- 中伏古小学校

- 中島みゆき

- 中札内

- 中札内村

- 丸天

- 五分づき米

- 伏流水

- 休坂

- 依田勉三

- 六花亭

- 冬

- 冷凍ザンギ

- 凍った路面

- 化石

- 北海道

- 北海道グリーンランド

- 北海道型の池

- 北海道遺産

- 十勝の看板店主・看板娘

- 十勝の長屋

- 十勝乃長屋

- 十勝千年の森

- 口コミ

- 古建築

- 吉田菊太郎

- 唐揚げ

- 地下水

- 地蔵

- 夏のイベント

- 大雪山

- 天国と地獄

- 婚活

- 富士山

- 小路

- 居酒屋

- 屈足

- 屏風岩の滝

- 山菜料理

- 岩保木水門

- 工場萌え

- 工場野菜

- 巨人

- 市場

- 帯広 ラーメン

- 帯広 十勝 らーめん 拉麺

- 帯広リバーサイドゴルフ場

- 帯広市役所

- 帯広神社

- 帯廣神社

- 幸福駅

- 幻の橋

- 幻の温泉

- 幻日

- 広尾線

- 廃校

- 廃線

- 弁慶

- 彩凛華

- 忘年会

- 忠類

- 愛国駅

- 慰霊碑

- 戦跡

- 抽選で19インチ液晶テレビなどが当たる!! 会員限定プレゼントスタート

- 掩体壕

- 揮毫

- 散歩道

- 文化遺産

- 料理の写真

- 新得そば

- 新得町

- 新鮮

- 日本ハムファイターズ

- 日高山脈

- 旧国鉄士幌線

- 旧道

- 映画館

- 春

- 春一番

- 昭和

- 昭和のおもちゃ

- 景観

- 最高気温

- 最高気温30℃

- 本陣

- 札内ダム

- 札内川

- 札内川園地

- 桜

- 森つべつ

- 植物工場

- 樹氷

- 橋旧国鉄士幌線

- 氷まつり

- 氷像

- 氷瀑

- 氷祭り

- 池田町

- 津田の森

- 浦幌町

- 涓涓堂

- 清水町

- 渓流

- 湖

- 湯気

- 滝

- 炉ばた焼

- 焦がしきな粉のわらび餅

- 然別湖

- 焼肉

- 爆弾低気圧

- 猿まわし

- 玉ねぎ

- 琢木ロード

- 生チョコミルクレープ

- 産業遺産

- 甲子園

- 画家の美術館

- 白亜紀

- 白鳥

- 真っ白な景色

- 石川啄木

- 石灰華

- 石王緑地

- 砂防ダム

- 祭り

- 福寿草

- 私鉄

- 秋の十勝

- 秘湯

- 糠平ダム

- 糠平川橋梁

- 糠平湖

- 紅葉

- 終戦記念日

- 結露

- 結露テープ

- 結露ワイパー

- 線路

- 羆

- 美術館

- 義経伝説

- 自然現象

- 芽室町

- 苔

- 若山牧水

- 菊まつり

- 藤丸

- 蝦夷文化考古館

- 蝦夷梅雨

- 蟹

- 豚丼

- 負の遺産

- 赤ちょうちん

- 足寄

- 路上アート

- 軌道

- 軽便鉄道

- 近藤重蔵

- 運動会

- 道の駅

- 道東ドライブスポット

- 野湯

- 野生のホップの食べ方

- 野菜

- 釧路

- 釧路市

- 釧路湿原

- 銀の匙

- 鍋料理

- 長節湖

- 開拓村

- 関寛斎

- 阿寒

- 陸別

- 陸別国道

- 隧道

- 雪の結晶

- 雪像

- 霜

- 風水

- 飢餓対策作物

- 駒止湖

- 高校野球

- 高速道路無料化

- 鯛かま

- 麦畑

- 黄金色

- 黄金道路

- 黒田温泉

- GW