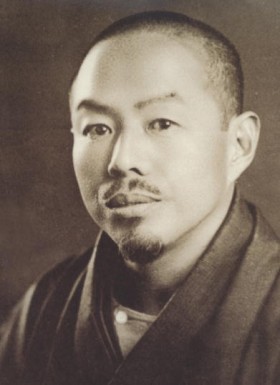

素顔覗き見!リレートークVol.10 大地のあきんど 高道隼人さん

- 2014-06-01 (日)

- 素顔覗き見!リレートーク

- 投稿者:mori

十勝で働く“あの人”の知られざる素顔を覗くリレートーク。十勝を支える人々にスポットを当てたコーナーです。

前回の「興和農場」の前原宏康さんのご紹介で、大地のあきんどの高道隼人さんにバトンタッチ!

実家の美味しい野菜が自慢です!

大地のあきんど。帯広の繁華街に17年、もうお馴染みの居酒屋です。農家直営の居酒屋として、帯広の人たちにも観光客にも親しまれてきました。店長の高道隼人さんは、この大地のあきんどを経営する農家の次男です。

高道さんにとって、実家の手伝いをしなければならなかった子供の頃、いつ終わるのか先が見えない作業に、暗い思い出しか残っていないと言います。

やがてお兄さんが家業を継ぎ、ホッとひと安心。「自分は次男だから継ぐということにはならないと思ってたけど、兄弟でやっていくってことになったらどうしようって思ってました」と、際どい発言。早々に専門学校進学を決め、逃げるように家を離れた高道さんだったのです。

甘い気持ちの学生時代

在学中に始めた居酒屋のアルバイト。この仕事が“意外におもしろい”と気付くのに時間はかかりませんでした。初めて合うお客さんと世間話に花が咲いたり、メニューの説明を求められて盛り上がったり、会話が弾む楽しい時間が多かったのです。ですが、混雑時の忙しさときたら、注文と配膳の繰り返し、そしてクレームでお客さんの大声も聞こえてくる事態も少なくありませんでした。

「楽しいこともたくさんあったんですけど、肉体的な疲労感がすごかったんです。目の回るような忙しさで、いつも学校で寝てました。実家で経営する店ならラクできるかなぁ〜って、家がやってる店のことを思い出したんです。」専門学校を卒業後、両親に甘えた生活を期待して、帯広に戻ったのです。

店を継ぐ日を目標に…

将来の進みたい道を決めかねていた高道さんは、実家経営の“大地のあきんど”で働くことになりました。ただ何となく働いているという日々から少しづつ気持ちに変化が現れます。農家直営の居酒屋ですから新鮮な食材が一番の売りです。「実家の野菜を美味しいって言ってくれる大勢のお客さんがいるし、十勝の食材がこんなに人気があるんだなぁ〜って、何となく誇りを感じるようになったんです」と、高道さん。やがて仕事が生活の中心になっていきました。“より美味しいものを提供したい”“実家の野菜の美味しさを知ってもらいたい”“料理を出すまでの時間をできるだけ短縮したい”考えると切りがありませんでした。営業時間外でも思い立ったらすぐに出勤できるようにと、今では実家を出て、店の近くに独り暮らしです。実家に甘えてラクをしたいという気持ちは、もうどこにも残ってはいませんでした。

将来の進みたい道を決めかねていた高道さんは、実家経営の“大地のあきんど”で働くことになりました。ただ何となく働いているという日々から少しづつ気持ちに変化が現れます。農家直営の居酒屋ですから新鮮な食材が一番の売りです。「実家の野菜を美味しいって言ってくれる大勢のお客さんがいるし、十勝の食材がこんなに人気があるんだなぁ〜って、何となく誇りを感じるようになったんです」と、高道さん。やがて仕事が生活の中心になっていきました。“より美味しいものを提供したい”“実家の野菜の美味しさを知ってもらいたい”“料理を出すまでの時間をできるだけ短縮したい”考えると切りがありませんでした。営業時間外でも思い立ったらすぐに出勤できるようにと、今では実家を出て、店の近くに独り暮らしです。実家に甘えてラクをしたいという気持ちは、もうどこにも残ってはいませんでした。

「いつかは、責任を持って店を切り盛りしたいと思ってるんです。それは父親が自分を認めてくれた日だと思うんです」。お父様から“大地のあきんど”を継いでほしいと言わせたい…、そんな気持ちも高道さんの努力を支える材料になっているようです。

大地のあきんど

- コメント: 0

ワンダーFULL TOKACHI File.13 「幻の森」

- 2014-05-18 (日)

- とんとん日記 | ワンダーFULL TOKACHI | 未分類 | 観光スポット

- 投稿者:ケラアン

糠平湖(上士幌町•ぬかびら源泉郷)

潮が引いたように減水期がピークに達した湖の景色は砂丘のような景色が広がっていた。

周囲を囲む山々が衣替えしたように緑が色濃くなる景色の中でそこだけが不毛地帯のように赤茶けた土の色を晒している。

こんな景色の中なのにここを訪れる人は多い。そして人々は異質な地平線に目を凝らす。

その視線の先にあるのが、あの有名な「幻の橋」タウシュベツ川橋梁(1937年:130m)。

「北海道遺産」にも制定されたこのアーチ橋は、旧国鉄士幌線(帯広─十勝三股間)の路線の一部で糠平駅から幌加駅の区間に架かっていました。。

『幻の橋』と呼ばれる所以は、この湖が冬から6月頃まで減水し、そこからから再び増水を始め、例年8月頃になると湖に完全に没し、次の冬期の減水期に厚い湖の氷が減水に伴って沈下。湖に沈んでいた橋は氷を突き破るようにして再び現れる様子からそう呼ばれました。

でも、ダムの水がふえて水浸しになる橋は渡れないじゃないか…。

それはそうです。実は、この橋が現役だった頃は、ここに湖などなかったのですから。

その証拠に橋の周り、そして湖畔のいたるところに砂浜に散らばる小さな生き物のような群れ。

これがアーチ橋とと共に「幻の…」と呼ばれてもよい、かつての『森』だったのです。

糠平湖

「減水期」と言っても、この湖の減水は渇水によるものとは違います。

上士幌町北部、大雪国立公園内のぬかびら源泉郷の目前に広がる糠平湖は、十勝川水系音更川上流域と、一帯の沢水を溜めることにより形成された人造の湖。

ダムの構築により山間を流れる音更川は、総貯水量193,900,000 m³、湛水面積822 haの湖に姿を変えました。

糠平ダム(1956年)は、発電専用のダムで北海道東部の重要な電力源です。 道内で第3位の湛水面積と第4位の貯水量の重力式コンクリートダム(※)。十勝川水系トップの湛水面積と貯水量を持つ。その高さは北海道内で第3位(76m)。

ここから導水管を通し糠平発電所へ誘引して発電。使われた川水は下流の元小屋ダムでいったん溜められ、再び導水管を通して足寄町の美里別川流域の芽登第一発電所へ送られる。

通過後、またさらに芽第二発電所を通り、利別川の足寄発電所へ、そして最後は本別発電所へ送られます。

こうして糠平の水は、川をまたぎ5つの発電所で電気を起こしている驚くほど働く川だったのです。

歴史を遡ると明治の頃より音更川は、上流域の豊富な森林資源を下流域に流送する際に利用され、音更川の各所には、網場(あば)と呼ばれた川水をせき止めて水流とともに材木を押し流すための堤が作られた場所や陸上げ場が設けられ多くの流送人夫が活躍し、この運搬法が鉄道に変わるまで続けられていました。

※主にコンクリートを主要材料とし、ダムの自体の重さで水圧に耐えるのが特徴。膨大なコンクリートが必要で、アーチ式ダムほど施行条件は厳しくないものの堅固岩盤のあるな地点でないと建設する事が難しい。海外では古くから建設されているが、高さ200mを超えるダムはあまり多くない。世界最大の重力式コンクリートダムはスイスのグランド・ディクセンスダム(285m)で、他にはインドのスリサラーダム(241m)などがある。日本国内では新潟•福島県の只見川の奥只見ダム(157m)が最も高い重力式コンクリートダム。ちなみに札内川上流の札内ダムも重力式コンクリートダムで高さは114m。

湖の誕生

この発電用ダムを管理する糠平湖電源株式会社は、昭和27(1951)年9月、日本経済の自立を目指して産業振興に重要な役割を果たす電力の開発を使命として設立。

その背景には、この時代の戦後復興の波に沿わない極度の電力不足でした。昭和23(1947~1948)年頃からの日本国内および北海道内の電力の需要は極端に窮屈となり、使用制限や停電に見舞われることも少なくありませんでした。

さらに昭和25(1950)年6月、朝鮮動乱によって国内の産業活動が活発化するようになってから、この電気不足はいよいよ深刻になり、経済の発展をはばむ重ほどの大な問題となりました。

電源開発株式会社は設立後、調査審議会を経て事業の開発目標としての基本計画とともに十勝川の糠平、北川上の胆沢、猿ヵ石十津川の西吉野、天竜川の吉野・秋葉、それに球麿川、石狩川などが相次いで電源ダムの設置が決定公表されていきます。

十勝川水系の糠平電源開発計画は、北海道電力により昭和21(1946)年から26(1951)年にわたって770万円の調査費をかけ計画がなされましたが、大規模の貯水築堤を作るための多額の資金が必要なため着工には至りませんでした。

そこで北海道開発庁が北海道の電力増強の見地から昭和27(1953)年に国費約800円、北海道費約500万円を投入して調査し、地元上士幌町、帯広市、十勝町村会、知事などが一丸となり国に陳情を重ねた結果、同年9月29日、第3回開発調整審議会において発電所着工が決定しました。電源開発株式会社は12月22日から現地調査に入り、翌年(1953)から本格的に着工が開始。

この施設は産業開発に欠かすことのできない電力の供給源であり、加えて上士幌村(昭和29年より町制施行)が施設から得る固定資産税は地元財政を飛躍的に発展させるものとなりました。

この施設は産業開発に欠かすことのできない電力の供給源であり、加えて上士幌村(昭和29年より町制施行)が施設から得る固定資産税は地元財政を飛躍的に発展させるものとなりました。

当時の上士幌町(村)は、地元に鉄道が敷設されてから急激に人口が増加したように発電所の建設のピークである昭和30(1955)年は人口13,000人を突破し、経済はどんどん活発化していきます。

国勢調査における人口動態は、昭和25(1950)年の8,762人に対し、昭和30年(1955)年には13,608人とダム着工により5,000人近い人口の増加があったことになります。

ダム及び、ダム湖の完成は電力だけではなく観光資源としても多いに注目され十勝の観光拠点として活躍します。

湖畔には温泉街だけではなく、スキー場、キャンプ場などが作られ、夏は釣り人やウインドサーフィンのブームで多いに賑わう時代もありました。

1965(昭和40)年には、糠平温泉観光開発株式会社が発足し、遊覧船ぬかびら丸(49トン)が就航し、貸ボート41隻を備える。しかし人造湖で発電、放水により水位が変化するため運営に困難があり遊覧船はほどなく廃航されました。

この工事により国鉄士幌線の一部が湖に沈むこととなり、路線の一部を付け替えました。この変更によってダム湖の影響を受けないいくつかのアーチ橋が山の中に放置されることになり(当初は撤去される予定であった)、湖に沈むことになった旧糠平駅も現在のぬかびら源泉郷付近へ移転。タウシュベツ川橋梁は湖に姿を消す運命になります。

そのまま忘れられる運命でしたが、水の増減で消失・出現を繰り返す橋の様子が話題となり注目を集めるようになりました。

特に春の減水ピーク前の鏡のような湖面に半円のアーチが姿を映して丸い窓のような形に見える姿が発表されてから、ここを訪れるプロ・アマのカメラマンも多くなり、廃線跡探訪ブームによる愛好者やロマンチックな風景に心奪われる観光者も年々増加しました。

そして2001年、アーチ橋は北海道遺産の第1回選定分として公表されました。※この登録は、『旧国鉄士幌線コンクリートアーチ橋梁群』としてのものであり、『タウシュベツ川橋梁』だけを指しているものではありません。

現在のタウシュベツ川橋梁は、橋へ至るタウシュベツ林道を通行する車両の事故があり、今後も事故が予想されることから林道のゲートは終日閉鎖されています。

林道ゲートを通るための鍵は、申請受付と貸し出しを行っていますが事前手続と簡単な講習なども必要なため、上士幌町観光協会などの主催する許可取得のガイド付きツアーのご利用がお勧めです。(ぬかびら源泉郷のホテル・旅館のフロントでも承り可)

通行許可申請先:十勝西部森林管理署 東大雪支署 河東郡士幌町字上士幌東3線231 ☎01564-2-2141

『北海道遺産 旧国鉄士幌線 アーチ橋見学ツアー』

4月16日~10月下旬予定(タウシュベツ川橋梁見学は糠平湖水没まで)

予約・問い合わせ:東大雪自然ガイドセンター ☎01564-4-2261 e-mail:shizen@netbeet.ne.jp

橋の近くまで行くことはできませんが、都市間バスの停留所がある『五の沢』より三国峠方向へ少し上ったところに『タウシュベツ展望台』へ続く遊歩道があり、対岸に幻の橋をのぞむことができます。

※停留所「五の沢」付近、タウシュベツ展望台入口付近は駐車場が設けられていますが、車上荒らしの被害もあることから車両のロックと貴重品の管理には十分にご注意ください。

根は幹ほどにものを言う

旅の目標を「幻の橋」から「幻の森」へ変えてみました。

湖畔の景色に点在する「森」の名残が妙に気になっていたので…

五の沢橋梁脇から湖畔へ降りて遠浅に見えた景色へ歩いて向かう。でも、遠くから望んでいた景色は、そこへ行ってみると決して平坦な地形ではなく、沢水を束ねて音更川を作った渓谷の形そのままなので、起伏がとても激しい。

砂丘のように見えていたところは1年の大半が水の中ということもあり、たっぷり水を吸い込んだ泥が履いていた長靴の底に幾重にもまとわりついてくる。当然地表もヌルヌルしているわけで、しかもアップダウンが激しい。さほどの距離を歩いたわけでもないのに息切れして、時々休みながら歩を進める。真冬に歩いた平らな氷の下にこんな深い起伏があったかと思うと足がすくみます。糠平湖の底は、いったいどこなのだろう…

奇妙な景色のあちこちで異形の生き物(切り株)があたりの様子を伺ったり、エサを探したり、戯れているなど、それぞれのポーズで短い地上の暮らしを楽しんでいる。そばまで来て見た切り株の多くがそこそこの大木で、「あのチマチマしてた切り株が?」と驚かされます。

以前、大樹町の「よろづ展示の小屋」の館長さんが石の他にも、多くの木の根や木のコブを集めていて「木の根やコブの表情豊かな姿が面白い」とおっしゃっていましたが、それが解るような気がしました。

寡黙な群れはただ静かに森と山の記憶、そして自然のユーモラスな場面も見せながら、やがて橋とともに湖の下で静かに眠りにつきます。

そして新しい目覚めに厚い氷の傘をかぶって「キノコ氷」などとも呼ばれながら姿を現してきます。

見方によっては、ここは現代彫刻の並ぶ「幻の美術館」と呼んでみても良いのではないかと思います。

それにしては順路が起伏が富みすぎて過酷なんですけどね。

※湖畔探訪は融雪水や沢水の流入もあり、泥状になっている箇所も多いので普通の靴ではなく長靴が必要です。来た道も見失うことがないように。

また、付近はヒグマの生息域です。クマよけ鈴を携行(ぬかびら源泉郷の鉄道資料館でも取扱しています)し、なるべく単独は避けること。そしてゴミは持ち帰るようにご協力ください。ちなみに私はマイ熊よけ鈴を3つ携行。自分がうるさくてたまらない程になる(´・ω・) 大変だねーっ(´(ェ)`)

撮って良いのは写真だけ 残していいのは足跡と思い出だけ

上士幌町のとんとんスポット

黒曜石の世界 「平成の縄文人」を名乗る店長さんは十勝石(黒曜石)に惚れ込んでいます。太古の生活(石器)はもちろん黒曜石の断面に宇宙すら見出す。この創作性が単なる工芸品ではなくアートな作品に目を奪われます。

鉄道資料館 ぬかびら源泉郷にある資料館。旧国鉄士幌線ゆかりの品々とアーチ橋梁群の往年の勇姿を語る貴重な資料がマニアを唸らせます。

山の旅籠 山湖荘 自慢の洞窟風呂が圧巻! TVで見る旅番組のような雰囲気の囲炉裏料理が旅を満足させてくれます。

糠平温泉ホテル 地場産の山の幸をふんだんに使った料理。ぬかびらの湯は、どこも100%源泉かけ流しw

ペンション森のふくろう 襟裳直送の海の幸も楽しむことができます。お風呂は岩盤浴等に用いられるブラックシリカ含有石で作られています。

Bistro ふうか 温泉街のおしゃれなレストラン。湖畔散策後のランチに最適です( ´∀`)

東大雪ぬかびらユースホステル 旅の演出のアイデアが秀逸。肌で感じる東大雪を体験してみませんか?

栗林石油(株) 帯広支店 上士幌SS ぬかびら源泉郷には今のところGSがありません。三国峠越えの際はご注意。

東大雪博物館 リアルなジオラマと世界の昆虫類の標本がヽ〔゚Д゚〕丿スゴイ!

第3音更川橋梁(1936年 長さ71m)

鱒見トンネル付近の泉翆峡にかかる最も古いアーチ橋梁で、この橋梁の成功が一帯のアーチ橋梁の魁となる。

鉄筋コンクリートのアーチ橋では北海道一の弧を描く(32m)アーチにタウシュベツ川橋梁につぐファンが多い。

上士幌町の登録有形文化財。

- コメント: 0

素顔覗き見!リレートークVol.9 興和農場 前原宏康さん

- 2014-05-01 (木)

- 素顔覗き見!リレートーク

- 投稿者:mori

十勝で働く“あの人”の知られざる素顔を覗くリレートーク。十勝を支える人々にスポットを当てたコーナーです。

前回の「北海道セイカン工業」の山下修平さんのご紹介で、興和農場の前原宏康さんにバトンタッチ!

農業って楽しい!!

大根を主要作物として、じゃがいもや枝豆、いんげん、ごぼうと様々な作物を作っている前原さん。農業王国十勝を支える1人です。興和農場の長男として、後を継ぐ身、様々な苦労もつきものです。当然ながら天候に左右される仕事、そして相場の変動も避けられないことです。大根を収穫するまでにかかる期間はおよそ2ヶ月。4月から6月に種まきをし、6月から8月の収穫完了まで手が離せない作業が続きます。少しでも質の高い大根を作りたいと丹精込めて育て上げても、値崩れで満足な収入を得られないこともあります。

雨の日も、十勝の夏の炎天下でも、毎日続く農作業。肉体をほぼ使わずに毎日がデスクワーク中心の私にすれば、なんと大変な仕事だろうと思ってしまいますが、前原さんは何度も「仕事が楽しい」と繰り返します。

「確かに体力的に辛いこともありますけど、自分が育てた野菜が成長していく様子が楽しいし、収穫の時期には達成感で嬉しくなりますよ。大根に高値が付くとテンションも上がってくるし!」と、笑顔で話してくれます。

収量を上げること、品質を向上させること、植え方や間引くタイミングなどの研究を繰り返し、新しい野菜にも挑戦し続ける前原さんのキラキラとした姿勢に、心打たれるものがありました。

家族の絆

家族の絆

前原さんのおじいさまの代から続く農家「興和農場」。小学生の頃にお父様を亡くした前原さん、幼い頃からお母様が必死で働く姿を見て“楽をさせてあげなきゃならない”と決心したそうです。「祖父の代から続いてきたのに、ここで終わらせちゃダメだなぁと思ったんです」と、親戚の手を借りながら農業を続けてきたお母様の苦労が少しでも酬われてほしいとの願いも込められています。前原さんの選択肢の中には、農業以外のことは考えられなかったそうです。

家族の絆。私が前原さんとお話ししたのは僅か1時間ほど。ですが、家族を支えたいという気持ち、農業という仕事への情熱から、しっかりしとした人柄を感じます。この姿が一家を支える大黒柱なんだと、勉強させて頂きました。今は兄弟3人でお母様を支えているんだそうです。ご家族の皆さんにはお会いしてませんが、きっと本当に素晴らしいご家族なんだということが伝わってきます。

余談ですが…

高校時代は野球部に入ったり、フットサルにも手を出したり、さらには釣りにスノーボードと、誘われるがままに何にでも少しだけ興味を持ってしまう時期があったそうです。たった1つだけ手放せない趣味の音楽は今でも続けている唯一の趣味。友人のサックスの音色に感化され、音楽の魅力に気が付いてしまったそうです。前原さんが始めたのはアコースティックギター。夏場は畑仕事、農閑期の冬はギター。

いつか私たちの前でも披露して下さいね!前原さん。

興和農場では一緒に働くパートさんを募集中。

やる気があれば初心者でも歓迎!前原さんと一緒に汗を流してみませんか?

有限会社興和農場

〒 089-1363

中札内村興和

- コメント: 0

花より…焼肉派?

こんにちはケラアンです(=´ω`)ノ

帯広もすっかり花盛りですね。

今年の桜開花予想は5月3〜5日あたりとTVで見ていましたが、先日の日曜日(27日)の夏のような陽気が後押ししたようで街中ではあちらこちらで春の彩りです。

今年はコブシやツツジ、そのほかの花も一斉オープンのご様子です。

梅はまだ、つぼみが開き始めた感じですが、贅沢イチゴポッキーのようになるのもすぐのことでしょう。

今年のGWは花に恵まれた幸せな気分の春です。(それにしても少し暑い?)

桜の季節がくると、あちらこちらの公園では家族や友人の集まり、町内会などでも花見で盛り上がってきます。

グリーンパーク脇を車で走っていると焼肉の香りで、さっきご飯を食べたばかりなのにお腹が空いてきますね。

青空の下、みんなで炉を囲んで食べる焼肉は最高ヽ(*´∀`)ノ

こんなバーベキュー日和に役立つのが「とんとん」です。

バーベキューコンロの準備も請け負っていただけるお店(予約が必要)もあるので情報源にせいぜいご利用ください。

それにしても今日は雲一つない青空でしたね。

空気も澄んで遠くに見える日高や東大雪の山々がキレイでした。

- コメント: 0

ワンダーFULL TOKACHI File.12 踊る鉱泉 牧水の湯

- 2014-04-08 (火)

- ワンダーFULL TOKACHI | 洋食

- 投稿者:ケラアン

幕別歴史の散歩道 「黒田温泉」跡 (幕別町)

バカヤロウト エハガキヲドナル サムサカナ

ヒトシズクモ ノコサズノミユク サムサカナ

大正15年10月22日、寂れた温泉宿で、今宵は少しばかり過ぎた酒の勢いにまかせて絵葉書に戯れの歌を書き連ねる男。

彼の名は、若山牧水(ぼくすい)。明治から大正・昭和にかけて名を馳せた自然派の歌人。

この日投宿したのが現在の幕別町札内、あかしや団地付近の途別川に架かる「吐月橋」からほど近い「黒田旅館」。

大正元年に『途別鉱泉』の名で開業。

創業者の名をあてて「黒田旅館」、あるいは「黒田温泉」の名が一般に浸透していました。

途別川沿いにあり、依田地区のある高台との間に挟まれた一帯は、開拓期にはすでに20~21℃の冷泉が湧き出ており、湿地帯を形成していたことから耕作に向かないとのことで開墾に取り残され、開拓前史の面影を留めていた。

途別川沿いにあり、依田地区のある高台との間に挟まれた一帯は、開拓期にはすでに20~21℃の冷泉が湧き出ており、湿地帯を形成していたことから耕作に向かないとのことで開墾に取り残され、開拓前史の面影を留めていた。

明治29年、加藤多作氏が冷泉を風呂水に使ったところ、入浴した人から「病に効あり」と評判になりました。

これを東京へ分析に出してみたところ十勝川温泉と同じくアルカリ質のモール泉で慢性胃腸病、皮膚病、婦人病、他万病に験有りとの結果から、吐月橋を越えたところの日新坂の近くに「加藤温泉」を開業。周囲の山野に自生した木を燃料にして沸かしていたそうです。

時代は大正に入り元年、高台の上で牧場を経営していた黒田林平氏が加藤温泉近くに前出の「途別鉱泉」を開業。当時、周囲に温泉宿も少なく、花見の季節は幕別本町の新田ベニヤ工場や帯広市の魚菜市場の一団の利用で大いに賑わったといいます。

そんな宿でしたが若山牧水は、大いに不満を感じていました。おかげでいつもは1日1升半のお酒も、その夜は少々度を超えてしまったようです。もちろん初めて訪れた北海道の寒さが牧水の身に耐えがたいものだったかもしれません…

ハテナァ コンナニノンダカトオモフ サムサカナ

牧水の十勝行脚

大正15年、若山牧水は初めて北海道、そして当時の十勝国を訪れました。

大正15年、若山牧水は初めて北海道、そして当時の十勝国を訪れました。

夫人を伴ったこの旅は、自然を愛で、歌を詠むという悠長なものではなく、止むにやまれぬ地方行脚であったようです。

牧水は本名を「繁」といい、明治18(1885)年、宮崎県の医師の家に生まれました。

早くから文才に優れ中学時代から作歌活動を始め、新聞・雑誌に寄稿。短歌の他に随筆、童話、紀行文など数多く手掛け、また新聞・雑誌歌壇の選者としても広く活躍。

明治37(1904)年、早稲田大学予科へ入学。同期には北原射水(白秋)・土岐湖友(善暮)らがいます。

ほどなく尾上柴舟門下となり、前田夕暮・正富汪洋らと車前草社を結び、主に雑誌『新声』に作品を発表。

明治41年早大卒業の年に第一歌集『海の声』を自費出版。一時新聞記者をしていましたが43年の第3歌集『別離』で一躍歌壇として脚光を浴び、「牧水、夕暮時代」が訪れます。同年、雑誌『創作』を創刊主宰。その後、恋愛問題や貧窮のため、しばしば漂泊の旅に出ていました。45年太田喜志子と結婚。

大正9(1920)年、静岡県沼津に移住。旅と酒を愛する歌人として親しまれ「幾山河越えさり行かば寂しさのはてなむ国ぞ今日も旅ゆく」などの歌が広く愛されました。歌集は『路上』『みなかみ』『くろ土』『山桜の歌』『黒松』など生涯に15冊発行されました。(第15歌集「黒松」は生前より編集に取り掛かっていましたが、晩年の多忙を極めた生涯により想いは遂げられませんでした。牧水の死後、全集に含まれて発行されましたが、のちに単行書として発行)

43年の短い生涯は嗜んだお酒が過ぎたこともありましたが、全国を巡る旅を続け北海道を訪れた翌年には朝鮮まで渡る長期に渡る旅の疲労が蓄積されていたことも死を早める原因だったかもしれません。

旅の目的は大正15年、牧水の念願であった詩歌総合雑誌「詩歌時代」が発行されて詩歌壇にセンセーションを起します。

多くの読者も集めましたが、発行所が沼津市にあり、当時の地方都市で伸び悩み、資金的にも行き詰まりがあったことからやむなく廃刊。前年に新居を建てたことも負担になっていました。

この莫大な欠損を補うため前々より試験的に試して好評を得ていた「半折短冊領布会」(いわゆる揮毫会、サイン即売会的なもの?)を各地で催すことにしたものです。

牧水、黒田旅館に茫然

この頃、黒田温泉は、すでに栄華の時代を過ぎ、ひなびた温泉宿となってしまっていたようです。

この頃、黒田温泉は、すでに栄華の時代を過ぎ、ひなびた温泉宿となってしまっていたようです。

建物としての構造は、現在の北海道の住宅を含む一般建築のように箱型に作られた基礎ではなく、基礎の根太(ねた)を組む位置に従い一定間隔おきに地杭を打ち、その上に建物を築いた作りであったので冬季の「しばれ」により土台がバラバラに動き(凍上)建物自体の歪みが進んでいました。

牧水が訪れた頃は、旅の始まりから天侯に恵まれず、1ヶ月近く曇雨天が続いていたようです。北海道に渡ってからは雪に見舞れた日もあったらしい。

現在では、山沿いならいざ知らず、10月に雪が降ると大騒ぎの十勝なのですが、この時代は寒い北海道であったらしい。

寒さと疲労で同伴の夫人は体調を崩し、帯広で4、5日休養することとなりました。ところが運の悪い(?)ことにこの頃、帯広で日本陸軍第七師団の大演習後の歓兵式が行われ、ほとんどの宿、それどころか宿代わりに斡旋された民家まで軍人でびっしりの有り様だったらしい。

黒田温泉の他にも池田町の清見館や帯広の北海館(現在の北海道ホテル)での滞在もありましたが、それも軍隊の殺到する前後のことです。そこで創作社社友に紹介されてしぶしぶ泊まったのが「黒田旅館」。

当時の黒田旅館の印象を牧水は歌誌「創作」で記しています。

今度の創作社だよりもまた、妙なところから書く。十勝国札内駅在、途別温泉黒田旅館というのの奥座敷からである。

奥座敷などというと景気よく聞こえるが、まことは実に恐ろしい温泉宿で、壁落ち、柱傾き、便所はあるが洗面所はない…というところである。

奥座敷32畳の部屋の隅に(8畳ずつ4室に仕切られているが、間のふすまがいう事をきかないからまず32畳1間と見なすべきでせう)憤然として座った二人の姿を想像して下さい。

15年あまりで黒田旅館は筆舌しがたき程に痛みが激しくなっていたようです。このころ十勝川温泉や糠平温泉に人気が移っていたことも影響していますが黒田は細々と営業していた。そこへ嫌々ながらやって来たのが牧水ということです。

とりあえず今夜は我慢して明日すぐに発とう… 当然そう思ったでしょう。 ところが牧水は、その黒田に5日間滞在しました。

牧水の心を打ったもの

朝の散歩へ出た牧水は表の風景に感嘆する。

前には十勝平野を距て、遠く石狩国境の十勝岳、石狩岳、三国山等の連山がぴったりと雪をかぶって低く豊かに並んでいる。

裏はまた素敵である。庭続きに殆ど原始林とも見られるべき深い林となり、いずれもひと抱え、ふた抱えの楢の木、せんの木、いたや楓、(中略)その他名も知らぬ木が今を限りと紅葉しているのです…

歌誌「創作」に連載した“北海道行脚日記”に気が変わった様子が書かれたそうです。

今朝早々この宿を逃げ出さうかと思っていたわたしの考えは、この林を見るとともに消えてしまった。

そして朝食の席で懇々として細君に転宿の不可を説いた。

雑誌等の紀行文や雑感での執筆にあたって宿の印象を語る牧水でしたが、手紙の中では「ココノ宿、帰ッテ話ス。オ伽話以上ダネ」という発言もありました。宿そのものはともかく、牧水はこの景色の中にある宿が大いに気に入ってしまったようです。

揮毫会の席でも社友たちに十勝再訪を約束した牧水ですが、この旅の後も昭和2年に朝鮮へ渡る行脚の旅で体調を崩し、予定を中断。

その後も体調はすぐれず、昭和3年9月17日 急性胃腸炎及び肝硬変により死去。享年43歳。

牧水の死後、牧水の歌碑建立の話は出ていましたが実現には至りませんでした。

牧水の死後、牧水の歌碑建立の話は出ていましたが実現には至りませんでした。

その直接のきっかけとなったのが、「黒田温泉」の閉鎖。

これにより「蒼穹社十勝支社」が結成され、牧水の死後10年を翌年に控えた昭和12年5月に吐月橋を越えた先、日新坂脇の広場に歌碑が建立されました。

刻まれた歌は、代表的な「幾山河 こえさり行かば寂しさの はてなむ国ぞ けふも旅行く」。

十勝滞在中、池田や帯広で詠まれた歌は最後の歌集「黒松」に収録されていますが、黒田やそこから見た景色を詠んだものは残念ながら残されていない。

行脚の中にあって詠んだ歌の数はめっきり減っており、超多忙を極めた日々の中では牧水の心に余裕がなかったのかもしれません。

それでも、2か月に及ぶ旅の中、「黒田温泉」で過ごした数日間は、唯一時間に追われない数日間であったそうです。十勝野の景色を眺め、依田の高台から景色を見ながら心の中で詠んでいたのかもしれませんね。

牧水の歌碑は国内に約300基(2010年調で)確認されており、歌人の中で最も多く、旅を愛した牧水の足跡と人気がうかがえます。

歌碑そのものも一時期人々から忘れられかけていましたが昭和48年5月、依田の高台の上(現在の幕別温泉グランヴィリオホテル脇の公園)へ修復し移設。

黒田温泉跡は、幕別町教育委員会から「幕別歴史の散歩道」に登録され指標が立てられました。

現在も湧き出し続ける鉱泉の他には、何もない湿地帯に戻ってしまったかのような一帯ですが、コンクリート製の浴槽の様な構造物が雑木に寄りかかるように放置されています。

十勝毎日新聞社の当時を知る古老に資取材したところでは「黒田の浴槽に間違いない」とのことです。そうであれば、牧水ゆかりの浴槽として保存を望むところですね。

幕別町百年史

大悟法利雄編 『和歌山牧水全歌集』 短歌新聞社

伊藤一彦編 『和歌山牧水歌集』 岩波文庫

笹川幸震著 『短歌でよいしょの東北海道風土記』 郷土史自分史出版研究所

帯広しんきん郷土文庫シリーズ 『とかち彩事季 5』 帯広信用金庫 発行

帯広市立図書館収蔵の新聞特集記事のスクラップ集「十勝の文学」(掲載紙不明)

取材撮影後、黒田温泉跡からほど近い「とんとんスポット」でランチ♪

ピノキオクッチーナ

もうディナータイムに近い時間になってしまいましたが、たくさん歩いたのでお腹が空きました。

静かなジャズの流れる店内

お手頃ワンプレートランチながら、玉ねぎの存在感たっぷりのハンバーグと

しっかりアルデンテのパスタに満足です。

→「とんとん」での[ピノキオクッチーナ]のスポット掲載はこちら←

- コメント: 0

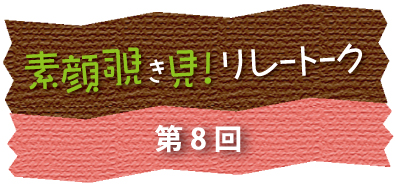

素顔覗き見!リレートークVol.8 北海道セイカン工業 山下修平さん

- 2014-04-01 (火)

- 素顔覗き見!リレートーク

- 投稿者:mori

十勝で働く“あの人”の知られざる素顔を覗くリレートーク。十勝を支える人々にスポットを当てたコーナーです。

前回の「奥原商会」の奥原崇さんのご紹介で、北海道セイカン工業の山下修平さんにバトンタッチ!

とにかく人が好き!

気さくで明るい印象の山下さん。親戚が多く、お盆や年末といった行事の度に集まるのは当たり前。小さいころから色んな人に囲まれていました。そのためか、「初めて会う人と話すのに緊張はしないですね。」という言葉通り、インタビュー中も終始リラックスした様子です。

前回ご紹介した奥原さんとは高校時代のアルバイトがきっかけで知り合った仲。もう10年を超える長い付き合いです。「他にもバイト先に友達がたくさんいて、すっごく楽しかったんです。」友人を大切にする想いが伝わってきます。

一人が苦手な寂しがり屋

人と集まってわいわいするのが好きな反面、一人で遊ぶことは少し苦手。「2歳下の弟とよく一緒に遊んでたから、なんでも誰かと一緒にやる習慣がついちゃってるのかも……。」と、笑って話します。お酒やドライブが趣味ですが、けして一人ではやりません。旅先で見つけた酒蔵で買う地酒も友達と飲むことが前提。

「一人でしている趣味といったら、道の駅のステッカーや酒蔵の前掛け集めくらいですかね?その道の駅に行くのも、大体誰かと一緒なんですけどね(笑)。」

家族・親戚のために帯広へ

物作りが好きだという山下さん、「受験の時、たまたま建築科に受かって……。」と、なんとな~く建築の道へ。仕事もはじめは札幌で鉄筋コンクリート建築を行う型枠大工(かたわくだいく)をしていたのですが、ある時転職を決意。

物作りが好きだという山下さん、「受験の時、たまたま建築科に受かって……。」と、なんとな~く建築の道へ。仕事もはじめは札幌で鉄筋コンクリート建築を行う型枠大工(かたわくだいく)をしていたのですが、ある時転職を決意。

「長男なので実家に戻ろうと思った事もありますが、親戚のためにも何かしたいなぁって思ったんです。行事毎に集まって顔を見てるからか、親兄弟と同じくらい大切になんですよね。」農機具等を取り扱う北海道セイカン工業に興味を持ったきっかけも、親戚の方々には農家が多かったため、何か助けになるのではないかと思ったから。そして同社に入社し、地元帯広へ戻ってきました。

“家族のため”はよく聞きますが、“親戚のため”何かするというのは余り聞かない気がします。そうお尋ねすると、「そうですかねぇ?でも、別に何も特別な事じゃありませんよ。」本当に何でもないことのように話しますが、そこに山下さんの情の深さを感じます。

最近は忙しくて親戚にも会えていないようですが、仕事も楽しいため余り苦ではない様子。人が好きな山下さん“親戚のため”と始めた仕事がすっかり“自分がやりたいこと”に変わり、お客さんとの出会いを楽しんでいます。

北海道セイカン工業株式会社

〒089-0542 幕別町札内春日町89

0155-56-3535

TONxTONスポットページ

http://www.tonxton.com/spot-detail/?shop_id=10712672&defaultBaseId=1

公式HP

取材:TONxTON事務局取材チーム

- コメント: 0

-

« 2025 年 7月 » 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -

- (=´ω`)ノ

- 2層仕立ての濃厚チーズケーキ

- 3つのヒミツ!極上ロール

- 5000円

- a

- Curry&Cafe SAMA

- John John Festival

- うどん

- えりも黄金トンネル

- おざわ

- お守り

- こだわりクリームの極上シュー

- ご当地グルメ

- さわと温泉

- しゃも寅の井戸

- そば

- そば打ち

- ちろっと

- とかちむら

- とかちプラザ南公園

- とかちラーメン☆コレクション

- どでからーめん

- どら焼き

- なごやか亭 大通店

- ぬかびら源泉峡

- ぬかびら源泉郷

- ばんえい

- ばんえい競馬

- ばんば

- ひろお毛がにまつり

- ますらお

- もちモチ食感シフォンケーキ

- もち食感ロール

- アイヌ文化

- アイリッシュフォーク

- アロマ加湿器

- アーケード

- イオン釧路店

- イカアイト

- イベント

- ウォーキング

- エゾエンゴサク

- エゾリス

- オオイタドリ

- オオバナエンレイソウ

- オホーツク

- カエル

- カスタードプリン

- カフェ

- カレーや黒魔術

- カンジキ

- カントリーパパ

- ガチャガチャ

- ガンケ

- ガーデニング

- ガーデン

- キハ

- キレイマメ

- ギョウジャニンニク

- クリスマスの準備

- クリスマス寒波

- クロッカス

- ケネス・アンガー

- コゴミ

- コブシ

- ゴールデンウイーク

- サンキュー弁当

- サンドラッグ

- ザンギ

- ザンギ定食

- シオワッカ

- スカイレストラン

- スズムシ

- スノーシュー

- スープカリー

- スープカレー

- タイムトンネル

- タウシュベツ川橋梁

- タニイソトンネル

- タンポポ

- チャシ

- チャシコツ

- チャランケ

- チャーシュー

- チューリップ

- チーズ

- ツツジ

- トブシの滝

- トントン

- トーチカ

- ナキウサギ

- ニリンソウ

- ネオン

- ノルディックウォーキング

- ノンノの森

- バス

- パワースポット

- ヒカリゴケ

- ヒグマ

- ビロードモウズイカ

- ビール

- ピョウタンの滝

- ピリ辛広東麺

- フクジュソウ

- フシコベツ

- フランスギク

- プラチナケーキ モンブラン

- プレゼント

- プレミアム エクレア

- プレミアム ティラミス

- プレミアム ロールケーキ

- ペットボトルリサイクル

- ホームセンター

- マイとかち

- マイナスイオン

- ミステリーサークル

- ミスト噴水

- ミル公

- ムスカリ

- モダニズム

- ユクエピラチャシ

- ラッピングバス

- ランプの宿

- ラーメン

- リサイクル

- リーフレタス

- レール

- ワンコイン

- 上士幌町

- 世界遺産

- 中伏古小学校

- 中島みゆき

- 中札内

- 中札内村

- 丸天

- 五分づき米

- 伏流水

- 休坂

- 依田勉三

- 六花亭

- 冬

- 冷凍ザンギ

- 凍った路面

- 化石

- 北海道

- 北海道グリーンランド

- 北海道型の池

- 北海道遺産

- 十勝の看板店主・看板娘

- 十勝の長屋

- 十勝乃長屋

- 十勝千年の森

- 口コミ

- 古建築

- 吉田菊太郎

- 唐揚げ

- 地下水

- 地蔵

- 夏のイベント

- 大雪山

- 天国と地獄

- 婚活

- 富士山

- 小路

- 居酒屋

- 屈足

- 屏風岩の滝

- 山菜料理

- 岩保木水門

- 工場萌え

- 工場野菜

- 巨人

- 市場

- 帯広 ラーメン

- 帯広 十勝 らーめん 拉麺

- 帯広リバーサイドゴルフ場

- 帯広市役所

- 帯広神社

- 帯廣神社

- 幸福駅

- 幻の橋

- 幻の温泉

- 幻日

- 広尾線

- 廃校

- 廃線

- 弁慶

- 彩凛華

- 忘年会

- 忠類

- 愛国駅

- 慰霊碑

- 戦跡

- 抽選で19インチ液晶テレビなどが当たる!! 会員限定プレゼントスタート

- 掩体壕

- 揮毫

- 散歩道

- 文化遺産

- 料理の写真

- 新得そば

- 新得町

- 新鮮

- 日本ハムファイターズ

- 日高山脈

- 旧国鉄士幌線

- 旧道

- 映画館

- 春

- 春一番

- 昭和

- 昭和のおもちゃ

- 景観

- 最高気温

- 最高気温30℃

- 本陣

- 札内ダム

- 札内川

- 札内川園地

- 桜

- 森つべつ

- 植物工場

- 樹氷

- 橋旧国鉄士幌線

- 氷まつり

- 氷像

- 氷瀑

- 氷祭り

- 池田町

- 津田の森

- 浦幌町

- 涓涓堂

- 清水町

- 渓流

- 湖

- 湯気

- 滝

- 炉ばた焼

- 焦がしきな粉のわらび餅

- 然別湖

- 焼肉

- 爆弾低気圧

- 猿まわし

- 玉ねぎ

- 琢木ロード

- 生チョコミルクレープ

- 産業遺産

- 甲子園

- 画家の美術館

- 白亜紀

- 白鳥

- 真っ白な景色

- 石川啄木

- 石灰華

- 石王緑地

- 砂防ダム

- 祭り

- 福寿草

- 私鉄

- 秋の十勝

- 秘湯

- 糠平ダム

- 糠平川橋梁

- 糠平湖

- 紅葉

- 終戦記念日

- 結露

- 結露テープ

- 結露ワイパー

- 線路

- 羆

- 美術館

- 義経伝説

- 自然現象

- 芽室町

- 苔

- 若山牧水

- 菊まつり

- 藤丸

- 蝦夷文化考古館

- 蝦夷梅雨

- 蟹

- 豚丼

- 負の遺産

- 赤ちょうちん

- 足寄

- 路上アート

- 軌道

- 軽便鉄道

- 近藤重蔵

- 運動会

- 道の駅

- 道東ドライブスポット

- 野湯

- 野生のホップの食べ方

- 野菜

- 釧路

- 釧路市

- 釧路湿原

- 銀の匙

- 鍋料理

- 長節湖

- 開拓村

- 関寛斎

- 阿寒

- 陸別

- 陸別国道

- 隧道

- 雪の結晶

- 雪像

- 霜

- 風水

- 飢餓対策作物

- 駒止湖

- 高校野球

- 高速道路無料化

- 鯛かま

- 麦畑

- 黄金色

- 黄金道路

- 黒田温泉

- GW